La bureaucratie de l’URSS, incarnée par Staline, veut limiter la menace impérialiste américaine, tout en redoutant une révolution prolétarienne en Chine qui inciterait les travailleurs de l’État ouvrier dégénéré à renverser la caste usurpatrice et privilégiée, à reprendre le pouvoir.

1949 : le PCC unifie le pays mais repousse l’expropriation du capital

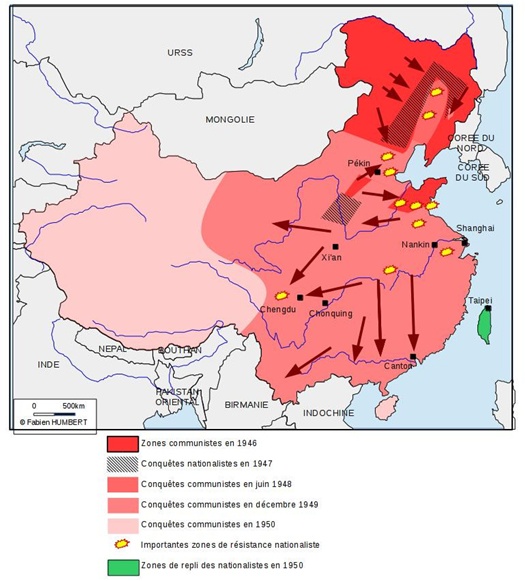

Mao Zedong (Mao Tsé-toung) répète à chaque occasion qu’il veut une « coalition des quatre classes » : ouvriers, paysans, petite-bourgeoisie urbaine et bourgeoisie nationale. Cette dernière serait seulement expurgée des « traitres » (le GMD). Soutenue au nord par l’Armée de l’URSS qui occupe la Mandchourie, l’ancienne Armée rouge, renommée Armée populaire de libération (APL), déferle sur les grandes villes. Elle profite de redditions de l’état major de l’armée nationaliste de Jiang.

L’administration s’est effondrée en quelques mois. Dans le vide qu’elle a laissé, les communistes dont les armées tombent comme un rideau depuis la Mandchourie et la Chine du Nord jusqu’à la vallée du Yangtsé et jusqu’à Canton, ne peuvent, faute de temps et de moyens, installer partout du personnel expérimenté. (Jacques Guillermaz, Le Parti communiste chinois au pouvoir, Payot, 1979, p. 16)

Comme en Yougoslavie et en Europe centrale en 1944-1945, le parti stalinien tente de concilier sa suprématie et le maintien du capitalisme.

La Chine doit mettre à profit le capitalisme des villes et de la campagne et en faisant jouer tous les facteurs qui soient profitables, et non nuisibles, à l’économie nationale et à la vie du peuple ; nous devons nous unir avec la bourgeoisie nationale en vue d’une lutte commune. Notre politique actuelle consiste à limiter le capitalisme et non à le supprimer. Mais la bourgeoisie nationale ne peut jouer le rôle dirigeant dans la révolution ni ne doit occuper une place prépondérante dans le pouvoir d’État. (Mao Zedong, « De la dictature démocratique populaire », 30 juin 1949, OEuvres choisies, t. 4, ELE, p. 430)

Mao Zedong défend alors une « République populaire » qui reposerait sur un bloc maintenu avec la bourgeoisie.

La démocratie bourgeoise a fait place à la démocratie populaire dirigée par la classe ouvrière, et la république bourgeoise à la république populaire. D’où cette possibilité : passer par la république populaire pour accéder au socialisme et au communisme. (p. 430)

Sans parti ouvrier et accablée par l’hyperinflation, la population est encadrée militairement. Les patrons sont protégés.

La production industrielle et le commerce furent à peine interrompus au moment de l’occupation des villes. Les grèves furent inexistantes ou très brèves. L’on s’efforça de rassurer et de ménager les chefs d’entreprise, de sauvegarder leur autorité. (Jacques Guillermaz, Le Parti communiste chinois au pouvoir, Payot, 1979, p. 49)

1949 : le PCC proclame la République populaire de Chine

Alors que le sud est encore sous le contrôle de Jiang, Mao Zedong choisit Pékin, au nord, pour capitale. Est-ce en prévision d’un partage du pays qu’il a déjà envisagé ? En tout cas, l’affaire se fait avec l’accord de Moscou.

Comme toujours, Staline suivit de près l’évolution de la situation en Chine. Il avait ses propres informateurs secrets, même au sein du Politburo du PCC, et il était capable d’exercer une influence, plus ou moins efficace, sur la direction communiste chinoise. Pour leur part, Mao Zedong et les autres dirigeants du PCC l’informaient constamment de leurs plans et de leurs intentions, et consultaient régulièrement Moscou, même sur des questions insignifiantes. En février 1949, par exemple, ils demandèrent l’avis du camarade Filippov sur la question de savoir s’ils devaient transférer la capitale de la Chine de Nanjing à Pékin. (Alexander Pantsov et Steven Levine, Mao, the Real Story, Simon and Schuster, 2007, p. 356)

Le PCC, dont la direction loge désormais dans les bâtiments de la famille impériale, dispose de la seule armée du pays.

À Pékin, tout tranquillement, Mao Tsé-toung ouvre, le 21 septembre, la Conférence consultative politique de la Chine populaire. Sur les bancs, plus de 600 délégués l’applaudissent, et parmi eux beaucoup de non-communistes, hostiles au Guomindang. On y remarque notamment le général Fu Zuoyi et la soeur de Mme Chiang Kaï-shek, Soong Qingling. Le discours de Mao est tellement nationaliste, que par certains côtés, l’auditeur se croirait ramené des années en arrière, au moment où le jeune Chiang Kaï-shek dominait la scène. (Ernst Krieg, Mao Tsé Toung, l’empereur rouge de Pékin, De Saint-Clair, 1966, p. 177)

Un programme commun donne la priorité au « redressement de l’économie ».

Par son discours du 1er octobre 1949 sur la place Tiananmen, Mao Zedong fonde la République populaire de Chine, qui adopte comme monnaie le renminbi, émis depuis 1948 au nord, comme emblème un drapeau rouge à cinq étoiles (représentant le PCC et les 4 classes) et comme hymne La Marche des volontaires. Ce chant, écrit en 1935 pour Les Enfants de Chine, un film de propagande du PCC, n’évoque jamais la classe ouvrière ; par contre, il célèbre le parti et Mao. Le chef suprême est acclamé durant un défilé militaire mêlant cavalerie et blindés américains peints d’une étoile rouge. Le nationalisme vertèbre le nouveau pouvoir.

Les victoires du PCC n’auraient pu être remportées sans le soutien armé de la paysannerie, produit d’un compromis entre ces armées et la bourgeoisie. Mais par l’attitude conservatrice du PC envers la classe ouvrière et la paysannerie pauvre et par peur des actions de masse, nous pouvons voir que le PC est en marche vers la dictature militaire. Presque toutes les villes sont placées sous un contrôle militaire direct. Dans la mesure où la bureaucratie se débarrasse des organismes de masse, elle ne peut plus s’appuyer directement que sur les armées, la police et les agents secrets. Bien sûr, ce processus est seulement en cours et loin d’être accompli. (Hsien-Yue, « Développements et perspectives du stalinisme chinois », Quatrième Internationale, octobre-novembre 1949, p. 31)

1950 : Mao négocie avec Staline à Moscou

Immédiatement, l’URSS soutient le nouveau régime, qui tout en restant capitaliste, ne dispose d’aucun autre allié.

Pour apporter de l’aide, un afflux massif de conseillers soviétiques est envoyé en Chine pour travailler dans tous les secteurs. (Tony Saich, From Rebel to Ruler: 100 Years of the CCP, 2021, Harvard University Press, p. 219)

Fin 1949, la guerre civile s’achève : le 8 décembre, Jiang Jieshi se réfugie à Taïwan (Formose).

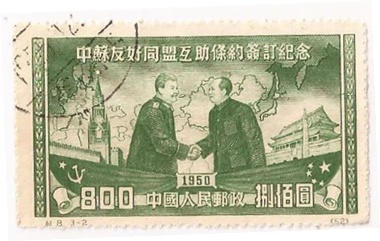

Après avoir pris le pouvoir à Pékin, Mao Zedong entreprend son premier voyage à l’étranger pour passer deux mois à Moscou, du 16 décembre 1949 au 17 février 1950. Son objectif principal était de signer le Traité d’amitié, d’alliance et d’assistance mutuelle. (Tony Saich, From Rebel to Ruler: 100 Years of the CCP, 2021, Harvard University, p. 239)

Le séjour ne se déroule pas bien pour Mao. Staline insiste pour que le traité de Yalta entre l’URSS, les États-Unis et la Grande-Bretagne soit respecté. Toujours resté en Chine jusque-là, ne parlant pas russe ni aucune autre langue étrangère, le nouveau maitre de la Chine est cantonné dans une datcha luxueuse.

Finalement, le 14 février 1950, Zhou Enlai et Vychinski signent le « traité d’amitié, d’alliance et d’assistance mutuelle » notamment en cas de guerre avec le Japon. L’URSS accorde un prêt de 300 millions de dollars à la RPC.

L’Angleterre et l’Inde avaient, au début de janvier 1950, reconnu la Chine populaire. Staline ne pouvait donc faire moins… À l’initiative de Staline, souligne Mao, la Mandchourie et le Xinjiang devenaient zones d’influence soviétique, et Port-Arthur une base militaire soviétique. Le traité créait quatre sociétés mixtes qui allaient mettre en oeuvre le pillage des richesses de la Chine au profit de Moscou. (Jean-Jacques Marie, Staline, Fayard, 2001, p. 532)

Néanmoins, la signature du pacte a grandi la stature de Mao, puisqu’il a obtenu des conditions meilleures que Jiang Jieshi en 1945 (retrait russe des ports, de certains chemins de fer, etc.). Pendant son absence de plusieurs mois, Liu Shaoqi place ses hommes dans le PCC et l’administration.

1950 : la répression frappe la section chinoise de la 4e Internationale

Un des cadeaux de Staline est d’informer Mao sur les espions des services secrets américains en Chine.

D’accord pour l’échange de renseignement, mais pas question que le KGB chapeaute son homologue chinois… Certes, les Soviétiques sont plutôt rassérénés par le fait que Kang Sheng a cédé sa place à la tête du Département des affaires sociales (DAS) à Li Kenong qui s’occupe à la fois du renseignement extérieur, du contrôle des cadres et des archives secrètes du Parti communiste triomphant. (Roger Faligot, Les Services secrets chinois, Nouveau Monde, 2010, p. 110-111)

Effrayé par toute action du prolétariat et hostile à la création de soviets urbains, le DAS ne réprime pas que le GMD. Le Parti communiste révolutionnaire (PCR, 350 militants), section de la 4e Internationale, voit ses cellules démantelées et ses militants arrêtés.

Le PCC proclame publiquement qu’il est pour les intérêts publics et privés, pour les ouvriers et les patrons. La ville et le village doivent s’entraider. C’est ce qui est appelé « la nouvelle politique économique démocratique ». On fait essentiellement des projets d’industrialisation nationale, d’aide au capital privé, de réforme agraire, d’accroissement du rythme de l’industrialisation chinoise. Cette industrialisation n’a pas eu de grand succès dans les deux dernières années en raison des faiblesses techniques, du manque de machines, etc. Elle n’a pas dépassé celle du Guomindang et du capital monopoliste. La Mandchourie, où le Guomindang n’a jamais été dominant, est la seule exception bien que, même là, le développement est très lent en raison des épurations, des suspicions à l’égard du capital privé et de l’étroitesse du marché. Dans les villages, les trois quarts de la terre n’ont pas encore été affectés par la réforme agraire et restent propriété privée. La tentative du PCC de développer l’économie d’une façon capitaliste est impossible. C’est pourquoi il a du récemment adopter des mesures collectivistes et se déplacer à gauche. Par exemple, il y a le monopole d’État du commerce extérieur, les finances ont été nationalisées. Dans les territoires nouvellement libérés, il a dû hâter la réforme agraire. (« Lettre du PCR », 19 mars 1950, Cahier du Cermtri n°94, 1999, p. 25-26)

Le PCR est contraint à la clandestinité. Il avait déjà envoyé en 1948 par précaution une partie de sa direction à Hong Kong (territoire qui appartient alors à la Grande-Bretagne). Il avance un programme de transition qui comprend la collectivisation des terres, l’indépendance des syndicats, la limitation à 8 heures de la journée de travail (elle dure alors entre 10 à 12 heures) et l’échelle mobile des salaires, le contrôle ouvrier sur les manufactures ou les mines. Le PCR pose aussi la question d’un pouvoir ouvrier et paysan.

Confiscation de toutes les terres des propriétaires fonciers, répartition entre les paysans pauvres et sans terre, par des comités de paysans. En même temps, proclamation de la nationalisation des terres- pas d’achat ou de vente privée de la terre… Toutes les industries, nationalisées ou privées, doivent être contrôlées et gérées par des comités ouvriers. Confiscation de toutes les propriétés de l’impérialisme en Chine. Organisation d’une armée ouvrière et paysanne à la place de l’Armée rouge et de la police actuelle. Autodétermination de chaque province, y compris une administration complètement indépendante. Elections générales immédiates et convocation d’un congrès du peuple (au lieu des représentants actuels de partis). Reprise de la discussion pour résoudre les problèmes nationaux. Organisation immédiate de soviets d’ouvriers, de paysans et de soldats. Préparation d’un gouvernement ouvrier et paysan à la place de l’actuel gouvernement du peuple. (« Résolution du CC du PCR », 17 janvier 1950, Cahier du Cermtri n°94, 1999, p. 30)

Si la section chinoise combat courageusement pour transformer la victoire des armées paysannes en révolution sociale, la direction de la 4e Internationale, quant à elle, déjà fascinée par la Yougoslavie de Tito, va abandonner son programme pour louer Mao.

1950 : le PCC esquisse une réforme agraire limitée

En mars 1950, devant l’instabilité des campagnes et la colère contre les grands propriétaires, le PCC lance une réforme agraire limitée à l’expropriation des grands propriétaires.

Nous avons formé sur les plans politique, économique et organisationnel un front uni avec la bourgeoisie nationale ; or, celle-ci étant intimement liée à la question foncière, pour la rassurer, il conviendrait de ne pas toucher pour le moment aux paysans riches de type semi-féodal… Le moment est venu aujourd’hui de prendre une décision. (Mao Zedong, « Demande d’avis sur la tactique à adopter vis-à-vis des paysans riches », 12 mars 1950, Oeuvres choisies, t. 5, ELE, p. 22)

Le PCC fait adopter la loi du 28 juin 1950.

Dans son apport sur la loi, Liu Shaoqi a déclaré que le chaos doit être évité et que, sous la direction du PCC, la loi doit être appliquée de manière prévue et ordonnée. Pour aider les responsables locaux à se frayer un chemin à travers les complexités rurales, une catégorisation en cinq volets basés sur les relations de propriété a été proposée : les propriétaires terriens, les paysans riches, moyens et pauvres, et les ouvriers agricoles. La redistribution aux ouvriers et aux paysans pauvres devait se faire sans s’aliéner les paysans riches et moyens… Les terres des paysans riches et moyens, y compris les paysans moyens prospères, devaient être protégées. (Tony Saich, From Rebel to Ruler: 100 Years of the CCP, 2021, Harvard University Press, p. 229)

Pourtant, l’agressivité des États-Unis contre la RPC, sous la forme de la guerre de Corée (1950) et de la rébellion tibétaine (1951), va vite mettre fin à politique conciliatrice intenable du PCC.