Biennio Rosso, la crise révolutionnaire de 1919-1920 en Italie

1915 : l’entrée dans la Première Guerre mondiale

En 1912, l’État bourgeois italien, qui reste une monarchie, concède le suffrage universel aux hommes. En 1914, il reste d’abord neutre.

Le mouvement socialiste est déjà divisé entre :

- un petit Partito Socialista Riformista Italiano (PRSI), dirigé par Bonomi et Bissolati, anticlérical mais partisan du colonialisme ;

- le plus gros Partito Socialista Italiano (Parti socialiste italien, PSI), animé par Turati, Lazzari et Mussolini, qui reconnait la lutte des classes mais dont la pratique est en fait électoraliste et parlementaire.

Le syndicalisme comporte trois grandes organisations :

- la Confederazione Generale del Lavoro (CGdL, Confédération générale du travail), la principale centrale à direction réformiste liée au PSI, qui a pour principale fédération la FIOM (métallurgie) ;

- Unione Sindacale Italiana (USI, Union syndicale italienne), une petite centrale officiellement syndicaliste révolutionnaire ;

- la Confederazione italiana dei lavoratori (CIL, Confédération italienne du travail), une centrale liée à l’Église catholique.

Le gouvernement français envoie Cachin (PS-SFIO) pour rallier le gouvernement voisin à l’Entente. Une partie des anarchistes de l’USI (dont De Ambris) et des socialistes du PSI (dont Mussolini), soudoyés par des entreprises capitalistes, mènent campagne en ce sens. Le roi et le président du conseil (premier ministre) décident la guerre en mai 1915.

Si l’agriculture souffre, la guerre facilite la reproduction élargie du grand capital dans l’industrie métallurgique, chimique, textile (Ilva, Ansaldo, Breda, Terni, Fiat, Montecatini, Pirelli…). La classe ouvrière moderne croit, surtout dans le triangle Milan-Turin-Gênes. La plupart des soldats sont des paysans sans terre à qui le Parti libéral fait des promesses de réforme agraire (partages des grands domaines, bonification des terres incultes) qui ne seront pas tenues. La dette publique explose malgré la multiplication des impôts, l’inflation galope.

Le PRSI rejoint le gouvernement d’union nationale de Boselli en juin 1916. Le PSI, resté pacifiste, convoque, avec le SPS-PSS suisse, la conférence socialiste contre la guerre de Zimmerwald de septembre 1915.

Stimulée par la révolution russe de février, une insurrection ouvrière secoue Turin en aout 1917. La direction de la centrale syndicale CGdL n’appelle pas à la grève générale l’ensemble des travailleurs du pays. La direction du PSI ne leur propose rien, ne s’adresse pas aux conscrits alors que la troupe est mobilisée pour réprimer. Le PSI n’évoque même pas l’insurrection dans sa presse nationale. Le gouvernement écrase l’insurrection laissée isolée (500 morts, au moins 2 000 blessés).

1918 : la reconversion difficile du capitalisme de guerre

En 1918, la bourgeoisie italienne bénéficie peu de la défaite des empires allemand et autrichien alors que la paix se traduit par une récession économique, un déficit des échanges extérieurs de biens, la montée du chômage aggravée par la fermeture des frontières étasuniennes aux immigrants italiens, l’inflation. La première classe sociale touchée est évidemment la classe ouvrière (licenciements, blocage des salaires, hausse des loyers et du prix des produits de consommation courante…) mais la crise affecte aussi la petite bourgeoisie (faillites de commerçants et d’artisans, démobilisation de sous-officiers sans emploi et cibles de l’antimilitarisme populaire, ruine de petits rentiers…).

Sur cette base sociale, apparait une myriade de groupes violents (reprenant les méthodes de l’armée impérialiste) à la rhétorique populiste (nationaliste mais méprisant le parlementarisme et le Parti libéral) : Carli constitue l’association des Arditi à Rome en janvier 1919, Marinetti son équivalent à Milan, Mussolini lance en mars 1919 les Faisceaux de combat (dans une salle prêtée par le patronat de Milan), D’Annunzio proclame en septembre la Ligue de Fiume (c’est elle qui inaugure la chemise noire et le salut romain). En avril 1919, les fascistes de Mussolini attaquent à Milan le siège du quotidien national du Parti socialiste, Avanti! (En avant !). Ils sont encore insignifiants lors des élections législatives du 16 novembre.

Au même moment, la représentation politique de la bourgeoisie se divise plus que jamais entre les LDR (presque 16 % des suffrages exprimés), le PDSI (presque 11 %), l’UL (moins de 9 %) et le nouveau Partito Popolare Italiano (Parti populaire, PPI) lié à l’Église catholique (plus de 20 %). Les grands capitalistes disposent aussi depuis 1910 de la Confindustria (Confédération générale de l’industrie italienne qui existe toujours).

Les luttes sociales de 1919 dans les campagnes et dans les villes

À la fin de l’hiver 1918-1919, dans plusieurs grandes villes, des grèves spontanées éclatent pour ajuster les salaires à la hausse des prix. Elles s’accompagnent parfois de pillages de magasins et de dépôts de vivres, souvent de formes d’auto-organisation (armement, comités populaires, contrôle sur les aliments…). À Florence, une éphémère république des soviets est même proclamée. À l’été, dans plusieurs provinces, des ouvriers agricoles et des paysans travailleurs (métayers, fermiers) occupent des grands domaines, s’organisent (coopératives, ligues paysannes, Federterra : la Fédération de la terre liée à la CGdL). Les agrariens cèdent temporairement mais constituent des milices privées. En septembre 1919, le gouvernement Nitti (Union libérale-Parti populaire-Parti radical-PSRI) concède le décret Visocchi qui autorise la concession des terres mal ou pas cultivées, sous l’autorité de commissions mixtes (paysans travailleurs-propriétaires fonciers).

Le Parti socialiste, révolutionnaire en paroles, réformiste en pratique

Le PSI abrite trois pôles :

- Le centre de Serrati (80 % des mandats au congrès d’octobre 1919). La direction du PSI est dite « maximaliste » parce qu’elle se réclame du programme maximum et du communisme (mais elle ne prépare aucunement la révolution sociale) ou « unitaire » (car elle veut conserver tout le monde dans la même organisation).

- L’aile ouvertement réformiste, rejetant toute violence révolutionnaire, incarnée par Turati, est affaiblie par l’expulsion antérieure du PSRI mais compte une bonne proportion de députés et règne sur l’appareil de la CGdL dirigé par D’Aragona et Buozzi.

- L’aile révolutionnaire, mal structurée, n’est pas alors unifiée. Elle comporte deux noyaux avec des traits gauchistes opposés :

- l’un à tendance « conseilliste » (les soviets à eux seuls suffiront à accomplir la révolution) avec Antonio Gramsci. Il est centré à Turin autour de l’hebdomadaire L’Ordine Nuovo (L’Ordre nouveau, 1919) ;

- l’autre à tendance « abstentionniste » (opposition de la démocratie au socialisme, refus de se présenter aux élections et de participer au parlement alors qu’il n’y a pas de soviets…) avec Amedeo Bordiga. Il est centré à Naples autour de l’hebdomadaire Il Soviet (Le Soviet, 1918).

Lors de son congrès d’octobre 1919 à Bologne, le PSI vote l’adhésion à l’Internationale communiste. En même temps, le principal dirigeant repousse à plus tard l’armement des masses et le désarmement de la classe dominante.

Notre appel à la violence sera repris par nos ennemis, qui sont cent fois mieux armés que nous, et donc adieu pour longtemps à l’action parlementaire, adieu à l’organisation économique, adieu au Parti socialiste. (Giacinto Serrati, « Discours », 7 octobre 1919)

Gramsci se félicite alors de l’unité factice. Seule la Fraction abstentionniste de Bordiga et Damen bataille pour exclure les réformistes et préparer la révolution.

Serrati a tort d’accuser d’inconséquence le député Turati alors qu’il n’y a d’inconséquent que le Parti socialiste italien, qui tolère dans ses rangs des parlementaires opportunistes comme Turati. (Vladimir Lénine, La Maladie infantile du communisme, avril 1920)

L’appareil du PSI, ses élus et ses journalistes voient avec soulagement la vague révolutionnaire retomber et passent à la campagne des élections législatives de novembre. Le PSI est porté par le mécontentement des masses alors que le PSRI social-impérialiste n’obtient que 1,5 % des voix (13 députés). Électoralement, le PSI est désormais le premier parti du pays avec 32 % des voix. Il a 200 000 adhérents, 177 sièges sur 518 à la Chambre des députés, gère 26 conseils provinciaux sur 69 et 2 000 municipalités. En juillet 1920, le 2e congrès de l’Internationale communiste fixe 21 conditions rédigées par Lénine et amendées par Bordiga pour chasser les opportunistes du type Turati.

La grève générale de Turin de 1919 isolée par la direction « communiste » du PSI et les bonzes syndicaux

En octobre 1919, à Turin, en dépit de l’hostilité de la bureaucratie syndicale de la FIOM-CGdL (fédération de la métallurgie dirigée par Buozzi) et de la réticence du PSI, ses fractions communistes et les anarchistes poussent avec succès à l’élection de comités d’usine élus par les comités d’atelier regroupant tous les ouvriers, syndiqués ou non. Mais cette auto-organisation reste limitée à Turin et ses initiateurs (Gramsci, Tasca, Togliatti…) en exagèrent la portée, comme prévient lucidement l’autre pôle pro-bolchevik.

Nous ne voudrions pas que la conviction qu’en développant l’institution des conseils d’usine il soit possible de prendre possession des fabriques et éliminer les capitalistes, puisse s’emparer des masses. Ce serait la plus dangereuse des illusions. Les usines seront conquises par la classe des travailleurs –et non pas par les ouvriers de l’usine même– seulement lorsque la classe travailleuse dans son ensemble se sera emparée du pouvoir politique. Sans cette conquête, la dissipation des illusions sera effectuée par la garde royale, les carabiniers, etc., c’est-à-dire par la machine d’oppression et de force dont dispose la bourgeoisie, son appareil politique de pouvoir… Cette fonction ne peut et ne doit être exercée que par un parti communiste. (Amedeo Bordiga, «Prendere la fabbrica o prendere il potere?», II Soviet, 22 février 1920)

Au même moment, pour réprimer plus efficacement, le gouvernement dote l’État bourgeois d’un corps de répression supplémentaire, la garde royale. D’avril 1919 à avril 1920, 145 travailleurs sont tués. En avril 1920, le décret Falcioni instaure des sanctions pénales contre les occupants de terres agricoles.

Malgré tout, la lutte des journaliers et des métayers s’étend. Les grands propriétaires font tirer sur les gardes rouges qui les protègent. La Federterra se borne à des revendications modestes et émiette géographiquement le mouvement. Ni la direction D’Aragona de la CGdL, ni le PSI de Serrati ne combattent pour l’expropriation des agrariens qui permettrait de renforcer les ouvriers agricoles et les paysans travailleurs, de miner l’armée de conscription (la plupart des soldats du rang sont des paysans), de cimenter l’alliance avec la classe ouvrière qui entre elle-même en lutte.

La révolution de 1920 trahie par la bureaucratie de la CGdL

Les grèves des salariés urbains se multiplient dans tout le pays, mais de manière éclatée. À Turin, où la fraction de Gramsci gagne la majorité dans le PSI et dans les conseils, la lutte débute le 22 mars 1920 à partir d’une provocation du patronat. Le 28 mars, la ville est en état de siège. La grève devient générale et politique et concerne 500 000 ouvriers et employés de Turin. L’Ordine Nuovo parait quotidiennement. En solidarité, des grèves se produisent dans d’autres villes. Des cheminots de Livourne, Bologne, Pise, Florence, Lucques, Gênes bloquent des trains ou des bateaux acheminant des troupes.

La direction du PSI déplace à Milan le congrès du 19 avril qui était prévu à Turin. Les délégués de Turin réclament un appel à la grève générale de tout le pays. Turati, D’Aragona et Serrati l’empêchent. Le 24 avril, les travailleurs de Turin reprennent le travail, battus.

La crise révolutionnaire rebondit en juin avec la mutinerie de la caserne d’Ancône. Les carabiniers et les gardes royaux tentent de réprimer mais les ouvriers et les étudiants anarchistes et socialistes pro-bolcheviks s’arment pour secourir les soldats. La bureaucratie syndicale de la CGdL et l’appareil centriste du PSI appellent au calme. Le soulèvement, isolé, s’achève quand la marine bombarde les insurgés. Mais le gouvernement est obligé de rappeler les troupes qu’il avait envoyé coloniser l’Albanie.

Faute d’obtenir des augmentations de salaire en trois mois de négociations, la bureaucratie syndicale de la FIOM-CGdL décrète, à l’usine Romeo de Milan, une « grève perlée » (ralentissement de la production) dans la métallurgie le 21 aout 1920.

Le 30 aout, les patrons ferment les établissements (« lockout ») et l’armée interdit l’accès de l’usine Romeo. Les ouvriers occupent les 300 usines de Milan. Le mouvement s’étend à toutes les grandes villes. Les bonzes de la FIOM font systématiquement reprendre la production en encourageant des illusions autogestionnaires. L’équipe du PSI de Turin y succombe.

Si les ouvriers en lutte occupent les usines et décident de continuer la production, la position morale des masses change brusquement… Les bonzes ne peuvent plus tout diriger… la masse doit résoudre les problèmes de l’usine par ses propres méthodes et ses propres hommes. (Antonio Gramsci, « Domenica Rossa », L’Ordine nuovo, 5 septembre 1920)

Mais qui doit diriger le pays tout entier ? Réduire « la révolution » à l’usine (chacun dans la sienne) devient une mystification si le pouvoir politique est laissé, par les chefs réformistes et centristes, à la grande bourgeoisie, si celle-ci conserve son appareil répressif.

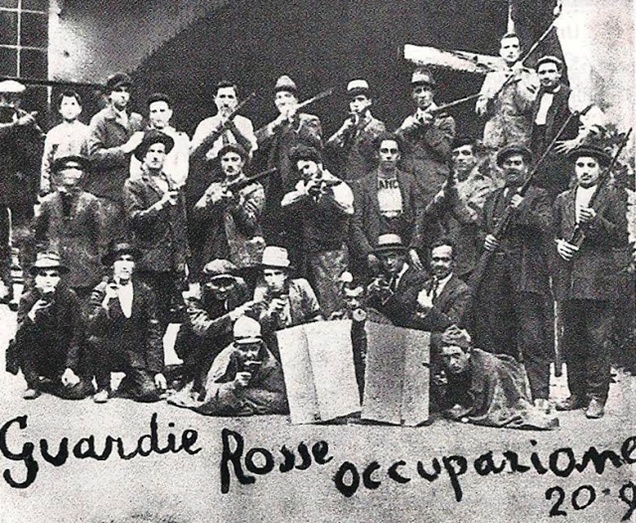

Certes, les militants révolutionnaires du PSI, de la CGdL et de l’USI se battent au coude à coude pour la grève générale et pour s’armer. Les drapeaux rouges et noirs flottent sur les usines. Les ouvriers forment des gardes rouges malgré l’opposition des bureaucrates syndicaux.

Mais les chefs de l’USI syndicaliste-révolutionnaire, comme ceux du PSI, décident de remettre la décision à la CGdL. Dans un premier temps, la bureaucratie syndicale négocie avec la Confinastria pour un « contrôle syndical » sur les usines. Le gouvernement Giolotti (UL-PPI-PSRI-PR…) appuie cette demande.

Le 19 septembre, un accord est conclu avec quelques concessions patronales, accord qui ne sera guère appliqué. Simultanément, le gouvernement crée une commission paritaire patronat-syndicats pour préparer le contrôle syndical sur les entreprises. La direction syndicale fait approuver le compromis aux syndiqués en le présentant comme du contrôle ouvrier.

Le travail reprend le 4 octobre. Le PSI se lance dans la campagne électorale pour les législatives de mai 1921 où il obtient encore 25 % des suffrages à lui tout seul.

La bourgeoisie se venge

Mais l’État a surmonté la crise révolutionnaire de 1919-1920. Rien n’est pire qu’effrayer la bourgeoisie tout en lui laissant le pouvoir. Le 24 novembre 1920, les propriétaires terriens déclenchent la terreur blanche dans les campagnes et les bourgs. Puis les fascistes attaquent avec le soutien de l’État à façade parlementaire et du patronat, une par une, toutes les conquêtes ouvrières au sein du capitalisme italien : bourses du travail, journaux socialistes, municipalités PSI.

Lors de la grande action de masses de septembre 1920, le Parti socialiste italien a trahi la classe ouvrière… Juste au moment où le parti devait tirer toutes les conclusions politiques et pratiques de sa propagande, il a eu peur de sa responsabilité, il a reculé, il a laissé à découvert l’arrière-garde du prolétariat et les masses ouvrières sont tombées sous les coups des bandes fascistes. (Lev Trotsky, Une école de stratégie révolutionnaire, juillet 1921)