Malthus soutient que la tendance inhérente à la population de se multiplier au-delà des ressources disponibles serait la cause de toute misère et de tout vice. S’il y a trop d’humains, il faut s’en débarrasser d’une manière ou d’une autre. (F. Engels, Esquisse d’une critique de l’économie politique, 1843-1844)

Plus d’un million de morts par an

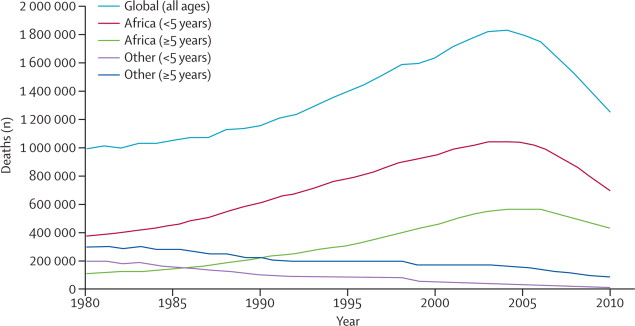

Une étude récente (C. J. L. Murray & al., « Global malaria mortality between 1980 and 2010 : a systematic analysis », The Lancet 379, 2 février 2014, pp. 413—431) a donné une estimation du nombre de morts annuelles dues au paludisme, qui dépasse de loin les chiffres avancés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) : de 995 000 en 1980, ce nombre est monté à 1 817 000 en 2004, puis redescendu à 1 238 000 en 2010. L’Afrique fournit la majorité des victimes : 493 000 en 1980, 1 613 000 en 2004 et 1 133 000 en 2010, et sur ce continent, ce sont surtout les enfants de moins de 5 ans qui meurent : 377 000 en 1980, 1 047 000 en 2004 et 699 000 en 2010. Le paludisme était responsable de 24% de la mortalité infantile africaine en 2008. Hors d’Afrique, le nombre de victimes est en diminution constante, de 502 000 en 1980 à 104 000 en 2010 ; mais ici, il s’agit principalement d’adultes ou d’enfants de plus de 5 ans, phénomène également sous-estimé par l’OMS, à cause de sa croyance erronée en l’immunisation des adultes.

De haut en bas:

global Afrique < 5 ans / Afrique > 5 ans / autres pays > 5 ans / autres pays < 5 ans

A cette mortalité directement attribuée au paludisme, il faut ajouter une mortalité indirecte, car cette maladie peut se conjuguer avec d’autres (comme le SIDA) et en accélérer l’issue fatale. Notons également que pendant de nombreuses années, certains pays africains ne parvenaient pas à contrôler la séropositivité des donneurs de sang ; ainsi des enfants souffrant d’anémie causée par le paludisme venaient à l’hôpital recevoir une transfusion sanguine et repartaient infectés par le VIH (R. S. Desowitz, The Malaria Capers, 1991).

Ces chiffres effroyables, comparables à ceux des conflits majeurs et des génocides du 20e siècle, ne peuvent qu’interpeler, surtout quand on sait que cette maladie, autrefois endémique sur toute la planète à l’exception des zones polaires, fut éradiquée au milieu du 20e siècle en Europe, en URSS et en Amérique de Nord. Comment en est-on arrivé là ?

La « reine des maladies »

Un grand nombre de maladies infectieuses sont transmises par des piqûres d’insectes ou d’acariens : typhus (par des poux), peste (par des puces), dengue, encéphalite, fièvre jaune et paludisme (par des moustiques), leishmaniose (par des simulies), maladie du sommeil (par la mouche tsé-tsé), etc. Lors des guerres, à cause de la promiscuité et des mauvaises conditions d’hygiène dans les armées, ces maladies (en particulier le typhus, le paludisme et la fièvre jaune) tuaient beaucoup plus de soldats que les combats. Aussi de nombreuses découvertes sur ces maladies et leur traitement ont été dues à des médecins militaires, et à partir des années 1930, aux programmes de recherche impulsés par les gouvernements des pays belligérants.

Le paludisme (aussi appelé malaria) est causé par un parasite protozoaire du genre Plasmodium ; celui-ci s’attaque aux globules rouges, provoquant une anémie et des poussées périodiques de fièvre. Les personnes au système immunitaire plus faible, en particulier les femmes enceintes et les enfants en bas âge, sont les plus menacées. Quatre espèces s’attaquent à l’être humain, le plus virulent est le P. falciparum, qui peut tuer une personne en quelques semaines ; les trois autres (P. vivax, P. ovale et P. Malariae) entraînent une fièvre chronique. Le vecteur en est la femelle du moustique du genre anophèle, se nourrissant de sang, dont on a recensé 35 espèces le transmettant. Cet insecte affectionne les zones chaudes et humides et ses larves se développent dans des poches d’eau, donc les zones marécageuses sont propices à sa reproduction. Jusqu’à l’invention des insecticides, le principal moyen de lutte contre ces moustiques était l’assèchement des zones humides.

Le DDT : des succès au bannissement

Le DDT fut inventé en 1874 par Othmar Zeidler, et son efficacité insecticide fut découverte par Paul Müller en 1939. Il fut massivement utilisé pendant la 2e Guerre Mondiale : en janvier 1944 à Naples, 1,3 millions de personnes furent aspergées de DDT, et l’incidence du typhus tomba fortement. Ensuite de nombreux soldats alliés et réfugiés furent aspergés ou portèrent des vêtements imprégnés de DDT pour les protéger de la vermine et du typhus (A. G. Smith, « How toxic is DDT? », The Lancet 356, 22 juillet 2000, pp. 267—268). Après la guerre, le DDT aspergé dans les habitations contribua à éliminer le paludisme, le typhus et la fièvre jaune en Europe et en Amérique du Nord.

Le DDT a quatre avantages majeurs : (1) il est facile à produire, bon marché et libre de brevet ; (2) il est efficace à la fois comme insecticide et comme répulsif vis-à-vis des moustiques ; (3) il se dégrade lentement, son action dure plus de 6 mois ; (4) il est pratiquement sans danger pour l’être humain. Donc par une pulvérisation à 2 g/m2 sur les murs intérieurs d’une habitation tous les 6 mois, ses habitants seront protégés des moustiques transmetteurs de maladies (la femelle pique la nuit et le jour elle se repose en des endroits retirés et sombres, p.ex. sur les murs des pièces).

L’OMS impulsa un programme d’éradication de la malaria de 1955 à 1969, basé sur l’aspersion intérieure des habitations, qui diminua de façon significative le fardeau du paludisme ; il fut éradiqué en Europe, en URSS, ainsi que dans plusieurs pays d’Asie et des Caraïbes (WHO Global Malaria Programme, Indoor residual spraying, WHO/HTM/2006.1112). La plus grande part de l’Afrique coloniale fut laissée hors du programme « global » à cause du manque de structures et d’expertise nationales, mais certains pays (Afrique du Sud, Zimbabwe et Swaziland) mirent en œuvre des programmes réussis d’éradication (D. R. Roberts, S. Manguin & J. Mouchet, « DDT house spraying and re-emerging malaria », The Lancet 356, 22 juillet 2000, pp. 330—332).

Par ailleurs, le DDT fut utilisé massivement par épandage comme insecticide dans l’agriculture en Europe et surtout aux États-Unis, s’accumulant dans les sols et dans la chaîne alimentaire, et provoquant la sélection de souches d’insectes résistants. Il fut accusé de tuer les oiseaux, ou du moins de causer l’amincissement des coquilles de leurs œufs. En 1962 parut le livre Silent Spring (Le Printemps silencieux) de Rachel Carson ; le contenu était démagogique : partant de la description d’un printemps où on n’entendrait plus ni insectes ni oiseaux, exterminés par le DDT, il mélangeait pêle-mêle informations scientifiques, anecdotes, coupures de presse et considérations affectives (J. Brissonet, « Désinformation, paludisme et DDT », Sciences et pseudo-sciences 260, décembre 2003). Ce livre conduisit à une campagne de diabolisation du DDT, où se manifesta pour la première fois ce qui serait une constante de la soi-disant « écologie politique » : la condamnation de technologies au prétexte de leur utilisation anarchique par le capitalisme.

En 1972, l’EPA (Agence de protection de l’environnement des États-Unis) interdit le DDT ; son administrateur William Ruckelhaus prit cette décision sans tenir compte des avis des experts. Les pays européens suivirent. Rapidement, les politiques d’aide au développement s’alignèrent, conditionnant leur aide à l’arrêt de l’utilisation du DDT. En particulier l’USAID (Agence de développement international des États-Unis, surtout soucieuse de défendre l’image et les intérêts de l’impérialisme étasunien) fit pression sur les pays utilisateurs de DDT ; par exemple en 2002 le représentant de l’USAID menaça l’Ouganda d’un boycott par l’Europe et les États-Unis de ses poissons et produits agricoles s’il utilisait le DDT pour combattre le paludisme. En 1986, le Secrétaire d’État George Shultz diffusa vers toutes les ambassades des États-Unis une circulaire appuyant l’interdiction d’une série de produits, dont le DDT, dans les programmes d’aide. L’OMS changea ses stratégies en 1969, puis 1979 et 1992, passant du contrôle des vecteurs (insecticides) au contrôle de la maladie (médicaments). Pour recevoir une aide, les pays devaient désormais se plier aux règles de l’OMS, en particulier donner la primauté au contrôle de la maladie (D. R. Roberts, S. Manguin & J. Mouchet, op. cit.).

Les conséquences furent catastrophiques. Le Sri Lanka a arrêté l’aspersion d’habitations en 1961, ce qui a conduit à une recrudescence du paludisme. Il y eut des épidémies après la suspension du traitement d’habitations au DDT au Swaziland (1984) et à Madagascar (1986-88) où on compta 100 000 morts ; les autorités de ces deux pays reprirent l’aspersion de DDT et arrêtèrent l’épidémie catastrophique, ainsi à Madagascar l’incidence de paludisme diminua de 90 % après 2 années d’aspersions intra-domiciliaires (D. R. Roberts, S. Manguin & J. Mouchet, op. cit.). En Afrique du Sud, une campagne des mouvements « environnementalistes » a convaincu en 1996 le gouvernement de proscrire le DDT (alors qu’il n’y avait aucun signe de résistance parmi les anophèles) et en 4 ans la morbidité du paludisme y a été multipliée par 4. En désespoir de cause, le gouvernement est revenu aux pesticides, et il estime être en passe d’éradiquer le paludisme d’ici 2018 grâce à la réintroduction du DDT (J.-P. Krivine, « DDT et lutte contre le paludisme : la réécriture de l’histoire », Sciences et pseudo-sciences 308, avril 2014).

D’autres maladies amenées par des moustiques connurent aussi une hausse. Ainsi, jusque dans le milieu des années 1970, le DDT était utilisé dans les zones tropicales d’Amérique pour éradiquer le moustique Aedes aegypti, vecteur de la dengue et de la fièvre jaune. Avec l’arrêt des aspersions dans les habitations, une nouvelle invasion de ce moustique a amené des éruptions dévastatrices de dengue et une menace de fièvre jaune urbaine (R. Bate, A case for the DDTs: the war against the war against malaria, Harvard University Center for International Development, 2001).

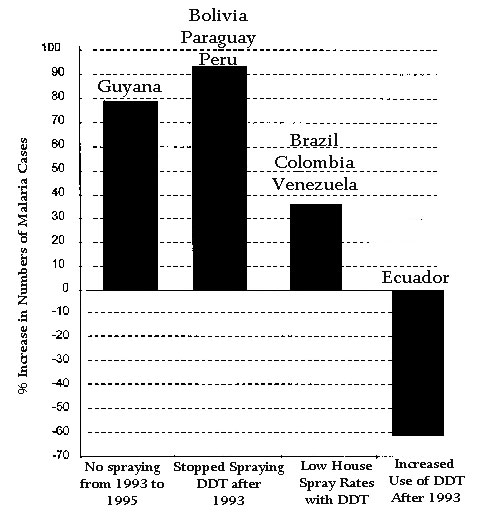

Une étude s’est plus particulièrement portée sur l’Amérique du Sud (D. R. Roberts & al., « DDT, global strategies, and a malaria control crisis in South America », Emerging Infectious Diseases 3(3), juillet-septembre 1997, pp. 295—302). De 1959 à 1978 le contrôle du paludisme se faisait par aspersion intra-domiciliaire d’insecticide, et effectivement ces pays ont connu de faibles taux de paludisme jusqu’à la fin des années 1970. De 1979 à 1995 il y eut une diminution de l’aspersion des habitations, et il s’ensuivit une croissance exponentielle de l’incidence du paludisme. Les auteurs ont établi un lien causal de la décroissance de l’aspersion de DDT dans les habitations vers la croissance de l’incidence du paludisme. Les budgets pour le contrôle du paludisme dans les Amériques chutèrent de 27 % entre 1994 et 1995 et les subventions de 29 %. Une analyse des données de 1993 à 1995 montre que les pays ayant abandonné l’aspersion ont vu l’incidence monter de 80 à 90 %, tandis qu’elle montait de 35 % pour ceux qui l’ont seulement diminuée ; par contre, l’Equateur, le seul pays à avoir augmenté l’utilisation du DDT depuis 1993, a vu l’incidence chuter de 61 %.

De gauche à droite, pays sans aspersions de 1993 à 1995 ; ayant arrêté les aspersions en 1993 ; avec un faible taux d’aspersion ; ayant augmenté les aspersions après 1993.

Mensonges et malthusianisme : les brevets et l’écologisme des riches contre la santé et la vie des pauvres

Pour imposer une interdiction totale du DDT, y compris dans son utilisation intra-domiciliaire pour lutter contre le paludisme, les organisations « écologistes » (notamment le WWF placé sous le patronage des têtes couronnées des Pays-Bas et de la Grande Bretagne.) et les agences internationales des pays impérialistes (notamment l’USAID) répandirent toute une série de contre-vérités.

Elles ont d’abord prétendu que le DDT est toxique pour l’être humain. Or pendant des décennies, des milliers de travailleurs dans la fabrication et l’épandage agricole du DDT l’ont manipulé sans aucune protection, et n’en ont subi aucune conséquence pour leur santé. Sa toxicité par contact cutané est très faible, celle par ingestion orale dépend du régime alimentaire. Les morts attribuées au DDT furent dues à son mélange avec des produits chimiques ou des solvants. Quant à son caractère prétendument cancérigène, cela peut être vrai pour certaines races de souris, mais il n’y a pas de preuve convaincante pour les humains ; également pour son effet mutagène, il n’y a pas de résultats clairs pour l’humain (A. G. Smith, op. cit.). Reste la possibilité de son action comme perturbateur endocrinien, mais ce risque doit être mis en balance avec la mortalité due aux maladies transmises par piqûres d’insectes.

Par contre, deux types d’insecticides de substitution, les carbamates et organophosphates, sont toxiques pour l’humain et dangereux à manipuler, ils requièrent un équipement spécial de protection qui n’est pas toujours disponible dans les pays plus pauvres.

L’USAID prétendit que le DDT est moins efficace et moins économique que les solutions alternatives. Or les insecticides de substitution sont tous soumis à des brevets ; parmi eux, seuls les pyréthroïdes requièrent peu d’équipements de protection, mais ce sont les plus chers ! Le DDT est non seulement meilleur marché, mais il a aussi la plus longue efficacité, 6 à 12 mois, contre 4 à 6 mois pour les pyréthroïdes, et 2 à 6 mois pour les organophosphates et carbamates (WHO Global Malaria Programme, op. cit.).

On a ensuite souligné que des résistances au DDT se sont développées parmi les moustiques. En fait, elles se limitent à certaines régions : Afrique de l’Ouest, Asie du Sud-Ouest, Grèce, Egypte, Amérique Centrale et une partie de la Colombie, et dans chacune cela concerne une seule espèce d’anophèle (D. R. Roberts, S. Manguin & J. Mouchet, op. cit.). De plus, le DDT garde un effet irritant et répulsif, même vis-à-vis des moustiques résistants, ce qu’a reconnu l’OMS dès 1970 (J.-P. Krivine, op. cit.). Enfin, tous les auteurs s’accordent pour dire que cette résistance est due exclusivement à l’épandage massif dans l’agriculture ; vu que tout le monde accepte maintenant de proscrire l’usage du DDT dans l’agriculture, son utilisation uniquement pour la santé publique (par aspersion intra-domiciliaire) ne devrait plus avoir aucune influence sur la résistance des moustiques. Notons également qu’à travers l’Afrique Centrale et de l’Ouest, la résistance des moustiques ne concerne pas seulement le DDT, mais aussi les pyréthroïdes, tandis que des résistances aux carbamates et organophosphates se sont développées en Afrique de l’Ouest, suite à leur utilisation comme insecticides dans l’agriculture (WHO Global Malaria Programme, op. cit.).

Les « écologistes » menèrent campagne pour une interdiction globale du DDT en prétendant que sinon il serait également utilisé dans l’agriculture et conduirait à une pollution de l’environnement. Mais un système centralisé fabriquant du DDT et le distribuant directement aux autorités sanitaires des pays concernés, sans passer par des intermédiaires privés, et fournissant juste le volume nécessaire au traitement des habitations, permettrait d’éviter un détournement vers l’usage comme pesticide agricole (D. R. Roberts, S. Manguin & J. Mouchet, op. cit.). En fait, la crainte sous-jacente est que le DDT utilisé en Afrique ou en Amérique du Sud soit transporté par des phénomènes atmosphériques vers les latitudes nord, venant ainsi polluer les pays dominants.

On voit ici la parfaite expression de l’arrogance impérialiste déguisée en « écologie » : les pays impérialistes ont pu débarrasser du paludisme et d’autres maladies transmises par les insectes grâce à un moyen simple et bon marché, mais vu les dérives anarchiques et polluantes de leur propre agriculture capitaliste, leurs États décident d’interdire aux pays pauvres de l’utiliser pour se débarrasser aussi de ces maladies.

Le malthusianisme est une expression particulière et particulièrement réactionnaire du fait que, pour le capitalisme, il y a une surpopulation, trop de travailleurs potentiels, un chômage de masse à l’échelle planétaire (Valls peut bien reconnaître l’existence de « ghettos sociaux », mais sa politique ne peut que les entretenir). Le malthusianisme contemporain prétend que la planète serait trop petite pour contenir tous les pauvres et tous les étrangers. Il s’affiche souvent comme un écologisme politique, plus acceptable que le racisme ouvert pratiqué dans les colonies européennes (code indigène), aux États-Unis jusqu’aux années 1960 (ségrégation), en Afrique du Sud jusqu’aux années 1990 (apartheid), par Israël aujourd’hui. Comme le souligne R. S. Desowitz (op.cit.), « dans des conversations privées, de nombreuses autorités coloniales et nationales feraient part de leur souci qu’un contrôle effectif du paludisme ouvrirait la boîte de Pandore de l’explosion de la population ». Ainsi l’économiste Edwin J. Cohn de l’USAID opina que l’échec de l’éradication du paludisme était une bonne chose, qu’il y avait trop de travailleurs dans les pays du Tiers-Monde, donc si certains étaient malades, c’était bon pour libérer de l’emploi. Il dit au nom de l’USAID : « mieux vaut morts que vivants et se reproduisant de façon désordonnée » (R. S. Desowitz, op.cit.).

De nombreux auteurs ont souligné que l’interdiction du DDT ne peut que servir les intérêts des trusts de la chimie, qui produisent les insecticides de substitution et en détiennent les brevets.

Finalement, l’OMS dut opérer un revirement de sa politique ; dans un communiqué du 15 septembre 2006, elle annonça que 30 ans après l’abandon progressif de la pulvérisation à grande échelle des habitations, cette méthode allait à nouveau jouer un rôle important dans la lutte anti-paludique. L’OMS reconnaît qu’avec l’aspersion intra-domiciliaire et d’autres mesures, l’incidence du paludisme se trouve réduite de 90 % ou plus dans des régions d’Asie tropicale et d’Amérique du Sud (WHO Global Malaria Programme, op. cit.). Enfin l’administration étasunienne abandonna également sa politique visant à interdire l’aspersion de DDT dans les habitations. Mais entretemps, il y avait eu des dizaines de millions de morts.

Médicaments : la course aux profits et le nationalisme aux dépens de la santé publique

Jusque dans les années 1930, la quinine était le seul médicament connu contre le paludisme. Elle était extraite de l’écorce du Cinchona, arbre originaire d’Amérique du Sud, mais principalement cultivé sur l’île de Java, alors colonie des Pays-Bas. Son principal inconvénient est qu’elle agit à court terme, nécessitant de répéter les prises, ce qui induit des effets secondaires dus à sa toxicité.

Dans les années 1930, la firme pharmaceutique allemande I.G. Farben développa de nouvelles molécules anti-paludiques, d’abord la résochine, puis la sontonchine. Celle-ci avait peu d’effets secondaires toxiques, mais son action anti-paludique était lente. Néanmoins, l’Allemagne ne poursuivit pas de recherches pour améliorer le médicament, et on dit que c’était pour ne pas porter atteinte aux profits du chef Nazi Hermann Goering, détenteur du brevet sur la sontonchine (R. S. Desowitz, op.cit.).

Pendant la 2e Guerre Mondiale, les troupes alliées engagées en Afrique du Nord, en Asie et dans le Pacifique étaient massivement atteintes par le paludisme, et l’île de Java, principale source de Cinchona, était occupée par le Japon. Le gouvernement des États-Unis lança un vaste programme de recherche pharmacologique et finit par mettre la main en 1943 sur la formule de la sontonchine, que les chercheurs améliorèrent pour créer la chloroquine. Celle-ci devint le médicament de référence, mais elle restait chère et ne fut distribuée qu’avec parcimonie. A partir des années 1960 ,il n’y avait plus le volontarisme des campagnes de vaccinations massives et d’éradication des maladies des années 1950. S’ajoutait le manque d’infrastructures dans les pays pauvres. La multiplication des traitements mal administrés ou mal suivis entraîna la sélection de souches de plasmodium résistantes à la chloroquine (de la même manière qu’apparaissent aujourd’hui des souches bactériennes résistantes aux antibiotiques).

On en revint à la quinine, mais la plantation de Cinchona ayant cessé à Java, on créa un analogue synthétique, la méfloquine, qui fut également distribuée avec parcimonie, par crainte de création de résistances chez le parasite. Il n’y eut aucun effort pour chercher de nouvelles molécules, les trusts pharmaceutiques n’y investirent pas : les coûts astronomiques de recherche, essais expérimentaux et cliniques, démarches d’obtention de brevets et d’autorisation de mise sur le marché ne sont pas rentables quand il s’agit de maladies frappant essentiellement les pauvres (R. S. Desowitz, op. cit.).

En 1967, en pleine « révolution culturelle », la bureaucratie maoïste entreprit de réhabiliter l’ancienne médecine et pharmacopée chinoise. L’étude des anciens manuscrits conduisit les chercheurs vers un ouvrage datant de l’an 340 qui décrivait le remarquable effet fébrifuge de l’armoise (Artemisia annua). Après des tests concluants de l’effet anti-paludique de décoctions d’armoise, l’extrait fut purifié, obtenant un nouveau médicament, l’artémisine. Cette recherche intéressait particulièrement le Vietnam du Nord, engagé dans la guerre contre l’agression étasunienne et pour la réunification du pays, et dont les soldats souffraient massivement du paludisme. Cette circonstance explique l’importance qui fut accordée au projet. Mais le nationalisme de la bureaucratie chinoise fit que ce ne fut qu’en 1979, après la mort de Mao, que la découverte fut annoncée à la communauté scientifique internationale. Celle-ci réagit largement par le scepticisme, et le désintérêt des trusts pharmaceutiques aidant, il fallut attendre 1998 pour qu’une compagnie non chinoise (Novartis) se mette à développer ce médicament (alors le principal client potentiel, l’OMS, s’était enfin décidé à s’occuper sérieusement de la lutte contre le paludisme). Mais cela venait tard, la résistance du parasite à la chloroquine et l’arrêt progressif de l’aspersion d’insecticide dans les habitations avaient entretemps fait leurs ravages meurtriers.

La chimère des vaccins : mensonges, charlatanisme et fraude sous l’égide de l’USAID

Pour justifier sa lutte contre le DDT et l’absence de recherche de nouveaux médicaments, l’USAID prétendit dès les années 1960 lancer un vaste programme d’élaboration d’un vaccin contre le paludisme. Rien que pour l’année 1994, l’USAIDdépensa 850 000 dollars pour le contrôle du paludisme dans les Amériques, contre 4,13 millions pour la recherche de vaccins (D. R. Roberts & al., op. cit.). Pour présenter le charlatanisme et la fraude de ce programme, nous nous baserons sur le livre de R. S. Desowitz (op. cit.)

Il faut premièrement comprendre que le cycle de vie d’un parasite comme le plasmodium est beaucoup plus compliqué que celui d’un virus ou d’une bactérie. La piqûre de l’anophèle injecte dans le sang des sporozoïtes qui migrent vers le foie ; dans les cellules hépatiques ils se répliquent et se transforment en mérozoïtes qui éclatent ces cellules puis envahissent le circuit sanguin ; chacun pénètre dans un globule rouge, le dévore en se transformant en trophozoïte qui, éclatant le globule, se découpe en plusieurs mérozoïtes qui envahiront de nouveaux globules rouges. Ensuite certains mérozoïtes deviennent des gamétocytes sexués ; par une nouvelle piqûre d’anophèle ils sont absorbés dans son estomac, où ils se transforment en gamètes et se reproduisent de façon sexuée. Les petits, des ookinètes, sortent de l’estomac et forment à sa surface un kyste, l’oocyste, qui finira par relâcher des sporozoïtes qui migreront dans le corps, en particulier dans les glandes salivaires, pour commencer un nouveau cycle d’infection. Donc tout vaccin, et de même tout médicament, doit pouvoir agir sur toutes les formes prises par le parasite (y compris les états de transition entre ces formes, appelés schizontes) ; en effet, si un médicament ou vaccin s’attaque uniquement aux sporozoïtes, il suffit que quelques-uns réchappent pour se transformer en mérozoïtes et proliférer sans entrave.

Par ailleurs, jusqu’en 1977, on était incapable de développer le plasmodium en culture, pour l’étudier on était obligé d’infecter un animal ou un « volontaire » humain !

Deuxièmement, l’infection par une espèce de plasmodium est spécifique : celles qui s’attaquent aux humains ne sont pas les mêmes que celles qui infectent les singes ou les oiseaux. Donc les résultats d’expérimentations animales se transposent mal aux êtres humains.

Troisièmement, le plasmodium a une grande variété génétique. Une personne guérie du paludisme pourra être immunisée contre la souche locale qui l’a infectée, mais il suffit qu’elle se déplace de quelques kilomètres pour être infectée par une autre souche du parasite, contre laquelle son immunité sera inopérante.

Les recherches menées depuis la fin de la 2e Guerre Mondiale n’avaient jamais abouti à mieux que le vaccin testé sur les singes par Freund en 1948 ; celui-ci nécessitait un adjuvant à base d’huile minérale, tellement toxique qu’il causait des séquelles graves. Il était donc impossible de le tester sur des sujets humains. Aussi de nombreux immunologistes et parasitologues étaient sceptiques sur la possibilité d’élaborer un vaccin, mais quand en 1965 l’USAID offrit à un chercheur un subside d’un million de dollars, de nombreux sceptiques se mirent à y croire. Le projet du chercheur avait été évalué par un comité d’experts qui jugea unanimement que celui-ci était irréaliste et que l’USAID ferait mieux de ne pas se mêler de recherche, mais le responsable des projets de l’Etats-UnisID, Ed Smith, n’en tint pas compte et débloqua le million de dollars.

Le projet n’aboutit pas, mais un membre de l’équipe de recherche, dont les travaux avaient été payés par l’argent public, déposa en son nom un brevet sur les résultats obtenus. Plus tard, d’autres chercheurs financés par l’USAID déposèrent des brevets sur leur travaux et se mirent à les commercialiser ; malgré la protestation de l’OMS, l’USAID laissa faire et décida d’autoriser les chercheurs à détenir les droits sur les travaux qu’elle financerait. Malgré les échecs répétés, l’USAID claironnait sans cesse que de grandes avancées avaient été réalisées, qu’un vaccin serait bientôt disponible, etc. ; ce discours se perpétua jusqu’à la fin des années 1980, il fallait bien jeter de la poudre aux yeux des pays impaludés qui manquaient de médicaments et à qui elle interdisait de fait d’utiliser le DDT.

Le successeur de Smith à l’USAID à partir de 1982, James Erickson, accentua la politique de complaisance et de passe-droits bureaucratiques, contribuant à faire émerger ce que R. S. Desowitz appelle ironiquement une nouvelle sorte de « biologie cellulaire », celle où des biologistes rejoignent une cellule de prison, pour cause de fraude et de détournement de fonds. En 1983, Miodrag Ristic, chercheur à l’Université d’Illinois, soumit un projet à 2,38 millions de dollars. Le comité d’experts de l’USAID rejeta celui-ci comme prématuré, mais Erickson écrivit que ce comité « avait approuvé la méthodologie scientifique, les qualifications et l’expérience exceptionnelles des chercheurs », ainsi Ristic obtint ses millions. Il ne trouva pas de vaccin, mais organisa un système élaboré de détournement sur son compte personnel de frais de voyages fictifs.

Wasim Siddiqui, chercheur à l’Université de Hawaii, reçut également des fonds de l’Etats-UnisID. Il ne fit que combiner des résultats connus, mais cela suffit pour que les parlementaires d’Hawaii votent leur gratitude et que son université l’honore pour « avoir découvert le premier candidat prometteur pour un vaccin contre le paludisme ». Mais il n’y avait rien. Siddiqui soumit à l’USAID un nouveau programme pour un coût de 1,65 million de dollars. Malgré l’avis négatif des experts tant sur le programme que sur le budget faramineux, Erickson ignora leur opinion et Siddiqui obtint son argent. En 1988, une inspection financière révéla qu’avec sa secrétaire, il avait organisé un vaste détournement de fonds. Deux mois avant son arrestation, Siddiqi récoltait 75 000 dollars de la fondation Rockfeller, et le jour de son arrestation par la police d’Honolulu, l’USAID annonçait qu’elle lui accordait 1,65 million de dollars pour poursuivre ses recherches. Face au tollé, l’Université de Hawaii mit à la tête du juteux projet un psychologue, assisté de deux jeunes chercheurs obscurs.

Erickson lui-même se remplit les poches grâce à une société écran qui servait d’intermédiaire pour l’importation de singes sur lesquels l’USAID comptait expérimenter des vaccins ; il plaida coupable et un tribunal clément le condamna à 6 mois de prison et 20 000 dollars d’amende. Ces singes étaient acquis dans des pays d’Amérique du Sud, à qui l’USAID donnait des subventions au nom de programmes pour la recherche de vaccins, voire pour la préservation des singes dans leur milieu naturel. Ces singes importés pour un coût de 2 millions de dollars ne servirent à rien.

Vers la fin des années 1980, l’USAID persuada le gouvernement de la Papouasie Nouvelle Guinée, en contrepartie d’une subvention de 20 millions de dollars, d’accueillir une station de recherche pour l’expérimentation de vaccins sur le terrain. Mais il n’y avait aucun vaccin à expérimenter.

Des dizaines de millions de dollars furent ainsi gaspillés pendant une trentaine d’années, au nom d’une chimère utilisée pour un bluff de propagande politique, conduisant ainsi aux mensonges scientifiques puis à la fraude financière.

Conclusion

Contrairement à ce que prédisait Rachel Carson, au printemps on entend toujours chanter les oiseaux et les insectes. Mais en toute saison, les médias bourgeois restent généralement silencieux sur les ravages meurtriers du paludisme. Également, comme le souligne R. S. Desowitz, il faut incriminer le silence de nombreux chercheurs qui acceptèrent que l’USAID et d’autres falsifiassent leurs opinions, qui ne protestèrent pas publiquement face au charlatanisme.

La pandémie persistante du paludisme montre comment la santé et la vie des plus pauvres est toujours menacée sous le capitalisme. Elle indique la nécessité d’une nouvelle organisation de la société où les travailleurs prennent directement en mains leur sort, basée sur la satisfaction des besoins des populations plutôt que la recherche de profits, la médecine socialisée plutôt que le mécénat, la science plutôt que l’obscurantisme « vert », la planification rationnelle plutôt que les modes politiques, le débat ouvert et informé plutôt que les passe-droits bureaucratiques et la corruption, la solidarité internationale plutôt que le nationalisme stalinien ou maoïste.