Université rouge, mars 2021

En paraphrasant Clémenceau, on pourrait dire que l’écologie est une chose trop sérieuse pour la confier aux écologistes. Il vaut beaucoup mieux la laisser aux marxistes, et nous allons voir pourquoi…

Il est assez facile, pour des marxistes, de s’en tenir à une critique des écologistes qui, pour être juste, reste insuffisante, en mettant en cause, selon les cas, car il y a beaucoup de sortes d’écologistes :

- pour certains leur volonté de considérer que les questions écologiques sont apolitiques et relèvent avant tout d’une « prise de conscience » individuelle ou collective et d’une action pragmatique au quotidien, ce qui les amènent à toutes les alliances possibles avec toutes sortes de partis, y compris les plus réactionnaires, du moment que l’écologie figure dans leurs programmes ou au moins sur leurs affiches. Les meilleurs exemples en sont aussi bien le pacte de gouvernement des verts avec le parti réactionnaire du chancelier Kurtz en Autriche, que les alliances dans les Länder allemands entre écologistes et CDU, etc.

- pour la quasi-totalité d’entre eux leur condamnation non pas du capitalisme, mais de ses dérives, comme les réformistes. Ils ne dénoncent alors que l’insuffisante attention portée aux questions environnementales, ce qui les amène à s’accommoder parfaitement d’un capitalisme dit « vert », voire d’en être les fers de lance, et de propager l’illusion que le capitalisme peut parfaitement régler les problèmes écologiques, par exemple en développant les énergies renouvelables ou la voiture électrique, à condition d’être encadré par leurs conseils éclairés. Ce qui leur permet de s’assurer quelques places…

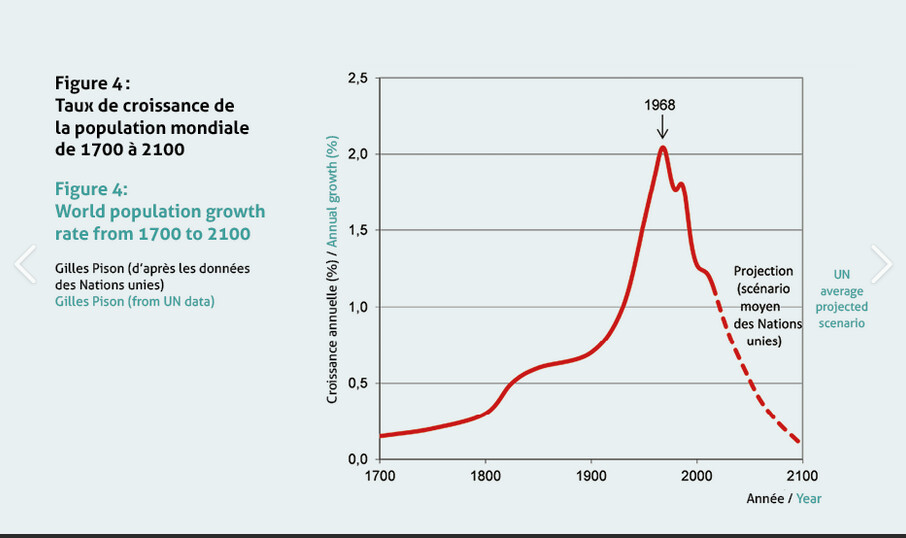

Pour d’autres encore le lien de causalité insurmontable qu’ils établissent entre croissance et pollution, et/ou entre croissance économique et démographique et pollution et épuisement des ressources naturelles, ce qui les amène à préconiser diverses solutions de décroissance, énergétique, productive, démographique, et peu ou prou à fantasmer un retour sous une forme idyllique à une société préindustrielle, avec tout de même les smartphones et internet.

Et bien entendu, toutes les combinaisons possibles de tous ces travers…

L’aggravation des menaces contre l’environnement et le climat

Mais avant d’aller à une analyse plus au fond pour définir la position des marxistes sur l’écologie, il faut d’abord se mettre d’accord sur la question suivante : Y-a-t-il ou non une urgence sur les questions environnementales ou bien n’est-ce qu’une mode, un hobby pour certaines fractions de la petite bourgeoisie, bien loin d’avoir l’importance qu’on lui prête au regard des maux qui assaillent l’humanité au stade impérialiste comme les guerres, les crises économiques, la misère pour des centaines de millions d’hommes, etc. ? Dit autrement, est-ce parce que les écologistes n’ont pas une analyse marxiste et parce qu’ils proposent la plupart du temps des solutions irréalistes, voire plus ou moins idiotes ou réactionnaires, que les problèmes qu’ils soulèvent sont inexistants ou du moins sans importance fondamentale ?

Où en est-on aujourd’hui ? En marxiste, il faut partir des faits établis à partir d’observations scientifiques reconnues. Le réchauffement climatique, le saccage de l’environnement, la pollution des terres et des mers, la déforestation, l’épuisement des sols, etc. sont des faits connus, répertoriés et documentés, tout comme les deux accidents nucléaires de Tchernobyl et Fukushima ou d’autres catastrophes industrielles ayant entrainé de graves dégâts sur les hommes et leur environnement. Mais justement, il ne s’agit pas, ou pas seulement, d’une succession d’accidents malencontreux, mais de tendances de fond. Depuis 1961, les surfaces des régions arides se désertifiant, augmentent de 1 % par an. Depuis 1961, l’utilisation de fertilisants a été multipliée par neuf, celle de l’eau utilisée pour irriguer par deux, la coupe du bois a augmenté de 50 %.

Selon le rapport de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité du 6 mai 2019, 1 million d’espèces animales et végétales sont menacées de disparition à brève échéance, sur 8,1 millions d’espèces connues. Soit un taux d’extinction de 10 fois à 100 fois supérieur à celui en moyenne des 10 derniers millions d’années. Les causes sont, dans l’ordre d’importance : la destruction et /ou la fragmentation des milieux naturels pour 30 %, la surexploitation des ressources pour 23 %, le changement climatique pour 14 % et les pollutions pour 14 %, les espèces invasives pour 11 %. Certes, il y a eu déjà dans le passé des extinctions d’espèces animales et végétales sans que l’homme n’y soit pour rien. Au Permien, vers – 252 millions d’années, 95 % des espèces marines et de 70 % des espèces terrestres ont disparu, à cause, selon les hypothèses, d’un réchauffement climatique important, d’éruptions volcaniques gigantesques, etc. ll n’existe pas dans la nature d’ordre immuable, mais au contraire une évolution, des mutations constantes. On ne rencontre plus guère de dinosaure au coin de la rue.

Mais ce qui est nouveau, c’est que les menaces actuelles sur une partie conséquente de la biodiversité résultent de l’activité humaine directe ou indirecte sur son environnement. Cela menace à son tour les conditions d’existence de l’espèce humaine ou au moins d’une partie de ces conditions d’existence pour une partie de l’espèce humaine. Par exemple, 75 % des cultures alimentaires reposent sur la pollinisation. Même si les abeilles ne sont pas les seuls insectes pollinisateurs, elles jouent un rôle prépondérant. Or tout le monde sait que les abeilles déclinent dans des proportions alarmantes, suite à plusieurs facteurs qui peuvent se combiner comme l’extension des monocultures, l’usage des pesticides, l’apparition de nouveaux prédateurs comme le frelon asiatique, etc. On pourrait multiplier les exemples qui attestent d’une dégradation plus ou moins rapide et violente des écosystèmes à la suite des actions humaines dans les dernières décennies, la surpêche, la pollution des océans par des déchets industriels, le plastique, etc. Sont-ce pour autant les premières à mettre sur le compte des activités humaines ? Certainement pas. L’extension de l’agriculture du Moyen-âge jusqu’à la révolution industrielle a, par exemple, contribué au déboisement accéléré des forêts européennes, donc à une modification importante d’un écosystème. Tout comme l’éradication totale du loup par l’homme dans bon nombre de pays, qui a porté atteinte à la biodiversité, ne date pas de ces dernières décennies. L’avenir de l’humanité n’ayant pas été fondamentalement remise en cause par ces modifications, on pourrait penser qu’il n’y a pas lieu de s’affoler si le rhinocéros blanc ou l’ours polaire disparaissent aujourd’hui ou demain. Sauf que ce que détectent les scientifiques, c’est une accélération et une massification de ces phénomènes, qui conduisent non seulement à un appauvrissement du vivant, mais aussi à des ruptures d’équilibre entre les espèces, dont les zoonoses et les pandémies de virus d’origines animales sont des exemples significatifs.

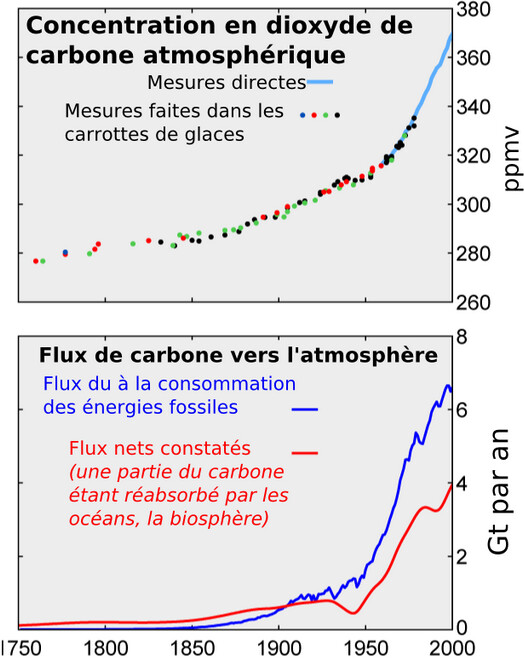

Mais de plus est apparue une question encore plus brûlante, c’est le cas de le dire, où la quantité est en train de se transformer en qualité, celle du réchauffement climatique, par suite des émissions dans l’atmosphère consécutives aux activités humaines, de gaz à effet de serre, en particulier le gaz carbonique. Évoquée de manière assez confidentielle, bien que déjà à l’œuvre, dès les années 1990, cette question devient de plus en plus prégnante. Chacun peut constater les dérèglements climatiques qui commencent à poser de très sérieux problèmes et qui risquent, du point de vue de l’environnement, comme du point de vue de l’humanité, de devenir surdéterminants.

Sur le réchauffement climatique

Partons des projections scientifiques, avec leurs parts de probabilité et leurs marges d’erreurs, qui sont d’ailleurs explicitement mentionnées :

Une tribune du 22 février 2020 signée de 1 000 scientifiques français, tire la sonnette d’alarme :

La concentration de CO2 dans l’atmosphère n’a jamais été aussi élevée depuis plusieurs millions d’années. L’objectif de rester sous +1,5° est désormais inatteignable, sauf à réduire les émissions mondiales de 7,6 % par an alors qu’elles augmentent de +1,5 % par an depuis les 10 dernières années.

Un réchauffement de plus de 5° ne peut plus être exclu. À ce niveau, l’habitabilité de la France est remise en question par des niveaux de température et d’humidité pouvant provoquer la mort par hyperthermie.

En fait, les scénarios varient pour 2100 de +1,5° à +7°. Il s’agit là de probabilités, des résultats les plus probables des calculs des modèles, mais pas de certitudes absolues. Les résultats peuvent donc éventuellement être un peu inférieurs ou supérieurs.

Pour la France, le dernier rapport de Météo-France publié le 1er février 2021 est alarmant :

Des pics de température frôlant les 50 °C, des vagues de chaleur longues et intenses, des nuits tropicales… C’est la surchauffe que connaîtra la France à la fin du siècle si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas drastiquement réduites […] Le nombre de jours de vagues de chaleur – définies ici par une anomalie de température supérieure à 5 °C pendant au moins cinq jours consécutifs l’été – est en hausse, quelle que soit la trajectoire des émissions. Il est multiplié par deux dans le scénario le plus optimiste, par trois à quatre dans le scénario intermédiaire et par cinq à dix dans le scénario le plus pessimiste. Dans ce dernier cas, cela revient à une moyenne de 20 à 35 jours de canicule par an à la fin du siècle, contre 3 à 4 jours sur la période de référence 1976/2005 utilisée dans le rapport. (Le Monde, 2 février 2021)

Déjà, la quantité de CO2 largué dans l’atmosphère, 2 200 milliards de tonnes depuis 1850, conduit mécaniquement, si on arrêtait d’en mettre un gramme de plus à partir d’aujourd’hui, à +1,5° en 2100. En effet, le CO2 largué dans l’atmosphère a une « inertie » d’au moins 100 ans.

Depuis le début de l’ère industrielle, la température moyenne du globe a augmenté de 0,87°, mais de 1,53° pour les terres émergées.

Mais, disent les climatosceptiques, le climat comme la température moyenne n’ont jamais été fixes dans l’histoire de la Terre. Cela aussi est parfaitement établi par des données scientifiques. Ils ont considérablement varié et cela n’a pas empêché que nous soyons là, voire même cela a favorisé le développement de l’humanité.

Effectivement le climat n’a jamais été stable sur des périodes géologiques avec des échelles de temps larges. Fut une époque où l’atmosphère terrestre ne contenait pas d’oxygène, mais du CO2, du méthane etc. Une autre où la terre était totalement englacée etc. Même l’ère quaternaire a connu des grandes oscillations climatiques :

- variations de l’ellipse terrestre autour du soleil et des variations de l’inclinaison de son axe de rotation par rapport au soleil, sur une échelle de 100 000 ans ;

- oscillations dans la circulation des courants océaniques, sur une échelle de centaines années ;

- cycles, comme El Niño, sur une échelle beaucoup plus courte de 2 à 7 ans…

On sait, avec la paléoclimatologie qui étudie l’évolution variation climatique (à partir des sédiments et des glaces), qu’il y a 50 millions d’années, les températures moyennes étaient supérieures de 14° à celles d’aujourd’hui, qu’il y a 20 000 ans lors de la dernière période glaciaire, une calotte glaciaire de 3 000 m d’épaisseur pesait sur toute la Scandinavie, que la mer était plus basse de 120 m, etc. On sait qu’il y a eu un « optimum médiéval » plus chaud autour de l’an 1000, les Vikings trouvaient le Groenland bien vert. Puis un petit âge glaciaire plus froid vers 1750 / 1800. A partir 1850, on relève toutefois une variation à la hausse des températures beaucoup plus rapide que les tendances naturelles. Donc il y a bien eu un réchauffement d’environ 4° en 20 000 ans pour parvenir à l’état d’aujourd’hui. Mais une hausse de 3° à 5° sur une échelle de 300 ans, c’est nouveau et lourd de menaces pour l’humanité.

Les causes des émissions de CO2, le principal gaz effet de serre

- La déforestation : le bois est brûlé pour l’essentiel immédiatement ou à court terme, la transformation en sols agricoles libère du CO2 par oxydation des sols (labour).

- La combustion du charbon, du pétrole, du gaz, la calcination du calcaire pour produire du ciment. À ce propos, il faut noter qu’on sait maintenant techniquement récupérer le CO2, ou une partie en tous cas, émis par la sidérurgie, la cimenterie, ou une centrale à charbon, c’est-à-dire des volumes considérables, mais il y plusieurs bémols et conditions qui restent à réaliser pour le développement massif de cette technologie : la récupération du CO2 est-elle-même très consommatrice en énergie, elle a un coût d’environ 60 € par tonne de CO2 ; le transport ensuite du CO2 qui devrait être comprimé et liquéfié nécessite des installations type gazoduc et/ou des navires méthaniers jusqu’aux sites d’enfouissement, mais où va-t-on mettre le CO2 ainsi récupéré ? On peut utiliser éventuellement d’anciens puits de pétrole ou de gaz, sous conditions de vérification de stabilité géologique et de surveillance des sites, mais les écologistes sont loin d’être tous d’accord avec cette possibilité.

- L’élevage : Le secteur de l’élevage produit 7,1 milliards de tonnes d’équivalent CO2, soit environ 1/7 des émissions de gaz à effet de serre. 45 % sont attribuables à la production et au transport des aliments (dont 9 % imputables à la déforestation liée à l’extension des cultures et des pâturages). 39 % proviennent de la fermentation gastrique des ruminants. 10 % résultent du stockage et de l’utilisation du lisier. 6 % sont causés par le transport, l’abattage des animaux et au stockage des produits animaux. L’élevage bovin est en première ligne. Ramené à une même quantité de protéines, la viande de bœuf émet en moyenne 6 fois plus de CO2 que la viande de porc, de poulet ou les œufs.

- La diminution des puits de carbone : Par le mécanisme de la photosynthèse, la végétation absorbe le CO2 contenu dans l’atmosphère. Le total de la photosynthèse des plantes terrestres, les puits de carbone, absorbe 29 % de nos émissions de CO2. Mais l’exploitation forestière sauvage et les incendies réduisent la surface forestière, les incendies libèrent dans l’atmosphère des milliers de tonnes de CO2 : Début 2020, en Australie, environ 80 000 km2 de brousse et forêts sont partis en fumée (pour mémoire la France = 550 000 km2), en 18 ans, la forêt amazonienne a perdu une surface grande comme l’Espagne, 11 000 km2 sont partis en fumée au Brésil en 2020 et plus de 800 000 km2 perdus depuis 1970, 8000 km2 en 2018 en Californie, en Sibérie, etc. Quant au plancton, il a absorbé un tiers des émissions de CO2 des 200 dernières années, mais la dissolution du CO2 dans l’eau de mer forme de l’acide carbonique qui acidifie le milieu, qui attaque des organismes comme le corail.

L’effet de serre

1/3 de l’énergie solaire est renvoyé par les surfaces réfléchissantes, 2/3 sont absorbés par le sol et la mer qui en réémettent sous forme d’infrarouge. Cette chaleur ne peut plus s’échapper de l’atmosphère car elle est bloquée par le CO2, d’autres gaz comme le méthane, mais aussi la vapeur d’eau… L’atmosphère va donc absorber cette chaleur et en renvoyer à son tour une partie vers la Terre. Ce rayonnement s’ajoute au rayonnement infrarouge solaire. Si l’effet de serre n’existait pas, il n’y aurait pas de vie sur Terre, car elle serait trop froide. L’effet de serre n’est pas propre à la terre. Vénus a une atmosphère composée à 95 % de CO2, avec un effet de serre qui porte la température de surface à 400°, alors que sa plus grande proximité que la terre avec le soleil ne devrait l’augmenter que de quelques dizaines de degrés seulement. La puissance rayonnement solaire est annuellement d’environ 200 W/m2, celle du rayonnement renvoyé par l’atmosphère par effet de serre naturel est d’environ 170 W/m2, celle due à l’effet de serre produit par l’homme de 2 à 3 W/m2. C’est peu en pourcentage, mais le changement de ce seul paramètre suffit à bouleverser l’ensemble.

Depuis l’ère industrielle avec l’utilisation d’énergies fossiles, une émission massive de gaz à effet de serre accentue l’opacité de l’atmosphère qui va encore moins laisser s’échapper le rayonnement infrarouge terrestre vers l’extérieur, donc réchauffer l’atmosphère qui va à son tour réchauffer le sol ou la mer qui vont augmenter leur restitution de l’énergie par évaporation, rayonnement, etc. D’où l’aggravation des mouvements convectifs météorologiques comme les ouragans, tornades, orages…

En 1896, un savant suédois, Svante Arrehnius, indique que l’usage intensif des énergies fossiles amènera à un réchauffement climatique et prédit qu’un doublement du CO2 devrait conduire à une augmentation de la température de 4°. Il indique que le réchauffement sera d’autant plus important qu’on part d’une base plus froide, la nuit plus que le jour, aux pôles plus qu’à l’équateur, l’hiver plus que l’été. C’est exactement ce qui se passe sous nos yeux aujourd’hui.

Les boucles de rétroaction positives

Tous les modèles d’évolution du climat prédisent des catastrophes plus ou moins grandes avec le réchauffement climatique. Ils incluent ces boucles de rétroaction. De quoi s’agit-il ? Par exemple, le réchauffement climatique risque d’entrainer la fonte du pergélisol arctique et boréal, ce qui va libérer des quantités phénoménales de CO2 supplémentaires, 1 500 milliards de tonnes, plus du méthane, encore plus à effet de serre, ce qui accroit le réchauffement etc. En montagne, plus la neige ou la glace, qui sont des surfaces réfléchissantes, fondent, plus la roche apparait, qui va au contraire absorber et restituer la chaleur solaire en aggravant la fonte, etc.

L’urgence climatique

Si la hausse température se limite à 2° en 2100, 280 millions d’hommes sont menacés dans zones côtières d’après le dernier rapport du GIEC. Avec une hausse de 4°, 600 millions d’hommes sont concernés.

Il y a donc bien une urgence scientifiquement démontrée, qui n’est plus très loin d’une urgence absolue pour l’humanité, ou pour une partie importante de l’humanité, à stopper ou limiter le plus possible le réchauffement climatique engendré par les activités humaines. L’inquiétude, les mobilisations sur cette question sont donc parfaitement justifiées.

Le « capitalocène »

Quand j’utilise le terme « activités humaines» qui sont émettrices de CO2, c’est un raccourci de langage pour signifier qu’on parle bien ici des activités humaines et pas de celles des lapins de garenne. Mais s’arrêter à ce raccourci, c’est rester à un niveau de généralité qui empêche d’analyser la réalité concrète. Le prix Nobel de chimie 1995, Crutzen parle de « l’anthropocène » comme une nouvelle période géologique, succédant à l’holocène, période de réchauffement identifiée comme débutant après la fin de la dernière glaciation il y a environ 10 à 12 000 ans. Cet anthropocène débuterait au 19e siècle correspondant au début de l’ère industrielle où l’influence de l’homme sur l’écosphère serait devenue déterminante. Déjà, on se rapproche d’un peu plus près de la réalité concrète en indiquant « l’ère industrielle ». Mais c’est encore nettement insuffisant car on en reste à un temps générique, l’ère industrielle, rattaché à une espèce générique, l’homme.

Récemment certains auteurs ont opposé à cette notion d’anthropocène celle de capitalocène. Nous y voilà. Mais ont-ils réellement inventé quelque chose ? Non. Marx et Engels n’ont jamais rien écrit sur le réchauffement climatique en tant que tel, cette question n’était pas encore prégnante ni scientifiquement saisissable à leur époque, ils n’ont pas employé le terme « d’écologie », mais ils ont écrit des choses décisives sur la question des rapports de l’homme avec la nature, et du rapport du capitalisme avec la nature. Marx et Engels ont été très attentifs à ces questions, on trouve chez eux des textes d’une étonnante modernité. Surtout, ils donnent les clés de la compréhension générale de ces rapports et permettent, pour peu qu’on s’y intéresse, d’intégrer totalement la question de l’environnement, de sa préservation comme condition indispensable de la préservation de l’humanité dans une analyse marxiste et comme partie intégrante des perspectives de la révolution socialiste. Pour les marxistes, l’urgence écologique est une des dimensions qui fondent la nécessité du combat pour la révolution socialiste, et ce depuis Marx et Engels. Indéniablement, cette dimension fondamentale du marxisme a été en grande partie effacée, gommée, par le stalinisme et son corollaire, le mythe de la construction du socialisme dans un seul pays. Mais comme la destruction de la nature par le capitalisme déjà soulevé par Marx et Engels ne fait que s’aggraver, la bourgeoisie et tout son appareil idéologique, toutes les forces qui trouvent un intérêt au bout du compte au maintien de la domination de la bourgeoisie, font tout pour que les préoccupations, l’intérêt, l’inquiétude, portés sur les questions écologiques ne débouchent pas sur un combat révolutionnaire.

De sommets en conventions, la marche à la catastrophe

Mais pourquoi parler de nécessité de la révolution socialiste quand on parle d’écologie ou d’urgence climatique ? Parce qu’il ne se passe pas une année, sinon un jour, où les pouvoirs politiques ne se réunissent sur ces questions, en sommets, en conventions etc. En fait les résultats sont inversement proportionnels au satisfecit, coups de menton et bruit médiatique autour de ces initiatives, déclarations d’intention ou engagements. Il y a eu des conventions climat depuis 1995. Kyoto 1997 qui avait pris des objectifs, non tenus, puis Copenhague puis l’accord de Paris en 2015. L’accord de Paris, tant vanté, n’était qu’une déclaration d’intention non contraignante qui prévoyait que les États soumettent de nouveaux plans de réduction des émissions, plus ambitieux, en 2020. Car les engagements d’alors, pris par les 197 signataires du traité international devaient entraîner une hausse du thermomètre de 3,2 °C d’ici à la fin du siècle, bien loin de l’objectif de ne pas dépasser 2 °C, et si possible 1,5 °C de réchauffement.

En 2019, c’est la COP 25 de Madrid qui est un échec total. Les engagements des 196 pays, s’ils sont respectés, permettront seulement de limiter la hausse des températures mondiales à + 3,2° d’ici à 2100.

Une COP pour rien, ou presque. Durant deux semaines, la 25e conférence des Nations unies sur le climat (COP25), qui s’est achevée à Madrid dimanche 15 décembre, a accueilli les témoignages de jeunes du monde entier, inquiets pour leur futur. Les petits États insulaires menacés de disparition par l’élévation du niveau des océans ont fait part de leur détresse. Les peuples indigènes amazoniens, victimes de la déforestation, ont alerté sur leur vulnérabilité. Des rapports d’éminents scientifiques sont venus confirmer la fonte irréversible des glaciers si rien ne change. Mais, à l’heure des décisions, ce sommet sur le climat a donné un désolant spectacle d’inaction. Le Monde, 16 décembre 2019

L’objectif récent de neutralité carbone en 2050 pour l’UE affiché par Van der Leyen est de la même eau.

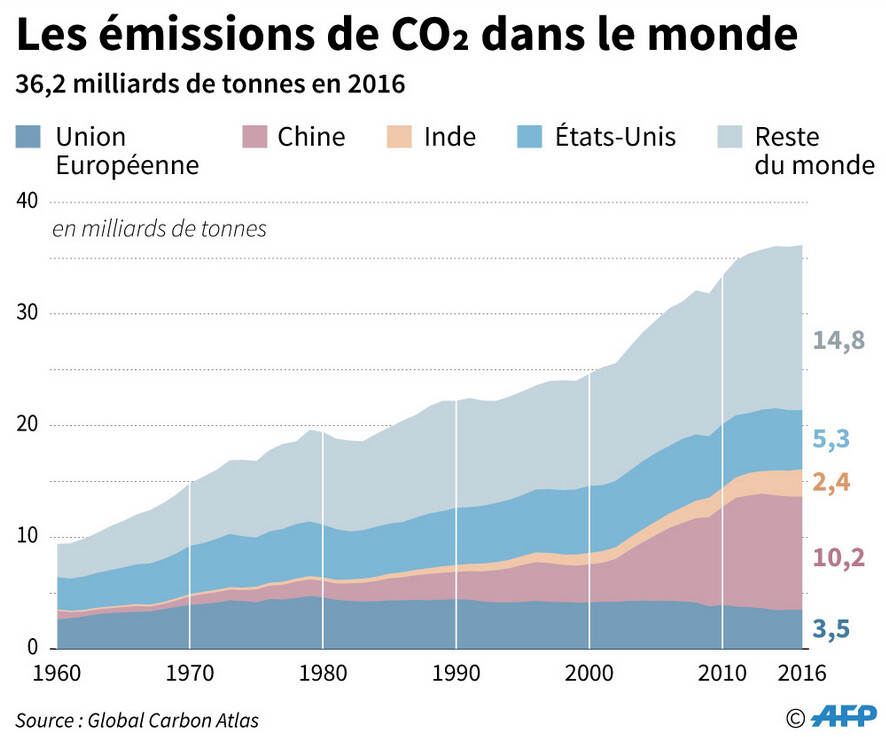

En attendant, tout continue comme avant : Entre 1995 et 2017, le CO2 dans atmosphère passe de 300 parties par million (ppm) à 415 ppm. En 2018, la hausse des émissions de CO2 due aux énergies fossiles dans l’atmosphère est de +1,7 % par rapport à 2017, soit 33,1 milliards de tonnes.

En dépit des déclarations l’empreinte carbone par habitant en France, en incluant celle importée, reste supérieure à celle de 1995, plus de 11 Tonnes CO2 alors qu’elle devra être de 2 tonnes par an en 2050. (« Tribune de 1 000 scientifiques français », Le Monde, 22 février 2020)

Cette quantité de 11 tonnes de CO2 annuelles est la moitié de ce que rejette un américain, à peu près équivalente à celle d’un chinois et quatre fois celle d’un africain. Attention, ces ratios d’émission de CO2 par habitant donnent un ordre d’idée, mais ont le défaut « d’égaliser » dans une moyenne des chiffres qui sont sans doute très différents selon l’habitant réel considéré et laissent surtout penser que la solution repose sur une « cure d’amaigrissement », individu par individu.

Globalement, si on veut limiter la hausse à 2°, il faut passer d’une émission annuelle cumulée CO2 et autres gaz à effet de serre d’environ 60 milliards de tonne à 20 milliards de tonnes annuels d’ici à 2050. Les diviser par trois.

Il apparait donc que, pourtant dûment avertis, tous les dirigeants, les États et les institutions capitalistes, s’avèrent parfaitement incapable d’inverser la situation et marchent là aussi à la catastrophe, tout comme il s’avèrent incapables de prévenir les crises économiques ou les guerres ou même de juguler efficacement la pandémie de coronavirus. Entendons-nous : le capitalisme est parfaitement capable de remplacer une technologie par une autre et, comme il a remplacé les locomotives à vapeur par des locomotives électriques ou diesel, il est en train de remplacer les voitures à moteur thermique par des voitures électriques. Mais va-t-il pour autant cesser la pollution, le saccage de la nature et les émissions de gaz à effet de serre ? Certainement pas ! Pour une bonne et simple raison : C’est le maintien du capitalisme qui engendre, par essence, et la destruction de l’environnement, et les crises, et les guerres. Pour le dire autrement, l’urgence climatique, c’est l’urgence de la révolution socialiste, au sens où en 1915, Rosa Luxemburg, pour en finir avec les maux causés par l’impérialisme, posait déjà l’alternative de socialisme ou barbarie.

Pour le prouver, il faut revenir à Marx et Engels.

L’apport de Marx et d’Engels

Marx écrit dans les manuscrits de 1857/58 :

De la même façon, donc, que la production fondée sur le capital crée l’industrie universelle – c’est-à-dire du surtravail, du travail créateur de valeur – elle crée d’autre part un système d’exploitation universelle des propriétés naturelles et humaines…C’est seulement avec lui que la nature devient un pur objet pour l’homme, une pure affaire d’utilité ; qu’elle cesse d’être reconnue comme une puissance pour soi; et même la connaissance théorique de ses lois autonomes n’apparaît elle-même que comme une ruse visant à la soumettre aux besoins humains, soit comme objet de consommation, soit comme moyen de production.

Ou encore dans Le Capital livre 1 :

Le capital épuise en même temps les deux sources de toutes richesses, la terre et le travailleur. Ibidem « après moi, le déluge ! » Telle est la devise de tout capitaliste .

Et Marx commence sa critique du premier programme du parti unifié d’Allemagne, celui dit de Gotha :

Le travail n’est pas la source de toute richesse. La nature est tout autant la source des valeurs d’usage (qui sont bien, tout de même, la richesse réelle!) que le travail, qui n’est lui-même que l’expression d’une force naturelle, la force de travail de l’homme.

Engels dans la Dialectique de la nature en donne le détail :

Cependant ne nous flattons pas trop de nos victoires sur la nature. Elle se venge sur nous de chacune d’elles. Chaque victoire a en premier lieu les conséquences que nous avons escomptées, mais en second et en troisième lieu, elle a des effets tout différents, imprévus, qui ne détruisent que trop souvent ces premières conséquences. Les gens qui, en Mésopotamie, en Grèce, en Asie mineure et d’autres lieux essartaient les forêts pour gagner de la terre arable, étaient loin de s’attendre à jeter par-là les bases de l’actuelle désolation de ces pays, en détruisant avec les forêts les centres d’accumulation et de conservation de l’humidité. Sur le versant sud des Alpes, les montagnards italiens qui saccageaient les forêts de sapins, conservées avec tant de sollicitude sur le versant nord, n’avaient pas idée qu’ils sapaient par-là l’élevage de haute montagne sur leur territoire. Ils soupçonnaient encore moins que, par cette pratique, ils privaient d’eau leurs sources de montagne pendant la plus grande partie de l’année et que celles-ci, à la saison des pluies, allaient déverser sur la plaine des torrents d’autant plus furieux. […] Et ainsi les faits nous rappellent à chaque pas que nous ne régnons nullement sur la nature comme un conquérant règne sur un peuple étranger, comme quelqu’un qui serait en dehors de la nature, mais que nous lui appartenons en notre chair, notre sang, notre cerveau, que nous sommes en son sein et que toute notre domination sur elle réside dans l’avantage que nous avons sur l’ensemble des autres créatures de connaitre ses lois et de pouvoir nous en servir judicieusement.

Et, en fait, nous apprenons chaque jour à comprendre plus correctement ces lois et à connaitre les conséquences plus ou moins lointaines de nos interventions dans le cours normal des choses de la nature. Surtout depuis les énormes progrès de la science de la nature au cours de ce siècle, nous sommes de plus en plus à même de connaitre aussi les conséquences naturelles lointaines, tout au moins de nos actions les plus courantes dans le domaine de la production, et, par suite, d’apprendre à les maitriser. Mais plus il en sera ainsi, plus les hommes non seulement sentiront, mais sauront à nouveau qu’ils ne font qu’un avec la nature et plus il deviendra impossible cette idée absurde et contre-nature d’une opposition entre l’esprit et la matière, l’homme et la nature, l’âme et le corps, idée qui s’est répandue en Europe depuis le déclin de l’antiquité classique et qui a connu avec le christianisme son développement le plus élevé. […]

Tous les modes de production passés n’ont visé qu’à atteindre l’effet utile le plus proche, le plus immédiat du travail. On laissait entièrement de côté les conséquences lointaines, celles qui n’intervenaient que par la suite, qui n’entraient en jeu que du fait de la répétition et de l’accumulation progressives… Toutes les formes de production supérieures ont abouti à séparer la population en classes différentes et, par suite, à opposer classes dominantes et classes opprimées ; mais en même temps l’intérêt de la classe dominante est devenu l’élément moteur de la production, dans la mesure où celle-ci ne se limitait pas à entretenir de façon la plus précaire l’existence des opprimés. C’est le mode de production capitaliste régnant actuellement en Europe occidentale qui réalise le plus complètement cette fin. Les capitalistes individuels qui dominent la production et l’échange ne peuvent se soucier que de l’effet utile le plus immédiat de leur action. Et même cet effet utile, – dans la mesure où il s’agit de l’usage de l’article produit ou échangé, – passe entièrement au second plan ; le profit réalisé par la vente devient le seul moteur.[…] Pourvu que individuellement le fabricant ou le négociant vende la marchandise produite ou achetée avec le profit d’usage, il est satisfait et ne se préoccupe pas de ce qu’il advient ensuite de la marchandise et de son acheteur. Il en va de même des effets naturels de ces actions. Les planteurs espagnols à Cuba qui incendièrent les forêts sur les pentes et trouvèrent dans la cendre assez d’engrais pour une génération d’arbres à café extrêmement rentables, que leur importait que, par la suite, les averses tropicales emportent la couche de terre superficielle désormais sans protection, ne laissant derrière elle que les rochers nus ? Vis-à-vis de la nature comme de la société, on ne considère principalement, dans le mode de production actuel, que le résultat le plus proche, le plus tangible ; et on s’étonne encore que les conséquences lointaines des actions visant ce résultat immédiat soient tout autres, le plus souvent tout à fait opposées ; …

De la valeur d’usage à la valeur d’échange dans le mode de production capitaliste

L’humanité est passée par différents modes de production et d’échange au cours de son histoire. Le mode de production que Marx analyse en particulier s’appelle le capitalisme. Il se caractérise par la production de marchandises et la transformation de la force de travail elle-même en marchandise, c’est un stade avancé de développement de l’humanité qui bouleverse les rapports sociaux précédents et du même coup les rapports de l’homme et de la nature.

Pour comprendre, il faut revenir rapidement sur ce qu’explique Marx sur la loi de la valeur et la double nature de la marchandise, valeur d’usage et valeur d’échange.

On peut comprendre cette double nature en posant l’échange de deux marchandises, produites séparément et indépendamment l’une de l’autre, mais qui sont nécessaires aux deux producteurs. Un tel troc peut se schématiser sous la forme de l’échange :

En réalité, il n’y a jamais de troc autre que marginal dans le capitalisme. L’échange systématique nécessite qu’une marchandises particulière serve d’argent. On passe du simple troc à deux opérations : la vente de la marchandise produite contre de l’argent puis l’achat avec cet argent de la marchandise désirée.

Cette complexification, qui nous approche de la réalité, part bien d’une valeur d’usage pour finir par une autre valeur d’usage mais transite par A, l’argent, qui met en lumière l’autre nature de la marchandise, sa valeur d’échange. Il faut bien, en effet, pour que la transaction puisse se réaliser, que les deux marchandises aient quelque chose en commun qui permet de quantifier leur valeur respective, même si elles sont d’un aspect totalement différent et sont destinées à des usages totalement différents. Cette valeur d’échange, commune aux deux marchandises, c’est la quantité de travail moyenne socialement nécessaire dans des conditions historiques, sociales, techniques déterminées pour les produire. Quant à l’argent, pour fonctionner comme équivalent général de la valeur d’échange des marchandises, il doit lui aussi avoir une valeur d’échange, donc être le produit d’un temps de travail suffisamment important pour qu’il puisse être matérialisé dans une petite quantité de matière aisément transportable. Cette incarnation de la valeur prend d’abord la forme de pièces d’or ou d’argent.

A cette étape de l’analyse, la valeur d’usage de M 1 reste le point de départ et la valeur d’usage de M 2 reste le point d’arrivée : je vends des carottes pour acheter une tunique en peau de lapin.

Mais cela permet de comprendre que A, l’argent, puisse peu à peu s’accumuler pour permettre enfin la constitution d’un mode de production différent des antérieurs, le capitalisme, dans lequel l’argent devient un capital, c’est-à-dire qu’il s’investit. Dès lors A est le point de départ et le point d’arrivée du cycle de production désormais :

C’est la valeur qui devient cette fois déterminante dans le processus de production, et non plus la valeur d’usage. Bien entendu, pour que l’opération A M A’ ne soit pas vaine, il faut que le A’ d’arrivée soit plus grand que le A de départ. Comme l’explique Marx dans Le Capital livre 1 :

La forme complète de ce mouvement est donc A – M – A’, avec A’ = A + ΔA, c’est-à-dire égale à la somme primitivement avancée plus un excédent. Cet excédent, je l’appelle plus-value (en anglais surplus value). Non seulement donc la valeur avancée se conserve dans la circulation, mais elle y change encore sa grandeur, y ajoute un plus, se fait valoir davantage, et c’est ce moment qui la transforme en capital.

La plus-value est donc le surtravail non payé par le capitaliste, mais je ne m’étends pas là-dessus, l’important ici, c’est ce renversement entre valeur d’usage et valeur d’échange. Dans le capitalisme évidemment la production d’une marchandise obéit quand même un minimum à l’exigence d’avoir une valeur d’usage. Vous pouvez toujours essayez de monter une usine pour fabriquer des roues carrées, ça m’étonnerait que vous fassiez fortune, même en exploitant férocement les ouvriers… Mais la finalité de la production, c’est A’ supérieur à A et non plus l’utilité, la valeur d’usage, et a fortiori l’utilité d’un point de vue social puisque la finalité c’est le grossissement d’un capital privé. Il faut même d’ailleurs que ce qu’il reste de la valeur d’usage dans ce processus dure le moins longtemps possible pour être renouvelée le plus souvent et le plus vite possible. Et comment va-t-il grossir, ce capital ? Certes en essayant d’exploiter la force de travail au maximum, soit en payant la valeur de la force de travail le moins possible, mais c’est difficile car les ouvriers ont la fâcheuse tendance à vouloir résister à l’exploitation, soit surtout en augmentant sa productivité, donc une part de la production provenant d’un travail non payé. Ce qui implique la production sans cesse élargie, grâce aux machines de plus en plus performantes, grâce à l’énergie pour les faire tourner, élargir la production aussi bien en augmentant la quantité qu’en accélérant la rapidité du cycle de production, la rotation du capital. Nous sommes ici au « cœur du réacteur » du mode de production capitaliste. C’est pourquoi la surconsommation que dénonce les écologistes, n’est pas due à l’avidité boulimique des consommateurs, d’ailleurs pour eux souvent indifférenciés socialement, c’est d’abord et en réalité la surproduction inhérente au fonctionnement même du capitalisme, surproduction qui n’est en rien déterminée par une quelconque utilité sociale, mais par l’obligation pour chaque capitaliste d’accroitre son capital s’il ne veut pas être mangé par son concurrent, s’il veut s’approprier une part de la plus-value produite par ses concurrents moins performants. Cela entraine également tous les artifices possibles du capitaliste pour vendre sa marchandise, c’est-à-dire réaliser effectivement sa plus-value, en persuadant le consommateur de son absolue nécessité. Songez aux milliards de dépenses de publicité, dont les revenus mondiaux des Google ou Facebook donnent une petite idée…Le gaspillage, la gabegie, l’anarchie de la production, les crises de surproduction, etc. tout vient de là. Marx résume :

le capital en tant qu’il représente la forme universelle de la richesse – l’argent – est la tendance sans borne et sans mesure de dépasser sa propre limite. Sinon il cesserait d’être capital, l’argent en tant qu’il se produit lui-même

Ce système capitaliste façonne et plie tous les secteurs de la société à son impératif absolu qui est l’accroissement du capital, notamment l’agriculture. Voici ce que dit Marx dans La conclusion du chapitre XV du livre I du Capital :

la production capitaliste ne développe donc la technique et la combinaison du procès de production sociale qu’en épuisant les deux sources d’où jaillit toute richesse, la terre et le travailleur.

Ce qui fait que Marx peut conclure sur ce thème dans une lettre à Engels le 25 mars 1868 :

Dans l’histoire des modes de production, aucune classe n’a exploité, n’a détruit le cadre de vie de la majorité de l’humanité aussi brutalement que la bourgeoisie.

En 1868 !

Les écologistes sont bien loin d’une telle analyse. Soit ils ne connaissent pas l’analyse de Marx et de Engels, soit ils veulent l’ignorer, tout simplement parce que leur objectif n’est pas d’en finir avec le capitalisme. mais de l’aménager, avec des solutions qui relèvent effectivement la plupart du temps de la même absurdité que les trous du sapeur Camember. Nous allons le voir par exemple sur la question de l’énergie.

La question clé de l’énergie

Le capitalisme « détruit le cadre de vie de la majorité de l’humanité » comme le dit Marx d’autant plus facilement que toutes les énergies primaires dont il a besoin sont aisément accessibles ! D’ailleurs JB Say en 1803, un des pères des économistes libéraux comme on dirait aujourd’hui déclarait :

Les ressources naturelles sont inépuisables car sans cela nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Ne pouvant ni être multipliées, ni épuisées, elles ne sont pas l’objet des sciences économiques.

Pour améliorer la productivité du travail, le capitalisme, plus encore que les autres modes de production, a besoin des machines. Et qu’est-ce qu’une machine ? C’est un convertisseur d’énergie, bien plus efficace que la seule force humaine. Marx explique dans le chapitre premier du livre I du Capital :

L’homme ne peut pas procéder autrement que la nature elle-même, c’est-à-dire il ne fait que changer la forme des matières.

Il énonce ici, sans doute sans s’en douter, une loi fondamentale de la thermodynamique sur la conservation de l’énergie dans un système isolé, en l’occurrence la Terre. L’homme ne peut rien faire d’autre que d’extraire de l’énergie qui se trouve déjà là et de la convertir ou la transformer. Toute l’énergie que nous utilisons, nous devons la trouver dans l’environnement, ce qu’on appelle l’énergie primaire. Évidemment, plus elle est facilement disponible plus elle est exploitée. L’hydrogène, par exemple, n’est pas disponible en l’état, mais doit être produit en cassant des molécules où il est associé, l’eau, ce qui est très consommateur d’énergie.

L’énergie est une grandeur physique qui permet de mesurer un changement d’état dans un système. Les machines utilisent l’énergie pour modifier l’état d’un système, par exemple un frigo utilise de l’énergie pour refroidir, une voiture utilise de l’énergie pour assurer un déplacement à une certaine vitesse, une presse ou un bulldozer pour modifier des matériaux, etc. Utiliser de l’énergie, ce n’est rien d’autre que transformer le monde qui nous entoure et transformer le monde suppose de l’énergie.

Depuis son apparition sur Terre, l’homme est en transition énergétique : d’abord il utilise son énergie corporelle, puis il utilise également le feu. Dans l’Antiquité, toutes les énergies renouvelables ont été utilisées, le bois, l’eau, le soleil, le vent, la traction animale. De plus le pétrole était déjà connu des Sumériens 3000 ans avant JC, le charbon utilisé par les chinois au moins 1000 ans avant JC.

Il y a donc d’abord l’énergie primaire fournie par la nourriture et par le soleil, le convertisseur étant l’homme, sa digestion etc. Il en sort de la chaleur et une puissance de travail. Puis il y a eu la domestication d’autres convertisseurs énergies, renouvelables, comme les animaux, puis les esclaves, et l’utilisation des premières machines comme convertisseurs d’énergie renouvelable comme les moulins à eau et à vent. Il utilise le bois comme énergie qui est renouvelable jusqu’à un certain point. Un monde avec 100 % énergies renouvelables a bien existé, jusqu’à il y a 300 ans environ, avec à ce moment-là 700 millions d’habitants sur Terre, 30 à 40 ans d’espérance de vie, ¾ de la population aux champs…

Il y a deux siècles environ, on a commencé à inventer de nouvelles machines convertisseurs d’énergie qui ont utilisé, non plus des énergies renouvelables, mais des énergies fossiles. Pourquoi ? Les caractéristiques physiques des énergies fossiles, à la fois en puissance et en possibilité de stockage pour un usage continu, sont très supérieures aux caractéristiques physique des énergies renouvelables si bien qu’elles ont été délaissées au profit des énergies fossiles dans l’essor du capitalisme.

Quelques exemples pour montrer la puissance de ces énergies fossiles et de ces machines « nouveaux convertisseurs d’énergie » :

- Monter à pieds 2 000 m de dénivelé, ce qui prend environ 5 h en marchant bien = 0,5 kwh en énergie mécanique restituée.

- Excaver 6 m3 à la pelle = 0.05 kwh en énergie mécanique restituée.

- Brûler 1 litre d’essence dégage 10 kwh d’énergie thermique et restitue selon la performance du moteur employé de 2 à 4 kwh d’énergie mécanique. Donc l’énergie mécanique restituée par un moteur brûlant 1 litre d’essence équivaut à un travail journalier de 10 h de 2 à 4 hommes utilisant la force de leurs jambes, et encore ils ne feraient pas ça tous les jours…

- Un tracteur fournit la puissance de 600 paires de jambes, un engin de chantier de 10 000 paires de bras, un laminoir de 10 millions de paires de bras.

On comprend tout de suite que l’utilisation de ces énergies fossiles associée aux machines a permis au capitalisme de multiplier de manière gigantesque l’exploitation de la force de travail. Mais on comprend aussi que, débarrassées du capitalisme, une énergie abondante et des machines efficaces, pour autant qu’elles soient produites, utilisées et contrôlées par les producteurs eux-mêmes dans le but d’améliorer les conditions de vie de l’humanité, ce qui inclut toutes les questions écologiques, sont des facteurs décisifs de la libération de l’homme. A l’inverse, une énergie disponible réduite, peu de machines, impliquent nécessairement le retour aux travaux physiques pénibles, aux journées de travail interminables et à l’emprise de la lutte quotidienne pour survivre pour la plus grande majorité de la population. Mais est-il possible d’avoir une énergie abondante et propre, qui ne dégage ni résidus ni gaz à effet de serre ?

L’énergie primaire qu’on trouve dans la nature est transformée en énergie finale pour différents usage. Cette énergie finale est inférieure à l’énergie primaire, compte tenu des dépenses d’énergie pour la produire, puis encore des pertes de rendement pour aboutir à l’énergie utile. Par exemple si on produit de l’électricité avec une machine de Carnot (chauffage de l’eau, production de vapeur d’eau entrainant une turbine) le rendement est au mieux de 45 % ! En revanche, le rendement est de 95 % sur une bonne éolienne ou sur une turbine hydroélectrique.

Quand on extrait du pétrole comme énergie primaire, on en perd de 5 % à 35 % dans l’énergie récupérée car on utilise de l’énergie pour l’extraction, puis sa transformation en essence entraine une perte d’environ 15 % puis son utilisation dans un moteur de voiture occasionne une perte entre 60 et 80 %. L’optimisation de la chaine n’est pas si facile… Dans le monde le passage de l’énergie primaire à énergie finale fait perdre en moyenne 40 %. On peut même observer que la quantité d’énergie nécessaire à « produire » de l’énergie augmente à mesure que les ressources déclinent. Il y a 100 ans il fallait un baril de pétrole pour produire 100 barils, aujourd’hui il en faut jusqu’à 35 barils dans certains gisements.

Choisir une énergie, c’est choisir un type de transformation avec toujours des contreparties. Une énergie « propre » signifie le plus souvent qu’elle est si peu développée que ses inconvénients sont négligeables. Il faut donc arbitrer entre les inconvénients.

Un des éléments du choix est la sécurité : pour 1 000 TW (1 million de gigawatts), le charbon cause 100 000 morts, le pétrole 36 000 morts, les biocarburants 24 000, les panneaux solaires 440, les éoliennes 150, le nucléaire 90 en comptant Tchernobyl et Fukushima, 0,1 sans (voir James Conca, « How deadly id your kilowatt ? », Forbes, 10 juin 2012).

Examinons les différentes possibilités de production d’énergie qui existent, avec leur rejet respectif de CO2, en intégrant la construction et la maintenance et le recyclage des dispositifs. Les émissions de CO2 par type d’énergie pour la France, selon le Bilan GES de l’Ademe, méthode dite « saisonnalisée par usage », sont de :

| Combustible | Emission de CO2 |

|---|---|

| Centrale à nucléaire | 6 gCO2e/kWh (France)* |

| Eolien (en mer) | 9 gCO2e/kWh |

| Eolien (en terre) | 10 gCO2e/kWh |

| Hydroélectrique | 10 gCO2e/kWh |

| Biomasse (déchets de bois avec turbine à vapeur) | 32 gCO2e/kWh |

| Géothermie | 38 gCO2e/kWh |

| Solaire | 50 gCO2e/kWh |

| Gaz naturel | 443 gCO2e/kWh |

| Pile à combustible | 664 gCO2e/kWh |

| Centrale fioul-vapeur | 730 gCO2e/kWh |

| Pétrole lourd | 778 gCO2e/kWh |

| Centrale à charbon | 1 058 gCO2e/kWh |

Encore ces chiffres sont-ils très différents selon les sources. Par exemple, Jean-Marc Jancovici qui est parmi les rares écologistes à défendre le nucléaire civil, indique pour le kWh d’origine nucléaire en France une émission de CO2 de 12 gr et non pas 6 gr comme l’indique l’Ademe, et une émission de l’ordre de 30 à 80 gr de CO2 par kWh pour un panneau solaire sans stockage, mais avec un stockage sur batterie, entre 100 et 250 gr de CO2 par kWh. La difficulté pour quantifier avec exactitude provient entre autres des différentes énergies utilisées selon les pays qui produisent panneaux ou batteries. Par exemple, la Chine qui fabrique la moitié des panneaux solaires dans le monde, utilise encore beaucoup le charbon, très émetteur de CO2.

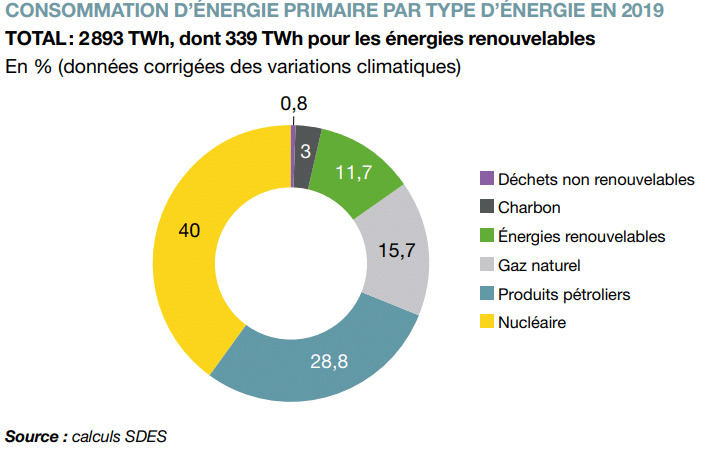

Voici pour la France la répartition de la consommation entre les différentes sources d’énergie primaires en 2019.

L’énergie nucléaire est-elle à jeter aux orties ?

Il existe deux façons de faire de l’énergie nucléaire, la fission, où on casse un gros noyau et ça libère de l’énergie, et la fusion, où au contraire on fusionne deux noyaux, ce qui libère aussi de l’énergie. Dans les deux cas, le ou les noyaux obtenus sont plus légers que ceux utilisés avant la réaction et la différence, c’est de l’énergie, selon la formule célèbre d’Einstein, E=MC2, c’est-à-dire une quantité d’énergie phénoménale par unité de masse. Ce type d’énergie nucléaire est un million de fois plus efficace que l’énergie chimique consistant à brûler un combustible…

Techniquement, deux voies s’offraient : celle de la fission du thorium et celle de l’uranium. Bien que le thorium fût disponible en grande quantité, que la fission du thorium fût plus sûre, que ses déchets fussent moins dangereux, les États bourgeois firent le choix contraire aux intérêts de l’humanité pour des raisons militaires.

La puissance habituelle d’un réacteur nucléaire est de 0,5 à 1 gigawatt, soit, pour 1 giga, de 6 à 8 térawattheures (TW) dans l’année. La production annuelle d’électricité en France est d’environ 550 TW, dont 70 % est assurée par le nucléaire. Les progrès faits dans le domaine des réacteurs aboutissent aujourd’hui à pouvoir utiliser la totalité de l’uranium disponible dans la nature et pas seulement l’uranium 235 comme les premiers réacteurs, ce qui pose beaucoup moins de problème d’approvisionnement. De plus les réacteurs de quatrième génération laissent beaucoup moins de résidus radioactifs à l’issue du cycle. La puissance de l’énergie nucléaire et son très faible rejet de CO2, qui provient uniquement de la construction et de la maintenance des centrales, en font la seule énergie actuellement disponible qui puisse assurer, sans restrictions massives, les objectifs de réduction des rejets de CO2. Mais la sécurité des installations et le traitement des déchets radioactifs sont les contreparties indispensables de la production de cette énergie. Ici, on pourrait dire aussi que l’énergie nucléaire est une affaire trop sérieuse pour la confier aux capitalistes !

Car le capitalisme ne s’embarrasse guère de ces questions. En France, le nucléaire a été développé non pas pour produire une énergie décarbonée, mais pour assurer l’indépendance énergétique du capitalisme français, en mobilisant l’argent public. Aujourd’hui, la maintenance des installations est sous-traitée, les rénovations pour faire face au vieillissement sont à minima, les compétences ne sont pas entretenues, c’est la politique du chien crevé au fil de l’eau. Le gouvernement a décidé de fermer 14 réacteurs nucléaires sur les 58 actuels avant 2035, dont deux déjà à Fessenheim, a renoncé à la construction de nouveaux réacteurs, a décidé l’arrêt des recherches sur les réacteurs à neutrons rapides de quatrième génération. L’accumulation des défauts constatés dans la construction de l’EPR de Flamanville, les retards, révèlent l’incapacité du capitalisme français à mener désormais rationnellement un projet de cet ordre.

L’électricité produite à partir du nucléaire est pour partie bradée à des opérateurs privés qui la revendent ensuite aux particuliers. EDF est menacée par un nouveau plan de dislocation, le projet Hercule. Les écologistes qui militent pour la sortie du nucléaire ont une responsabilité particulière sur cette question. La solution ne serait pas, pour la plupart d’entre eux, dans la remise à niveau des centrales d’une part et la nouvelle génération de réacteurs nucléaires d’autre part, mais dans la fermeture des réacteurs et le développement des EnR. Pourtant, pour produire une énergie abondante et décarbonée, il faudrait une croissance du nucléaire de plus de 5 % par an. Dans le rapport du GIEC 1.5, tous les scénarios pour limiter le réchauffement à 1,5° prévoient un développement du nucléaire multiplié par 2 à 6, avec parallèlement le développement des EnR et des économies d’énergie.

Mais la majorité des écologistes veulent en finir le plus vite possible avec le nucléaire. Ils comptent sur les énergies renouvelables, mais celles-ci ne pourront pas prendre totalement le relais, loin de là, et émettront plus de CO2 que le nucléaire. Un article du Monde du 5 mars 2021 a d’ailleurs pour sous-titre : « La politique énergétique actuelle de remplacement du nucléaire par les énergies renouvelables ne conduira qu’à une augmentation de nos émissions de gaz à effet de serre, alertent les scientifiques ».

Leur aversion du nucléaire les conduits même à exiger l’arrêt des recherches en cours autour du projet ITER sur la maitrise de la fusion d’un plasma issu de l’hydrogène à très haute température, 150 millions de degrés, et à très haute pression, reproduisant l’énergie qui alimente les étoiles. Les écologistes jugent en effet ce projet, qui est estimé à 18 milliards d’euros, beaucoup trop cher. Pourtant, c’est un des rares domaines où existe une réelle coopération scientifique internationale de premier ordre. Il faudrait au contraire tout faire pour que ces recherches aboutissent, malgré les contradictions entre les différents impérialismes et les difficultés de financement, car l’enjeu est considérable. Si ce projet aboutit, la fusion d’1 gramme d’hydrogène libérera autant d’énergie que 8 tonnes de pétrole, sans CO2, sans problème d’approvisionnement, quasiment sans aucun risque nucléaire et sans résidus radioactifs. Ce pourrait être une avancée scientifique fantastique pour l’humanité, mais les écologistes préfèrent lui tourner le dos pour vendre le tout énergies renouvelables (EnR).

Les EnR suffiront-elles ?

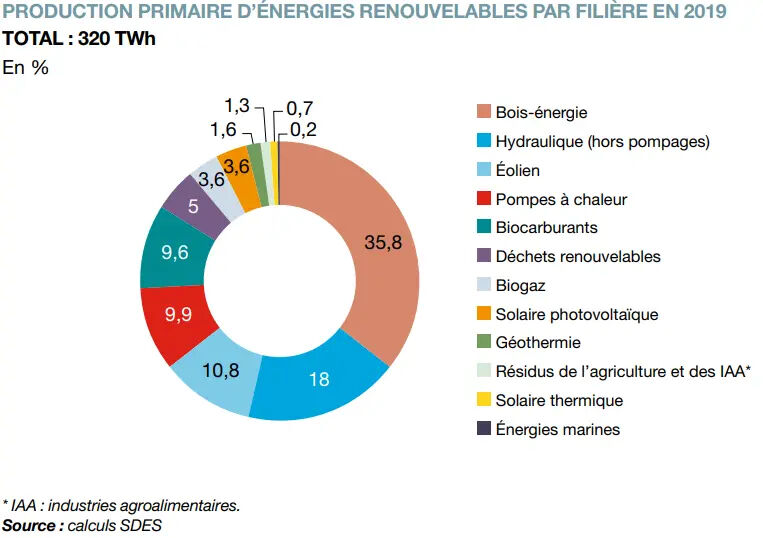

Voici la répartition entre les différentes sources d’énergies renouvelables en France :

Les énergies renouvelables, ce sont la biomasse, le vent, l’eau, le soleil, la géothermie de surface ou profonde. On l’a vu, les EnR ne sont pas totalement neutres en émission de CO2, mais au moins ont-elles l’avantage de ne pas dégager de résidus radioactifs ni de risquer une catastrophe du type Fukushima. Donc, pourquoi pas ?

- La biomasse utilise le bois, mais concerne aussi la fabrication de biogaz ou de biocarburant à partir d’une production agricole ou de déchets de l’agriculture et de l’élevage. L’utilisation du bois à grande échelle pose des problèmes. Elle implique la régénération des forêts, en respectant la diversité des essences d’arbres exploités, et émet en brûlant du CO2 et diverses particules fines. Le rendement énergétique du bois est assez faible, car sa température de combustion est basse. En revanche, la fabrication de biogaz à partir des déjections de l’élevage ne pose pas de problème particulier, mais reste encore anecdotique pour le moment. Quant au biocarburant, c’est l’exemple même d’une fausse bonne idée car le rendement est mauvais : si on utilisait la totalité de la surface de la France, 55 millions d’hectares, pour faire du biocarburant, à raison d’une TEP par hectare, on obtiendrait donc 55 millions de TEP alors qu’on en consomme aujourd’hui environ 75 millions. De plus, le biocarburant implique la monoculture intensive et une quantité d’énergie nécessaire à sa production plus ou moins importante selon les techniques employées.

- Les principaux sites pour utiliser l’énergie hydraulique ont été déjà exploités, les nouvelles installations récentes comme le barrage des trois Gorges en Chine ou à venir sur le cours supérieur du Nil par exemple, pose de graves problèmes environnementaux et de gestion de l’eau. En revanche l’équipement des fleuves par des micro-turbines reste possible, mais pour des puissances unitaires relativement faible.

- La géothermie est possible dans les zones volcaniques ou anciennement volcanique, elle fait merveille en Islande par exemple, mais reste donc localisée. Ailleurs, le pompage des eaux à grande profondeur pour utiliser la chaleur pose d’importants problèmes de remontée d’eau très corrosive, de stabilité géologique, de risques de pollution des nappes phréatiques…

- L’énergie éolienne et l’énergie solaire sont les deux énergies renouvelables qui connaissent le plus fort développement aujourd’hui. Mais contrairement à ce que les écologistes et les capitalistes qui œuvrent dans ces filières nous vendent, ces technologies sont loin d’être la panacée. La fabrication des installations implique bien sûr une émission de CO2, mais aussi l’utilisation de terres et métaux rares, leur implantation est vite invasive dans le paysage, le rendement est, pour les éoliennes terrestres comme pour les panneaux solaires, assez faible, au moins sous nos latitudes. Une éolienne terrestre en France ne tourne en moyenne que 25 % du temps, contre 40 % pour une éolienne off-shore, plus efficace car bénéficiant de vents plus réguliers et plus puissants, mais beaucoup plus coûteuse en installation et maintenance. Le rendement en France d’un panneau solaire de 1 m2 est de 75 à 150 kWh par an, ce qui reste faible, à moins de compenser en utilisant des surfaces considérables.

L’intermittence : la limite de l’éolien et du solaire

Même si le rendement n’est pas toujours au rendez-vous, les EnR, et donc le solaire et l’éolien, ça marche. L’éolien a fourni 14,5 % de l’électricité consommée en Europe en 2019. Mais le plus problématique de ces deux énergies renouvelables n’est pas le rendement, mais réside tout simplement dans le fait que pour que ça marche, il faut suffisamment de vent(un minimum de 15 km/h et un maximum de 90 km/h) ou de soleil. Ces énergies ne sont donc pas pilotables, c’est-à-dire utilisables et modulables selon les besoins, mais disponibles seulement quand les conditions climatiques sont réunies. À moins que l’énergie qu’elles produisent puisse être stockée, auquel cas leur bilan carbone s’envole. Sinon, elles viennent obligatoirement se surajouter aux installations existantes. En 2017, la puissance installée en éolienne en Europe était de 170 Gigawatts, la production journalière a atteint au maximum 90 Gigawatts, mais au minimum 10 Gigawatts, avec sur une année des variations journalières en dents de scie très prononcées. Ce qui signifie que la production de base utilisable en continu par les éoliennes, sur laquelle on peut compter de manière sûre, n’a été que de 10 gigawatts seulement.

Donc quand les conditions sont réunies pour les énergies renouvelables, on baisse la production des centrales pilotables, nucléaire, gaz, charbon, pétrole, biomasse, et on la remonte quand ces conditions sont absentes ou moins favorables. Mais pratiquement tout le potentiel installé des énergies pilotables doit être conservé et maintenu en état de marche pour faire face à tous coups aux besoins énergétiques. La Californie, où le solaire et l’éolien représentent 30 % de la production d’électricité s’est brutalement retrouvée dans le noir le 14 aout 2020 : la chaleur dépassait 40° et les climatiseurs étaient largement sollicités, mais il n’y avait ni vent ni soleil. Les centrales à gaz n’ont pas suffi à fournir la puissance demandée et il y a quatre jours de coupures tournantes d’électricité. Si la production de ces énergies pilotables est assurée par la combustion d’énergies fossiles, charbon, gaz ou pétrole, on économise effectivement des rejets de CO2 quand les énergies renouvelables fonctionnent et prennent le relais, c’est toujours ça de pris. Mais pourquoi alors en Allemagne, les écologistes ont-ils imposé la sortie du nucléaire et contraint le pays à brûler en masse de la lignite dans des centrales à charbon, qui sera remplacée demain par du gaz, certes moins émetteur de CO2 que le charbon, mais tout de même ? L’absurdité des trous du sapeur Camember…

Et les limites du stockage de l’énergie qu’ils produisent

Évidemment, l’absence de pilotage des énergies solaire et éolienne qui est une difficulté majeure pourrait être résolue en stockant l’énergie produite. Comment ? Par exemple en installant des batteries de très forte capacité, encore à venir, mais les fabriquer et les recycler sera alors néfaste à l’environnement. On pourrait aussi fabriquer de l’hydrogène à partir de l’énergie produite par les renouvelables et donc disposer ensuite de cette énergie « verte » stockée. Mais cela implique d’autres installations industrielles complémentaires, avec un rendement de 60 à 75 % en utilisant l’hydrolyse. Ou bien encore utiliser des barrages en circuit fermé, avec des pompes de relevage de l’eau mues par l’énergie produite à partir des renouvelables. Mais il faut alors créer de nouvelles retenues d’eau. Il existe aussi pour une centrale solaire la possibilité de chauffer un bain de sodium qui conserve la chaleur et permet ainsi de s’affranchir ou au moins de réduire la dépendance jour/nuit ou soleil/passages nuageux. La liste de toutes ces technologies complémentaires plus ou moins efficaces n’est pas exhaustive ici.

Les limites des énergies renouvelables les condamnent-elles ? Certainement pas, mais il convient d’une part de ne pas dissimuler les contreparties de leur emploi afin d’arbitrer le plus rationnellement possible entre les inconvénients et les rendements des différents type d’énergie et d’autre part de tenir compte que l’urgence climatique se joue en grande partie dans les vingt à trente ans à venir. Le gouvernement français s’est engagé à augmenter la part des EnR en 2030 à 40 % de la production d’électricité, contre 20 à 25 % aujourd’hui. Mais l’Agence de l’Environnement et pour la Maitrise de l’Energie (Ademe) a montré que, même avec une baisse de 45% de la consommation totale d’énergie en France ( on ne dit pas comment…) et une électricité produite à 90% par des EnR, on passerait de 430 millions de tonnes de CO2 en 2020 à 150 millions de tonnes en 2050, ce qui n’assure toujours pas la neutralité carbone pourtant annoncée urbi et orbi. Enfin, les EnR fournissent un apport intermittent et non pilotable d’électricité qui peut, lorsque les conditions sont favorables, et surtout si les EnR deviennent majoritaires, atteindre des puissances nominales fortes, et poser des problèmes aux réseaux existants, qui devront obligatoirement tous être recalibrés pour supporter la charge maximale éventuelle. En effet, c’est la mise en réseau de toutes les capacités de production d’énergie qui permet la souplesse et les économies d’échelle, au contraire de l’autonomie de chaque installation. Ainsi la puissance totale installée en France est actuellement de l’ordre de 130 GW alors que la puissance totale de tous les appareils est de l’ordre de 550 GW. Le réseau est donc un facteur d’économie en mutualisant. Prétendre comme beaucoup d’écologistes, qu’on peut tourner avec 100 % d’EnR en se passant du nucléaire, et cela même dès 2030 pour Mélenchon qui surenchérit, c’est du vent…

Pétrole, gaz et charbon

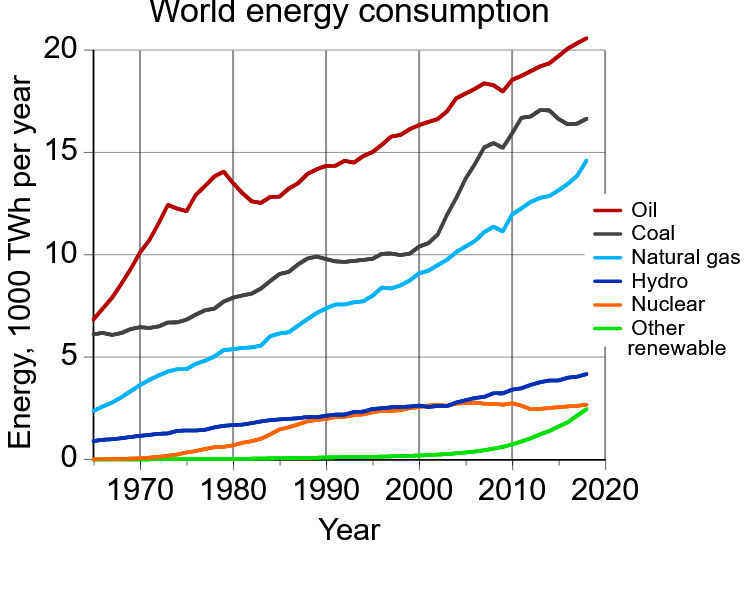

Le pétrole, gaz et charbon restent encore très massivement utilisés, avec toutes les conséquences dramatiques sur les émissions de CO2.

Outre les différents usages industriels et le chauffage, le charbon représente dans le monde encore environ 40% de l’énergie primaire utilisée pour produire de l’électricité. L’impérialisme chinois qui consomme la moitié du charbon mondial produit 57 % de son électricité avec des centrales à charbon, il a même augmenté sa production de charbon en 2020 et construit de nouvelles centrales ! L’Allemagne, qui produit encore 22 % de son électricité avec du charbon, ne devrait en sortir définitivement qu’en 2035/2038. En 2017, près de 30 % de l’électricité était produite aux Etats-Unis avec du charbon, qui est remplacé de plus en plus par le gaz de schiste. Dans un rapport du 28 décembre 2020, l’Agence internationale de l’énergie s’attend, d’ici à 2025, pour les deux plus gros utilisateurs mondiaux de charbon, à une augmentation en Inde et à une stabilisation en Chine. Les émissions de CO2 ont encore de beaux jours devant elles…S’agissant du pétrole, qui a connu une dégringolade en 2020 avec la rétraction de l’économie mondiale, l’Agence Internationale de l’Energie estime que la consommation mondiale devrait retrouver son niveau de 2019 d’ici à 2023, puis augmenter légèrement jusqu’en 2030.

Capitalisme et économies d’énergie

Les écologistes appellent donc parallèlement au développement des EnR et à la mise au rebut du nucléaire, aux économies d’énergie. Cela est bel et bon, mais la réduction de la consommation d’énergie, tout à fait souhaitable s’il s’agit d’éviter des gaspillages, reste entièrement soumise aux exigences du capital. Par exemple dans l’habitat, on sait faire aujourd’hui des habitations « 0 énergie », dite passives à condition qu’il existe la possibilité d’une bonne orientation solaire. Cependant ces progrès technologiques et architecturaux ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Il est certes indéniable que les travaux d’isolation, subventionnés en partie par l’argent public, ont tendance à se multiplier dans les pays les plus avancés. C’est même devenu une excellente affaire pour une branche du capitalisme. Mais ils sont très loin de couvrir l’ensemble des besoins. En France, environ 60 % de l’habitat date d’une époque où il n’existait pas, ou très peu, de normes réglementaires pour l’isolation des constructions. Depuis 2018, le gouvernement ponctionne 4,5 % des recettes de loyers des bailleurs sociaux, alors que ces sont les HLM qui souffrent le plus de la vétusté. Quant à l’immense majorité des habitants de la planète, cette question reste totalement dans les limbes.

La question des économies d’énergie est en réalité en contradiction avec le cœur de la production capitaliste, qui l’oriente ou l’interdit selon son intérêt. Un bon exemple est donné par les progrès faits dans l’automobile : les voitures consomment beaucoup moins qu’en 1950, quatre fois moins par cm3 de cylindrée, ou deux fois moins par kg de masse. Une 2CV de 1950 consommait 4,5 l aux 100 km pour 500 Kg, 375 cm3 de cylindrée, et une vitesse de 60 km/heure. Aujourd’hui une C3 fait 1 tonne, 150 km/heure au maximum, 1 400 cm3 de cylindrée et consomme 5,5 litres aux 100 km. On a donc augmenté les performances pour une consommation un peu supérieure, mais on aurait aussi bien pu construire des 2CV plus modernes pesant toujours 500 kg et roulant à 80 km pour une consommation de 2 litres… Du point de vue de l’utilité sociale, c’était tout à fait défendable, sauf que l’intérêt du capital n’était pas là, mais dans la production d’automobiles de plus en plus lourdes, plus puissantes, plus consommatrices et vendues plus chères.

Ou bien encore : la voiture électrique, appelée à remplacer le moteur thermique, n’émet certes pas de CO2 en roulant, mais pour le reste, n’a d’écologique que la publicité qu’on en fait. Batteries, terres rares, augmentation de la production électrique, multiplication des réseaux de connexion, tout cela est laissé dans l’ombre, comme toujours, par les capitalistes qui opèrent la restructuration du secteur automobile à marche forcée. Sans parler des plus pauvres qui risquent fort d’être pris en sandwich entre les interdictions ou restrictions de circulation avec des moteurs thermiques et l’impossibilité financière d’accéder à un véhicule électrique. On peut multiplier les exemples à l’envi : en Europe, 14 milliards de tonnes de marchandises sont transportées par camions chaque année, alors que le transport ferroviaire, beaucoup moins polluant, est laissé en jachère. D’ailleurs, là aussi, les écologistes n’en sont pas à une contradiction près, puisqu’ils militent par exemple contre l’ouverture du tunnel ferroviaire Lyon Turin alors que les vallées alpines s’asphyxient dans les gaz d’échappement des camions…

Le capitalisme et les déchets

Tant qu’il a pu, et tant qu’il le peut encore, le capitaliste a cyniquement ignoré le traitement des déchets, de la pollution industrielle, etc. soit en en faisant directement supporter les conséquences à la population sous formes de nuisances et de maladies, soit indirectement en polluant l’environnement. Tout en s’en préservant lui-même. Les exemples sont si nombreux qu’il est inutile d’en citer. Engels note déjà dans L’Anti-Dühring :

La ville de fabrique transforme toute eau en purin puant. Bien que la concentration urbaine soit une condition fondamentale à la production capitaliste, chaque capitaliste pris à part tend donc toujours à quitter les grandes villes que cette concentration a obligatoirement engendrées.

Il faut toutefois ajouter une dimension particulière de ces pollutions qui réside dans le caractère impérialiste des principales bourgeoisies qui, non seulement exploitent les ressources des pays qu’elles dominent en saccageant tout, non seulement y installent leurs industries les plus polluantes, mais déversent aussi chez eux tous les rebuts et déchets dont elles ne veulent pas supporter les coûts du recyclage. Le déchargement en Inde de millions d’ordinateurs usagés, ou de centaines d’épaves de bateaux qu’un sous-prolétariat miséreux s’échine à démonter et trier, est dans toutes les têtes. Un autre exemple frappant nous vient de Chine, elle-même impérialiste aujourd’hui, qui installe des panneaux solaires à tour de bras, ce qui peut paraitre vertueux pour diminuer l’importance du charbon, mais se retrouvera en 2050 avec 13 à 20 millions de tonnes de déchets issus des panneaux obsolètes. Or leur recyclage est onéreux, notamment pour traiter les métaux toxiques, brome, cadmium, plomb, et peu ou pas rentable d’un point de vue capitaliste. Mais l’impérialisme chinois envisage une « solution » : refourguer ces panneaux en fin de vie en Afrique ou au Proche-Orient !

La lutte contre la pollution est évidemment légitime, mais ne peut rester une affaire locale. Quand cependant la bourgeoise est contrainte de s’occuper un tant soit peu de la pollution qu’elle génère, elle en transfère simplement les coûts sur la population, ou l’exporte. Si une taxe carbone est mise en place sur les autoroutes pour les camions, les entreprises la répercuteront sur les consommateurs au final. Ou elle en fait même commerce : les quotas d’émissions de CO2, autrement dit les permis de polluer, délivrés aux entreprises polluantes font l’objet d’un marché lucratif entre celles qui en ont trop et celles qui en manquent car elles polluent au-delà de leurs droits initiaux ! Seule l’économie socialiste prendra en compte la rentabilité globale, sociale et non pas privée, de l’élimination des déchets.

L’agriculture, l’élevage, la pêche peuvent-elles encore nourrir l’humanité ?

Les écologistes dénoncent l’épuisement des sols, les ravages contre la biodiversité, l’épuisement des ressources halieutiques, etc. et produisent à l’appui nombre de travaux ou d’observations scientifiques qui ne laissent aucun doute sur la tendance générale. Ils fustigent également indistinctement l’emploi des OGM alors que la question est plus complexe, comme le montrent ces quelques extraits d’un rapport de l’OMS qui pointait dès 2005 les apports de cette technologie :

Riz à haute teneur en fer : La prévalence de la carence martiale est très élevée dans les régions du globe où le riz constitue la nourriture de base. Cela tient au fait que le riz est très pauvre en fer. On a constaté que les semences de riz transgénique contenant de la ferritine (protéine de transport du fer) de soja étaient deux fois plus riches en fer que les semences de la variété non transformée. Le riz a été transformé par l’insertion de trois gènes qui augmentent l’accumulation du fer dans les grains de riz et son absorption dans les voies digestives. (Lucca et al. 2002)

Amélioration de la teneur en protéines. Les chercheurs étudient également des méthodes visant à améliorer la teneur en protéines de légumes de base tels que le manioc, la banane plantain et la pomme de terre. Les essais en serre montrent que ces tubercules ont une teneur en protéines 35 à 45 % plus élevée et sont également plus riches en acides aminés essentiels.

Élimination des allergènes et des anti-nutriments. À l’état naturel, la racine de manioc présente une teneur élevée en cyanure. Comme c’est un aliment de base des populations africaines, celles-ci présentent un taux sanguin élevé de cyanure qui entraîne des effets nocifs. Le recours à la biotechnologie moderne pour réduire la concentration de cette substance toxique dans le manioc permettrait d’écourter la durée de préparation de cet aliment. L’insertion dans la pomme de terre d’un gène de l’invertase provenant d’une levure réduit la concentration naturelle d’un glycoalcaloïdetoxique. (Buchanan et al. 1997)

Stress environnemental. Conférer une tolérance aux facteurs de stress environnementaux par modification génétique est un domaine où la R & D en est à ses débuts. Des recherches intensives sont actuellement menées sur la résistance à la sécheresse et à la salinité. On estime que dans l’ensemble du monde, 20 % des terres agricoles et 40 % des terres irriguées souffrent de la salinité. La résistance à la salinité et à la sécheresse met en jeu de nombreux gènes dont les 9 interactions sont complexes. En raison du caractère multigénique de cette résistance, les techniques traditionnelles d’amélioration génétique ne sont guère parvenues à obtenir des variétés xéro- ethalotolérantes. Une tolérance au sel pourrait être conférée aux cultures sensibles par le transfert de gènes multiples qui interviennent dans une voie métabolique pertinente chez une plante halotolérante. On ignore dans combien de temps des plantes transgéniques de ce genre pourront être commercialisées.

Mais aussi ses risques :

Dans d’autres situations, on a étudié les problèmes suivants : conséquences potentiellement indésirables pour la biodiversité végétale, disparition de certaines plantes adventices au profit d’autres moins sensibles et apparition d’une résistance aux herbicides, diminution de la biomasse, effets nocifs sur la faune et la flore, notamment les arthropodes et les oiseaux, ou conséquences pour les pratiques culturales, par ex. le recours à l’assolement qui est une pratique importante sur le plan écologique. (Watkinson et al. 2000 ; Dale et al. 2002 ; Phipps and Park 2002 ; Hauge Madsen and Streibig 2003)

L’allogamie. Un croisement éloigné impliquant des transgènes a été signalé dans des champs plantés de végétaux génétiquement modifiés à usage commercial, notamment de colza et de betterave sucrière et on l’a également mis en évidence lors de disséminations expérimentales chez un certain nombre de plantes cultivées comme le riz et le maïs. Ces croisements éloignés pourraient entraîner un transfert involontaire de gènes comme les gènes de résistance aux herbicides à des cultures non visées ou à des mauvaises herbes et rendre plus difficile la lutte contre ces plantes indésirables. Ce type de croisement peut avoir des répercussions dans les zones où une culture génétiquement modifiée présente une distribution sympatrique et une période de floraison synchrone hautement compatible avec une plante adventice ou une espèce sauvage apparentée, comme on l’a mis en évidence dans le cas du riz. (Ellstrand 2001 ; Chen et al. 2004)

Ces observations sur les OGM, corroborées depuis par d’autres travaux scientifiques, ne devraient donc conduire ni à les vouer aux gémonies, ni à les approuver sans réserves. En revanche, ce qui est parfaitement exact, c’est que la totalité du marché mondial des OGM est détenu par quelques groupes, que ceux-ci, par le système des brevets, interdisent aux paysans de replanter d’une année sur l’autre une partie des récoltes, mais les contraignent à racheter les semences, qu’ils les rendent totalement dépendants des produits phytosanitaires qui les accompagnent, les poussent dans la monoculture intensive, etc. Mais reconnaitre cela, c’est parler du capitalisme et non des OGM en soi. Mais il y a chez certains écologistes ( pas tous) une vieille méfiance envers la science, et la croyance que seule la sélection naturelle serait bénéfique, à l’inverse des « manipulations » génétiques.

Les marxistes ont une toute autre approche. Déjà, sur l’impact du capitalisme sur l’agriculture, voilà ce que Marx écrivait dans Le Capital

Dans l’agriculture moderne, de même que dans l’industrie des villes, l’accroissement de productivité et le rendement supérieur du travail s’achètent au prix de la destruction et du tarissement de la force de travail. En outre, chaque progrès de l’agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l’art d’exploiter le travailleur, mais encore dans l’art de dépouiller le sol; chaque progrès dans l’art d’accroître sa fertilité pour un temps, un progrès dans la ruine de ses sources durables de fertilité. Plus un pays, les Etats-Unis du nord de l’Amérique, par exemple, se développe sur la base de la grande industrie, plus ce procès de destruction s’accomplit rapidement.

En toute fin des chapitres du livre III du Capital sur la rente foncière, il reprend le même thème :

La grande industrie et la grande agriculture exploitée industriellement agissent en commun. Si elles se différencient au début en ce que l’une gaspille et ruine davantage la force naturelle de l’homme et l’autre la force naturelle de la terre, elles se tendent la main plus tard, le système industriel appliqué à la terre venant à son tour exténuer la force de travail, et l’industrie et le commerce intervenant pour procurer à l’agriculture les moyens d’épuiser la terre.

L’emprise du capital sur l’agriculture décrite par Marx n’a fait que s’aggraver. Dans les pays impérialistes, l’économie de l’élevage intensif et de la monoculture domine, marquée par une fuite en avant qui prend la forme de baisses des rendements et de réponses à ces baisses par l’adjonction de forts intrants mécaniques et surtout chimiques, consistant, pour reprendre l’expression imagée d’une étude de la CNUCED, en une « utilisation de surfaces pour transformer du pétrole en nourriture ». Et dans les pays dominés par l’impérialisme, en Amérique latine ou en Asie du Sud-Est, la monoculture domine dans la continuité de l’ancienne économie de plantation coloniale. Donc, pour les marxistes, c’est bien le système capitaliste qui épuise la terre autant qu’il ruine des millions de paysans, et pas la croissance. Pour les marxistes, la science et la technologie appliquée à tous les domaines de l’agriculture, mises au service des producteurs et non des capitalistes, peut parfaitement assurer l’alimentation de milliards d’homme sans épuiser la planète. Comment ? Marx donne quelques pistes. Dans le livre I du Capital, il indique combien la coopération entre producteurs est supérieure à la propriété individuelle :