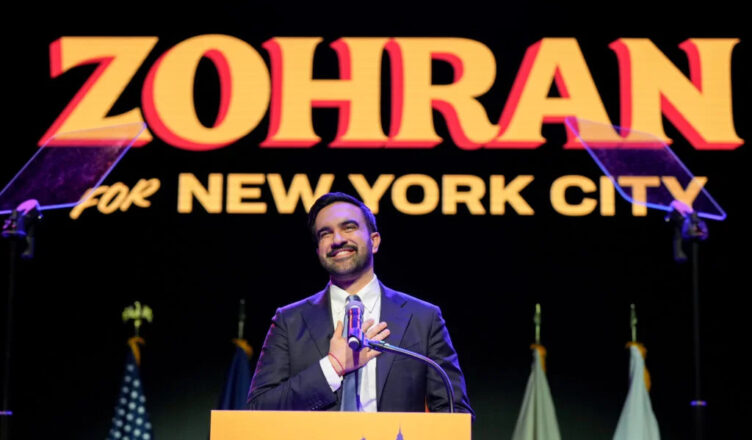

Pour de nombreux adversaires de la politique de Trump, pour les libéraux de gauche, les sociaux-démocrates ou les organisations centristes aux États-Unis et à l’échelle internationale, cela apparait comme un signe d’espoir. Le succès de Mamdani exprime une conscience de classe en développement, mais encore diffuse, dans un pays dépourvu de parti propre de la classe ouvrière. La majorité obtenue par celui que les Républicains, l’appareil démocrate et nombre de médias ont diabolisé comme le « Rouge » reflète une dynamique allant, de façon tendancielle, dans la bonne direction — une dynamique qu’il faut saisir pour construire une véritable résistance au système capitaliste.

Une ville au cœur des contradictions sociales

New York incarne comme peu d’autres métropoles la déchirure interne de la société américaine. Tandis que les profits des conglomérats financiers et immobiliers explosent, des millions de travailleuses et travailleurs doivent faire face à des salaires stagnants, à une précarité chronique et à des loyers qui poussent même les salarié·e·s moyens dans leurs retranchements. Cette polarisation sociale a constitué la base de l’ascension de Mamdani.

Sa campagne a articulé des revendications pour un gel des loyers, la gratuité des transports publics et un salaire minimum permettant de vivre, tout en dénonçant la domination du capital sur la vie quotidienne. Il ne s’agissait pas de l’habituel moralisme réformiste des candidat·e·s du Parti démocrate, mais d’un discours répondant à des besoins réels des salarié·e·s. Dans un système politique qui exclut systématiquement les intérêts de la classe ouvrière depuis des décennies, cela avait quelque chose de presque subversif. Rien d’étonnant à ce que le président ait lui-même brandi l’épouvantail du communisme, lançant son anathème contre le candidat vedette des démocrates dans sa ville natale. À cela s’ajoutèrent des menaces d’expulsion, sous prétexte qu’il serait entré illégalement dans le pays, et, pour couronner le tout, l’arsenal islamophobe agité en référence aux attentats du 11 septembre 2001.

Une victoire à l’intérieur des limites du système

Ce qui serait interprété en Europe comme un programme social-démocrate solide perd toutefois de son tranchant dès lors que l’ancrage politique du vainqueur (les Democratic Socialists of America, DSA) constitue un courant interne du Parti démocrate bourgeois. Mamdani s’est présenté, comme auparavant Alexandria Ocasio-Cortez ou Jamaal Bowman, dans le cadre du Parti démocrate, l’une des deux grandes formations de la bourgeoisie américaine. Le simple fait qu’un candidat social-démocrate ait pu obtenir une investiture dans ce parti traduit la pression venue d’en bas ; mais cela révèle en même temps la capacité du mécanisme démocrate à canaliser toute forme de protestation dans les voies parlementaires.

La victoire de Mamdani ne signifie en aucun cas une rupture avec l’establishment, mais une adaptation temporaire de celui-ci à un changement d’humeur. Les premières déclarations de son équipe laissaient déjà entendre que des institutions centrales de l’appareil administratif bourgeois —notamment la direction de la police— ne seraient pas remises en cause. De tels signaux visent à rassurer sur la stabilité, mais constituent politiquement un avertissement : ils montrent à quelle vitesse même des projets « progressistes » peuvent être enfermés dans la logique du système.

Expression, et non solution, de la contradiction de classe

Que Mamdani ait pu l’emporter démontre à quel point les tensions sociales sont profondes aux États-Unis. Les revendications de sa campagne correspondent à des intérêts de classe objectifs. Elles expriment l’expérience que le système en place ne fonctionne pas pour la majorité de la population laborieuse et de la jeunesse. Mais leurs intérêts de classe fondamentaux ne trouvent aucun débouché politique adéquat. L’élection ne remplace pas l’organisation durable ; elle n’est qu’un moment, non un processus.

Cela se reflète également dans le fait que Mamdani, malgré sa rhétorique socialiste, n’a pas obtenu une majorité dans tous les quartiers pauvres et majoritairement noirs. Beaucoup de ces électeurs sont restés loyaux à l’appareil démocrate, un indice du caractère encore très embryonnaire de la conscience de classe aux États-Unis, laquelle reste en grande partie recouverte par des loyautés ethniques et culturelles.

Entre réforme et révolution

Mamdani a présenté un programme réformiste qui, s’il devait réellement être appliqué, ne pourrait l’être que par une mobilisation venue d’en bas. Or cette mobilisation n’existe pas encore. La contradiction entre la situation réelle de classe et la forme politique dans laquelle elle s’exprime demeure. La victoire de Mamdani ouvre des possibilités, mais nourrit aussi de nouvelles illusions : l’idée qu’il serait possible d’humaniser le capitalisme sans briser le pouvoir du capital lui-même.

La classe ouvrière des États-Unis est hautement développée sur le plan économique, mais politiquement désorganisée. Ses luttes sont locales, sporadiques, et n’aboutissent à aucune expression politique indépendante. Tant que les candidat·e·s portant un programme plus ou moins critique du capitalisme restent dans le giron du Parti démocrate, leurs victoires seront toujours à la fois un progrès et un carcan — un pas en avant, attaché à un représentant de l’ordre bourgeois.

La nécessité d’un parti autonome

La leçon de la victoire de Mamdani n’est donc pas que l’on pourrait « reconquérir » le Parti démocrate (qui a toujours été un parti bourgeois et historiquement le parti des racistes du Sud), mais que la classe ouvrière a besoin de son propre instrument politique. Un parti travailliste aux États-Unis — non pas comme copie de la social-démocratie britannique, mais comme alliance révolutionnaire de syndicats combattifs, de comités d’usine et d’organisations de quartier — pourrait devenir l’outil permettant d’unifier les luttes dispersées. Il devrait reposer sur la conscience de classe et l’internationalisme, sur une ligne claire contre la guerre, sur le contrôle démocratique des moyens de production et l’expropriation des grands monopoles.

Un tel parti serait le seul à pouvoir instaurer l’indépendance politique nécessaire pour comprendre les réformes non comme des concessions accordées d’en haut, mais comme des conquêtes de la classe elle-même. Et il pourrait permettre d’aller au-delà des revendications immédiates, vers la lutte pour le pouvoir politique, pour l’instauration d’un pouvoir démocratique des conseils.

Un signal, non un tournant

La victoire de Zohran Mamdani est un évènement historique, non parce qu’elle ébranle le capitalisme, mais parce qu’elle rend visible la possibilité de reparler de socialisme aux États-Unis. Elle montre que le terrain est fertile pour une politique de classe, mais révèle en même temps que ce terrain n’est pas cultivé.

En ce sens, Mamdani est moins l’annonce d’une nouvelle ère que le reflet d’une période de transition : une époque où la crise du capitalisme ronge les anciennes formes politiques sans que la classe ouvrière ait encore créé les siennes. Le chemin vers cette perspective ne passe pas par des victoires électorales isolées, mais par la construction consciente d’un parti qui relie la lutte pour les revendications immédiates des salarié·e·s à la perspective de la révolution.