Une mutation accélérée par la crise sanitaire mondiale de 2020

Le télétravail est l’activité professionnelle exercée à distance des sites d’une entreprise, rendue possible par les outils de télécommunication. Il a longtemps été freiné.

- Les capitalistes craignaient l’affaiblissement de l’emprise hiérarchique garante de l’exploitation et un cout lié au matériel informatique ou aux outils de sécurité. Mais ils ont rapidement disposé de solutions informatiques pour contrôler à distance les horaires et l’exécution du travail des exploités. En outre, les manageurs multiplient les réunions caméras allumées pour s’assurer de l’implication des salariés. Dès lors, le télétravail permet aux employeurs de transférer des couts (locaux, électricité) à leurs salariés, d’augmenter la durée du travail et d’éclater le collectif de travail.

- Symétriquement, les salariés soupçonnaient le dynamitage des protections légales sur le temps de travail et bien des femmes redoutaient le renvoi au foyer. Mais le télétravail ouvrait aussi la possibilité d’éloigner l’habitat des locaux, de diminuer le temps et l’argent consacré aux déplacements et d’assouplir les horaires.

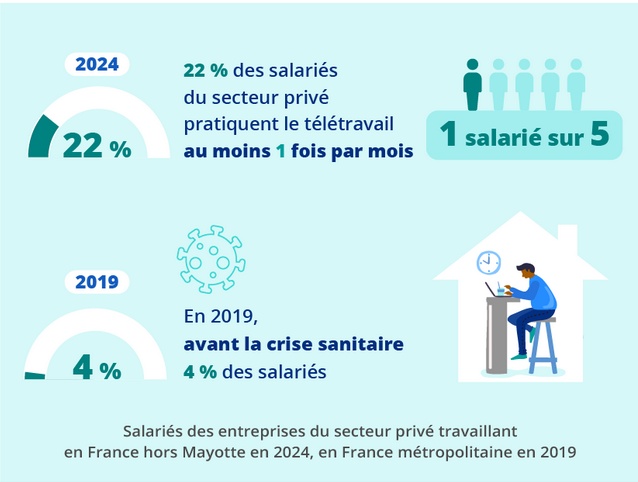

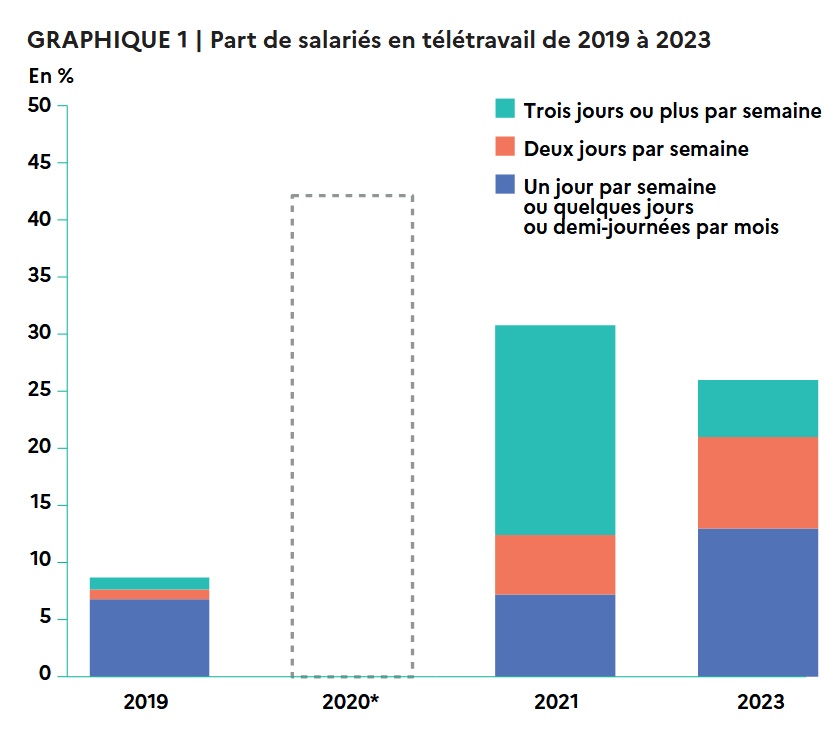

Croissant à partir de 1996, le télétravail a été accéléré par la pandémie de covid-19. De nombreux capitalistes dans le monde ont été contraints de mettre leurs exploités en télétravail à temps complet (« full remote ») pour continuer leur activité malgré les confinements. Après, les entreprises américaines du numérique et beaucoup d’entreprises de services à travers le monde ont annoncé que le télétravail illimité serait pérennisé.

Dans ces conditions, un certain nombre de salariés ont déménagé, ceux en « télétravail illimité » pouvant habiter où bon leur semble, ceux en « travail hybride » (une partie de la semaine en télétravail, une autre en présentiel) pouvant s’éloigner davantage de leur lieu de travail en acceptant d’allonger leur temps de trajet professionnel dont la fréquence diminue contre un logement moins cher ou un cadre plus agréable.

Le taux des loyers joue un rôle important. Comme il est très élevé à Londres, c’est aussi dans la métropole que le vieux système de marchandage ou le travail à domicile s’est maintenu le plus longtemps, et c’est là aussi qu’on y est revenu le plus tôt. (Karl Marx, Le Capital, 1867, I, ES poche, 1976, p. 652)

Une situation hétérogène

La plupart des activités manuelles sont, par nature, exclues. Certains métiers comme le transport de marchandises, le nettoyage de locaux, la maintenance des équipements, le soin aux personnes, le montage manufacturier, les chantiers… ne pouvant se faire de chez soi.

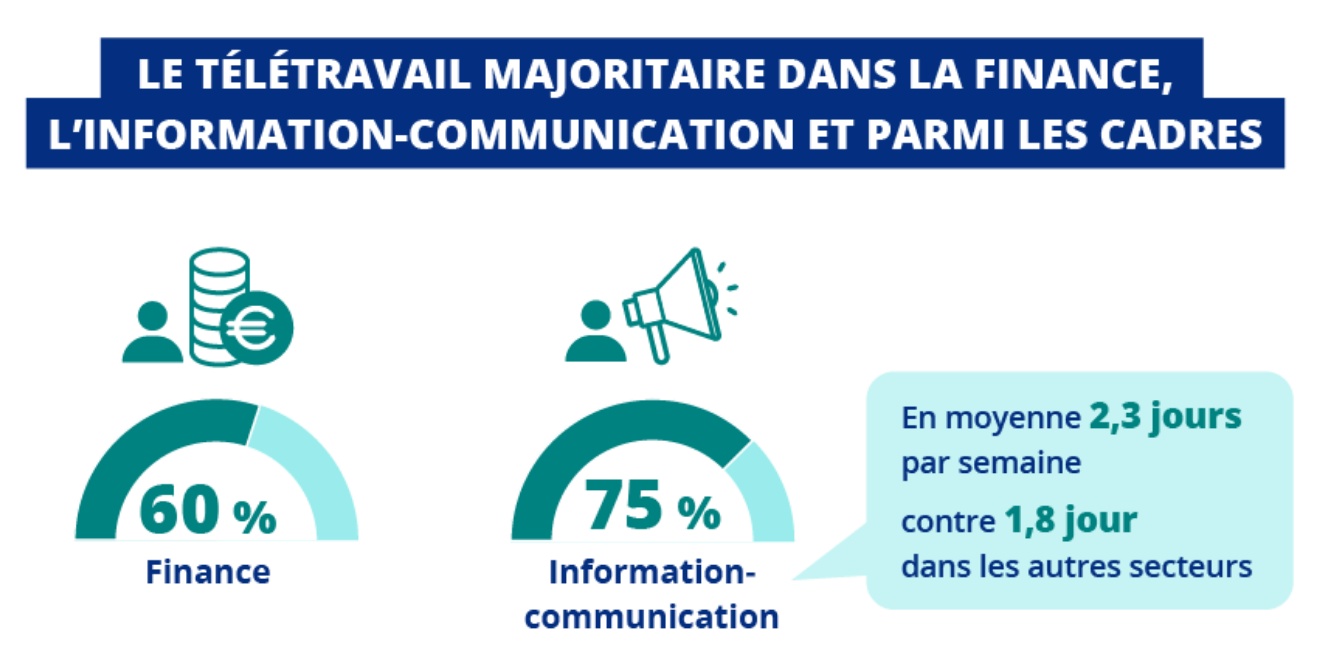

En France, 80 % de l’emploi des cadres est télétravaillable contre 21 % pour les employés et 1 % pour les ouvriers. Par conséquent, 63 % des premiers travaillent à distance contre respectivement 10 % et 0 %. Pour les salariés éligibles, le nombre moyen de jours de télétravail s’élevait à 2 par semaine en 2024.

Cette différenciation joue parfois au sein même de l’entreprise. Elle met parfois en difficulté l’activité syndicale. Par exemple, lorsque des salariés réclament des primes de télétravail pour compenser les dépenses d’électricité au domicile, les « présentiels » en sont forcément exclus.

Les femmes sont plus souvent concernées que les hommes (+6,4).

En outre, en brouillant la frontière entre espace privé et espace public, le télétravail peut contribuer à réactiver l’assignation prioritaire des femmes à la sphère domestique. (Natacha Ordioni, « Le développement du télétravail en Europe à la lumière de l’analyse marxiste », Syndicalisme et société, 2001, vol. 4, p. 117)

En France, 44 % des télétravailleurs désirent augmenter le temps de télétravail (DARES, Télétravail : évolution des pratiques et conditions de travail, 5 novembre 2024).

Le retour au présentiel comme moyen de licencier aux États-Unis

Mais, dans le capitalisme, la production est décidée par le capital et le travail doit s’y plier.

La masse des producteurs se trouvent face à face avec le caractère social de leur production, sous forme d’une autorité organisatrice sévère et d’un mécanisme social parfaitement hiérarchisé. (Karl Marx, Le Capital, 1863-1883, III, ES poche, 1976, p. 793)

Le télétravail étant au bon vouloir de l’entreprise, avec ou sans convention, un éloignement géographique par rapport à l’entreprise se traduit par une vulnérabilité des travailleurs concernés et un plus grand pouvoir de nuire du patronat.

Courant 2024, les géants américains de la Tech ont renversé la tendance. Sous prétexte de favoriser la collaboration, faciliter les échanges d’idées, renforcer la cohésion des équipes ou restaurer une culture d’entreprise, de nombreux télétravailleurs sont rappelés dans les locaux.

Amazon, Apple, Dell, Facebook, Google, X, Zoom mais aussi Blackrock, Disney, JP Morgan, tous contraignent leurs salarié(e)s à réintégrer l’entreprise. Microsoft de son côté fait du chantage à la productivité et assure que le télétravail ne sera pas réduit tant que les chiffres seront bons.

Les fonds d’investissement qui gèrent des placements dans le capital immobilier tiennent à ce que les loyers versés par les autres capitalistes pour des immeubles de bureaux ne baissent pas. Plus significativement, les employeurs qui cherchent à réduire leur propre effectif misent parfois sur les démissions de télétravailleurs dont les choix de vie ont rendu difficile le retour au bureau.

La mécanique est simple : en forçant un retour au bureau, les entreprises savent qu’elles vont pousser certains employés à quitter volontairement leur poste. Beaucoup de salariés, qui ont réorganisé leur vie autour du télétravail, voient cette obligation comme une contrainte inacceptable. Et le message passé laisse peu de place au doute : les collaborateurs ont le choix de revenir au bureau… ou de quitter l’entreprise. Un moyen subtil pour réduire les effectifs et ajuster les couts sans les stigmates d’un plan de licenciements. (Forbes, 26 novembre 2024)

Depuis, la tactique est étendue à d’autres secteurs. En 2025, Trump et Musk alors alliés ont usé de ce stratagème pour couper dans les effectifs du secteur public.

Des capitalistes européens au diapason

Ce mode de « dégraissage » est copié de l’autre côté de l’océan Atlantique. Le groupe capitaliste d’électricité espagnol Holaluz s’est séparé de 25 % de sa masse salariale par ce biais.

En 2024, l’entreprise, alors au bord de la faillite, avait reçu 22 millions d’euros de la part de la société d’investissement Icosium Investment pour se relancer. Visiblement pas suffisant pour la sauver, elle a alors décidé de supprimer le télétravail pour faire des économies. (Ouest France, 28 mars 2025)

Le capitalisme français avait commencé globalement à réduire le télétravail dès 2023. En 2025, menacé de stagnation, il tend à rogner les effectifs.

Ainsi, la méthode des groupes étasuniens est trop belle pour ne pas être imitée. Dans un contexte de crise du secteur du jeu vidéo, Ubisoft en difficulté a annoncé en septembre 2024 abolir le télétravail illimité et imposer 3 jours de présence par semaine. Le patron savait pertinemment que nombre de salariés démissionneraient. Il s’agit d’un plan de licenciement collectif déguisé qui contourne les contraintes qu’impose un « plan social ».

Un sondage mené par l’intersyndicale, auquel plus de la moitié des effectifs a répondu, révèle des chiffres alarmants : près de 200 collègues (25 % des effectifs de l’entreprise [pour Ubisoft Paris]) envisagent de quitter l’entreprise suite à l’application d’un retour en présentiel. (Syndicat des travailleur/euses du jeu vidéo, 9 décembre 2024)

Les travailleurs du secteur, soumis à un management sévère et harassés par les périodes intensives de travail qui précèdent les sorties de jeux (« crunch »), avaient évidemment sauté sur le télétravail pour échapper à la pression. Les capitalistes du domaine vidéoludique se sont fait une spécialité d’utiliser la passion des salariés pour accroitre l’exploitation. Les travailleurs ont entamé un mouvement de grèves ponctuelles contre la volonté d’Ubisoft de plafonner le télétravail à 60 %. En juillet certaines entités du groupe ont conclu des accords mais la colère n’est pas retombée.

En avril, c’est le constructeur automobile Stellantis qui réduit le télétravail de 4 à 3 jours par semaine pour ses salariés, une manière d’encaisser les difficultés qu’il traverse en utilisant l’effectif comme variable d’ajustement.

En juin dernier, la Société générale dénonce son propre accord sur le télétravail de janvier 2021 qui octroyait aux salariés 2 ou 3 jours de télétravail par semaine pour le limiter à 1 jour. À l’appel de l’intersyndicale CGT- CFDT- CFTC, les salariés se mettent en grève le 27 juin contre cette décision. La banque, en difficulté depuis la hausse des taux, avait déjà annoncé en début d’année un plan de suppression de 947 postes et compte dorénavant sur le départ contraint de certains télétravailleurs pour amplifier ce chiffre.

Même chose chez Free, les salariés ont fait grève le 1er juillet contre la réduction du télétravail de 8 à 6 jours par mois imposée fin juin. Les syndicats dénoncent une volonté de réduire l’effectif, dans l’optique du rachat de tout ou partie de SFR.

- Déconnexion de tous les salariés en dehors des horaires de travail !

- Droit pour tous de refuser, choisir ou maintenir le télétravail !

- Interdiction des licenciements collectifs dissimulés !

- Diminution du temps de travail sans diminution de l’effectif !

- Expropriation du grand capital !