Après l’absorption de la RDA par l’Allemagne capitaliste en 1989, l’URSS éclate, la bureaucratie décide de restaurer le capitalisme en 1992. Il n’y a que LO pour faire passer la Russie de Poutine pour un État ouvrier. Les peuples de Russie et d’Ukraine savent, eux, que leurs « oligarques » sont des capitalistes.

Pour maintenir et étendre son territoire, desserrer l’étreinte économique et militaires des autres puissances impérialistes (États-Unis, Allemagne, Chine…), la nouvelle bourgeoisie russe démembre la Moldavie en 1992 (Transnistrie), écrase en 1999-2000 la Tchétchénie, démembre la Géorgie en 2006 (Ossétie du Sud-Alanie et Abkhazie), annexe en 2014 la Crimée au détriment de l’Ukraine (et de la minorité tatare de la péninsule).

Une invasion coloniale menée par une armée de mercenaires

Le 22 février 2022, la Russie envahit l’Ukraine. Le but ouvertement affiché est d’en finir avec une Ukraine indépendante, de la rattacher à la Russie, en inventant que l’Ukraine était dirigée par un régime « fasciste » et que l’enjeu était analogue à la « guerre patriotique » entre l’URSS et le 3e Reich.

Il ne s’agit pas d’un affrontement entre deux puissances impérialistes, dans lequel le prolétariat mondial n’a pas à prendre part. C’est un conflit qui oppose une puissance impérialiste à une ancienne colonie de l’empire russe que l’État bourgeois russe veut réintégrer contre son gré. La majorité de la population ukrainienne, clairement, ne veut pas rejoindre la Russie.

Par conséquent, le sentiment national est élevé dans la population et l’armée ukrainienne mais dérisoire dans l’armée russe.

Le niveau de discipline relativement élevé de l’armée russe est maintenu à travers la crainte de châtiments sévères. Pour ce qui est du moral des troupes et des méthodes de maintien de la discipline militaire, l’armée russe peut être comparée aux armées mercenaires européennes des XVIIe et XVIIIe siècles. Cela traduit les profondes mutations de l’armée semi-professionnelle relativement moderne qu’elle était avant le début de la guerre, pour devenir une armée de mercenaires. Le principal noyau dur prêt à être envoyé au combat est constitué de soldats contractuels, dont la rémunération est plusieurs fois supérieure au salaire moyen du pays, en particulier dans les régions sinistrées de Russie, d’où proviennent la majorité des soldats sous contrat. Les revenus élevés, comparés à la moyenne nationale, sont l’unique ou la principale motivation qui attire les aspirants au sein des forces armées russes et les pousse à risquer leur vie sur le champ de bataille. Les précédents historiques montrent que ces armées constituent un moyen assez efficace de mener des guerres lorsque la situation leur est favorable ; toutefois, leurs effectifs ont tendance à devenir désobéissants et à se dissoudre si le niveau des pertes humaines dépasse un certain seuil critique, qui est nettement inférieur à celui des armées d’appelés ou de volontaires motivés par un sentiment patriotique. D’autres caractéristiques de l’armée russe sont liées au recrutement massif de repris de justice dans ses rangs. (Yuri Fedorov, Les Effectifs de l’armée russe après deux ans et demi de guerre en Ukraine, IFRI, novembre 2024)

La nature coloniale de l’invasion menée par la Russie en 2022 explique que l’Église orthodoxe s’y associe comme au temps du tsarisme, que l’armée russe recoure systématiquement à la torture des soldats et civils ukrainiens (ce qui est étrange pour une guerre de libération et antifasciste), qu’elle fait appel aux supplétifs d’une armée capitaliste privée (Wagner, où les fascistes russes étaient notoirement présents), qu’elle recrute massivement des criminels au sein des prisons russes en échange de leur libération (et d’une solde substantielle).

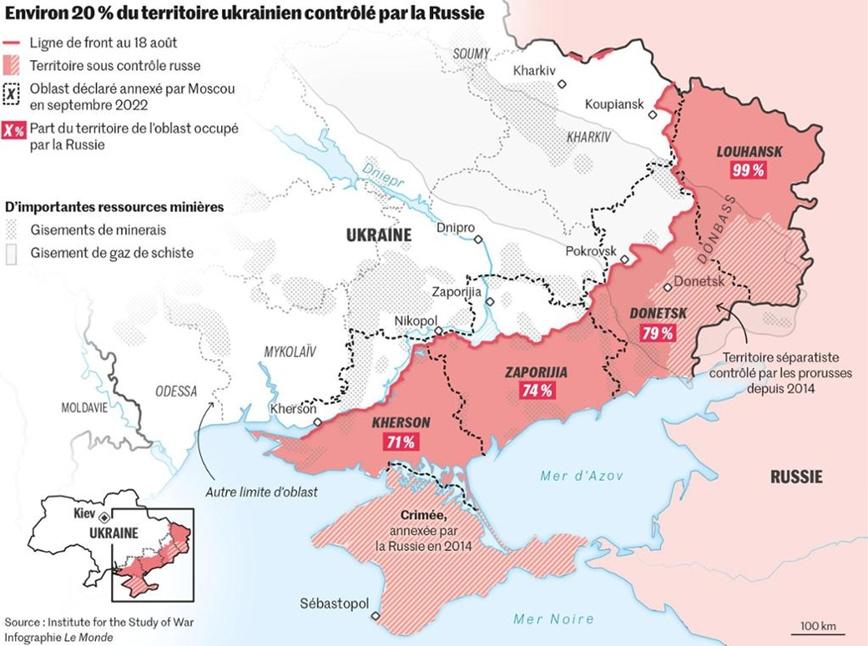

La disproportion des forces militaires en présence et la présence d’une minorité russophone (elle-même opprimée par la bourgeoisie ukrainienne) font que l’armée russe a pu s’emparer d’une partie du territoire de l’Ukraine ; le caractère national opprimé du côté ukrainien fait que la Russie n’a pu le faire qu’au prix de lourdes pertes et que le projet initial de renversement du gouvernement ukrainien a vite échoué.

L’attaque de la Russie, c’est en fait une forme de désastre militaire. Ce désastre est d’abord humain. Les pertes russes se comptent en centaines de milliers de morts et de blessés. D’après les deniers chiffres communiqués par l’état-major ukrainien, corroborés par plusieurs sources indépendantes, la Russie aurait perdu plus d’un million d’hommes depuis le début de l’invasion, dont environ 250 000 morts… En parallèle, les pertes ukrainiennes, bien qu’importantes (environ 400 000 hommes, dont 60 à 100 000 morts), demeurent inférieures et témoignent de la capacité de résistance de Kiev. (général Thierry Burkhard, OpexNews, 26 juin)

Le gouvernement ukrainien actuel, par sa nature bourgeoise, ne peut résister à l’invasion qu’en misant sur d’autres puissances impérialistes, en bradant les ressources du pays, tout en assurant les profits de guerre des groupes capitalistes nationaux.

Zelensky a tenté de mettre fin à l’indépendance de deux agences anticorruption, en faisant voter une loi les mettant sous la responsabilité du procureur général, fidèle à la présidence, le 22 juillet. L’adoption de ce texte par le Parlement et sa signature par Volodymyr Zelensky avaient provoqué les plus grandes manifestations politiques, depuis le début de l’invasion russe, en 2022, et suscité de nombreuses critiques des pays européens. Lesquels se gardaient, jusqu’à cet épisode, d’exprimer publiquement toute forme de réprobation à l’égard du gouvernement ukrainien. Face aux menaces directes de gels de certains fonds essentiels pour l’économie du pays en guerre, Kiev a dû rétropédaler : une nouvelle loi a été adoptée le 31 juillet garantissant de nouveau l’indépendance des deux agences anticorruption. (Le Monde, 9 aout)

Dans ces conditions, le gouvernement ukrainien sabote lui-même la lutte nationale et rend service, qu’il le veuille ou non, à Poutine.

Le capitalisme de guerre de la Russie s’essouffle tandis que la priorité des États-Unis change

Un État capitaliste en guerre n’a pas guère de problème de chômage, mais il souffre souvent d’inflation. C’est le cas pour l’Ukraine (12,6 % depuis un an, d’après le FMI) et la Russie (9,3 %). Malgré les sanctions décrétées par les États-Unis et l’Union européenne, l’économie de la Russie a pendant un temps surpris. L’industrie d’armements, un des atouts du capitalisme russe, tourne à plein. L’autre pilier du capitalisme russe, l’extraction de pétrole et de gaz naturel, n’est guère affecté, grâce au refus des sanctions par une grande partie du monde.

Cependant, les choses se gâtent pour Poutine à l’arrière du front.

En juillet, le Fonds monétaire international a réduit la prévision de croissance du pays, passée de 1,5 % à 0,9 % pour 2025. On est loin des taux mirifiques – 4 %, atteints en 2023 et 2024 – quand l’État avait mis toutes ses ressources financières au service de la guerre. Autre signe inquiétant, le déficit budgétaire a explosé, atteignant, selon le ministère des finances, 4,9 billions de roubles (environ 56 milliards d’euros) à la fin juillet. Le ralentissement économique, la baisse des revenus pétroliers et gaziers, mais aussi celle des fonds de réserve, pratiquement engloutis par trois années de guerre, constituent une nouvelle réalité : il y aura des coupes. Le ministère des finances pourra difficilement tailler dans la défense et la sécurité, qui représentent un peu plus de 40 % des dépenses. Le gouvernement devra donc réduire les contributions sociales, mais aussi le soutien aux industries civiles. La conjonction de plusieurs facteurs –baisse des recettes, taux d’intérêt élevés, inflation persistante– indique que l’économie pique du nez. Au cours des sept premiers mois de 2025, des pans entiers de l’économie civile –métallurgie, mines, construction, industrie automobile– ont vu leur production reculer… Du début de 2022 au mois de mai 2025, la dette des entreprises envers les banques a presque doublé… Les banques ont accordé des prêts à taux réduit pour soutenir l’effort de guerre du Kremlin et sont désormais menacées par les « créances douteuses ». Près de la moitié, soit 48, des 100 plus grandes banques russes ont vu leurs résultats financiers se dégrader au premier semestre par rapport à 2024. Quinze d’entre elles ont été déficitaires. (Le Monde, 12 aout)

Avec le second mandat de Trump, les États-Unis ont accentué leur ajustement géopolitique, amorcé sous Obama, vers la préparation de l’affrontement avec la Chine, le seul impérialisme qui soit capable de les défier. Le corolaire est leur désengagement d’Europe, leurs anciens alliés de l’OTAN étant sommés d’assumer eux-mêmes leur défense… en se fournissant si possible chez les groupes capitalistes étasuniens de l’armement.

L’Ukraine est la première victime de ce tournant, comme en témoigne l’incroyable rencontre du 28 février à Washington, entre Trump et Zelensky, à mi-chemin entre téléréalité et gangstérisme. Le gouvernement américain cesse son aide militaire (renseignement et armement) le 4 mars. Le gouvernement ukrainien brade une large part des ressources minières d’Ukraine à la bourgeoisie étasunienne le 30 avril 2025.

Le sommet du 15 aout en Alaska, pas de prix Nobel de la paix en vue pour Trump

Sans avoir exigé au préalable un cessez-le-feu, sans s’encombrer des gouvernements européens officiellement alliés ni même de Zelensky, le président américain reçoit en tête à tête Poutine à Anchorage le 15 aout, en plein regain d’offensive russe. Il avait prévenu qu’il fallait prévoir des « échanges de territoire » pour obtenir la paix. En fait, il s’agirait pour l’Ukraine de céder toute la région du Donbass qui n’est que partiellement occupée par l’armée russe.

En Ukraine, il semble qu’une forte minorité de la population serait prête à céder des territoires en échange de la paix, mais une écrasante majorité est hostile à ce que cela inclue des territoires que l’armée nationale a réussi à préserver.

Les sondages reflètent une forme de pragmatisme au sein de la population, fatiguée par trois ans et demi de guerre. Selon une étude de l’Institut international de sociologie de Kiev, réalisée entre mai et juin, 43 % des Ukrainiens seraient prêts à discuter d’une reconnaissance de facto, sans reconnaissance officielle, du contrôle par la Russie des territoires occupés, tandis que 48 % y sont fermement opposés… En revanche, une large majorité (78 %) s’oppose au fait de céder des territoires non occupés à la Russie. (Le Monde, 20 aout)

Sur place, Poutine ne s’engage à rien et se montre prêt à pousser l’avantage.

J’espère que l’accord auquel nous sommes parvenus aujourd’hui servira de point d’appui non seulement pour résoudre la question ukrainienne, mais aussi pour rétablir des relations pragmatiques entre la Russie et les États-Unis dans le domaine des affaires. (Poutine, 15 aout)

Dans ces conditions, l’appareil d’État américain recadre le président.

À l’origine, l’entrevue entre les deux dirigeants devait se prolonger par un déjeuner de travail, centré sur la reprise des relations commerciales et peut-être sur la levée des sanctions. Donald Trump souhaitait, pour sa part, se remettre en affaires avec la Russie, peu importe l’Ukraine… Le volet commercial bilatéral était très attendu par la partie russe mais il a été annulé. Une sérieuse déception pour le Kremlin, qui comptait sur un allègement des sanctions pour redonner du souffle à son économie mal en point. (Le Monde, 17 aout)

Trump convoque le 18 aout Zelensky à Washington qu’il reçoit avec une représentation des États bourgeois européens (Starmer de Grande-Bretagne, Stubb de Finlande, Meloni d’Italie, Macron de France, Merz d’Allemagne et von der Leyen pour l’UE) et le chef de l’OTAN (Rutte).

De l’apaisement plutôt qu’un plan de paix à proprement parler. La présence des Européens à Washington ce lundi aura peut-être au moins permis de pousser Donald Trump à rester poli. Les courbettes des uns, les gestes appuyés de politesse des autres, les discrets rappels d’autres encore et la rare retenue de Donald Trump restent en effet le principal acquis de cette journée tant attendue. Sinon, il faut bien avouer que les lignes ont peu changé. (Le Temps, 19 aout)

En échange de la cession éventuelle à la Russie d’une partie de l’Ukraine, le gouvernement ukrainien et ses alliés mendient à Trump des « garanties de sécurité », autrement dit que les États-Unis s’engagent militairement en Ukraine de manière à empêcher une nouvelle intervention de la Russie. Or, il n’est pas question, pour le gouvernement américain quel qu’il soit, d’y envoyer des troupes. Par contre, Trump encourage vivement l’Ukraine à acheter des armes au capitalisme américain… avec l’argent que lui verseraient les États impérialistes d’Europe.

L’Ukraine promet d’acheter 100 milliards de dollars [86 milliards d’euros] d’armes américaines financés par l’Europe pour obtenir des garanties de sécurité après un accord de paix avec la Russie… Questionné lundi [18 aout] à la Maison blanche sur la poursuite de l’aide militaire des États-Unis à l’Ukraine, Trump a dit : « Nous ne faisons pas de cadeau. Nous vendons des armes ». (Financial Times,18 aout)

L’armée russe poursuit son offensive, bombardant sciemment la population civile. L’attitude actuelle de l’État américain confirme que, contrairement à ce qu’inventaient des défenseurs honteux de l’impérialisme russe comme LFI et le PCF, la guerre d’Ukraine n’est pas un conflit entre l’impérialisme dominant et la faible Russie. Si cela avait été le cas, la Russie aurait été battue depuis longtemps.

Droit à l’indépendance de l’Ukraine !

Plus que jamais, le mouvement ouvrier international doit se prononcer pour les droits des peuples opprimés (Palestiniens, Kurdes, Kanaks, Ukrainiens, Cachemiris, Rohingyas…), contre le militarisme des États impérialistes, contre les menaces d’annexion territoriale de toutes les grandes puissances (Panama, Groenland, Ukraine, Taiwan…), pour le démantèlement des armées professionnelles au service des exploiteurs…

Il est de la responsabilité de toute organisation ouvrière et d’opprimés de se prononcer contre l’invasion et l’occupation, pour le retrait des troupes impérialistes russes de tout le territoire de l’Ukraine pour que les armes et les munitions arrivent sans condition aux soldats ukrainiens. Cela aiderait le prolétariat à combattre Zelensky qui mise sur les fascistes d’Azov et les charognards impérialistes occidentaux, qui persécute les russophones, qui privatise et qui interdit les organisations ouvrières et les grèves.

Pour obtenir la paix et la liberté pour les peuples d’Ukraine, il faut la mobilisation des exploités pour annuler les mesures anti-ouvrières de Zelensky, restaurer les libertés démocratiques (y compris dans l’armée) et organiser la guerre et les négociations sous le contrôle des organisations ouvrières et paysannes. En Russie, une telle campagne aiderait la classe ouvrière à faire échouer la guerre coloniale et à fragiliser l’État bourgeois russe.