L’ALENA-ACEUM n’était qu’un accord de libre-échange. L’UE est bien plus (marché commun, politiques économiques communes, monnaie partagée…). À l’instar de l’UE, le Mercosur vise à favoriser les échanges économiques à grande échelle en réduisant réciproquement les droits de douane et d’autres barrières. Il s’agit d’homogénéiser les conditions de commerce des biens et des services, d’harmoniser les cadres règlementaires. Les restrictions à la libre circulation des populations sont aussi abaissées, ce qui favorise les migrations et les échanges culturels.

Le traité de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur contient un volet commercial et un autre de coopération et de relation diplomatique. En 1999, les négociations débutent.

La majorité du grand capital de l’UE est en faveur d’un traité avec le Mercosur

Du point de vue de l’industrie manufacturière sud-américaine encore fragile et moins compétitive face à sa concurrente occidentale, cet accord n’est pas une bonne nouvelle. Déjà, les droits de douanes sur l’automobile peuvent être contournés en produisant sur place (l’italien Stellantis est fortement implanté au Brésil, talonné par son concurrent allemand Volkswagen, alors que depuis longtemps leur compétiteur français Renault exploite des ouvriers au Brésil et en Argentine).

Or, le traité prévoit la suppression des 35 % de droits tarifaires actuels sur les véhicules pendant une durée de15 ans dans la limite de 50 000 unités par an. De même pour les pièces détachées, les équipements industriels, les produits de la chimie, de la pharmacie, tous taxés encore entre 14 à 20 %, et l’habillement à hauteur de 35 %.

En défense de leurs intérêts, plusieurs fédérations patronales dans l’UE sont très favorables à la ratification du traité, d’autant qu’il compenserait partiellement les mesures protectionnistes prises ou à venir du gouvernement américain. Par exemple, le Medef dont le président proclame que « 20 % de l’emploi français dépend des exportations » (Patrick Martin, France 2, 1er février 2025).

Dans l’UE, le gouvernement allemand pousse d’autant à l’accord que son industrie automobile cherche des débouchés alternatifs au marché chinois. L’Espagne et le Portugal y ont intérêt aussi, pour des raisons linguistiques et culturelles qui les favorisent sur des segments des services (banque, téléphonie).

Le lobby européen des supermarchés, EuroCommerce, fait partie des 78 fédérations professionnelles signataires d’un appel, le 18 novembre 2024, à « accélérer la conclusion des négociations de l’accord de libre-échange UE-Mercosur », argüant qu’il pouvait « contribuer à atténuer les défis posés par l’instabilité géopolitique et les perturbations de la chaine d’approvisionnement ». EuroCommerce compte parmi ses membres la Fédération patronale des supermarchés français dont Bompard est président. Le même, qui en tant que PDG de Carrefour, dans un message adressé à la FNSEA, deux jours plus tard, s’engageait « à ne commercialiser aucune viande provenant du Mercosur ».

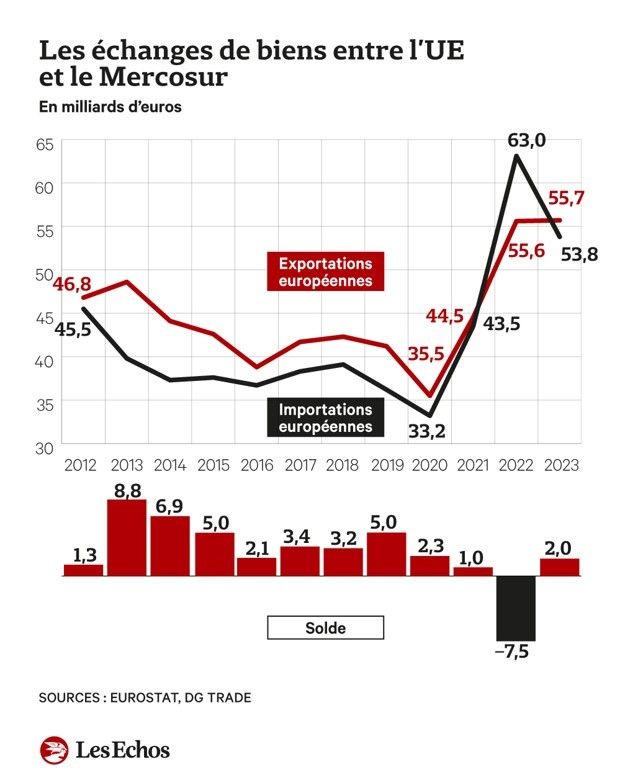

En réalité, les grands capitalistes industriels en Europe ont majoritairement intérêt à profiter du vaste débouché que représente l’Amérique du sud, avec une petite bourgeoisie en forte croissance. À ce jour, les droits de douanes à la frontière du Mercosur sont élevés pour les produits manufacturés, les machines-outils, les produits pharmaceutiques, la chimie, et même les vins et les fromages, ou les services, domaines où la France est compétitive.

D’ailleurs, la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS) et certains acteurs du secteur laitier soutiennent l’accord, qui pourrait leur ouvrir de nouvelles opportunités commerciales. Le traité inclut la reconnaissance par les pays du Mercosur de 357 produits ayant une indication géographique protégée, comme le jambon de Parme, le champagne, le porto qui ont tout à gagner des baisses de tarifs douaniers pour être plus compétitifs.

Le projet de traité UE-Mercosur peine à se concrétiser

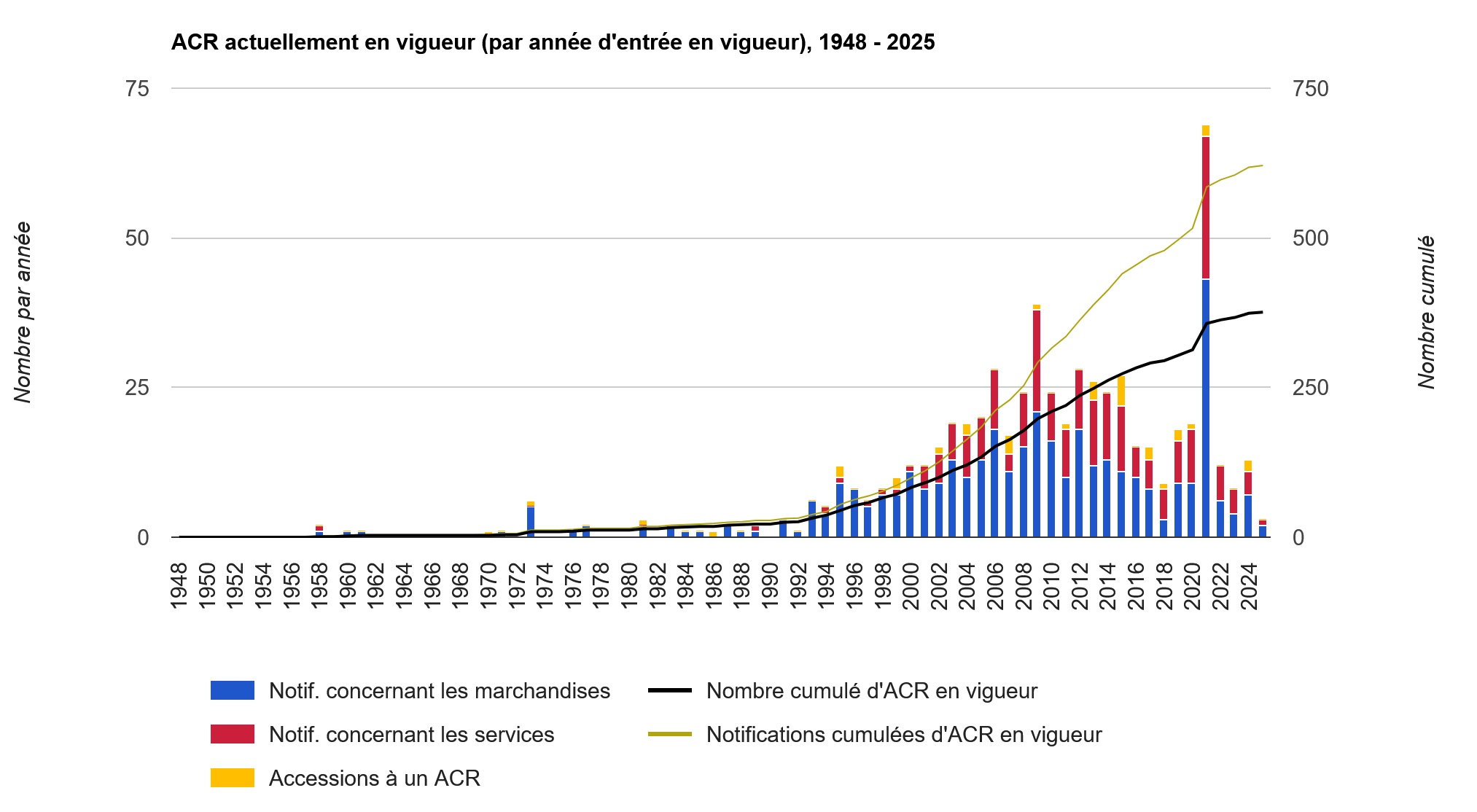

Ce qui est vrai au sein d’une zone régionale, l’est tout autant entre blocs régionaux de différents continents. Ces accords économiques sont guidés par la nécessité pour le capital d’élargir sans cesse son espace de développement. Les frontières nationales constituent toujours une limite à son expansion et à sa reproduction.

Durant près de vingt ans, les négociations pour faire aboutir un traité commercial entre les gouvernements européens et sud-américains, achoppent sur plusieurs différends. Pour l’UE, c’est sur l’accès aux marchés agricoles qu’il y a discorde, alors que pour les pays d’Amérique du Sud, les concessions sur les produits industriels sont jugées désavantageuses.

Malgré tout, le 28 juin 2019, un accord de principe est signé entre les deux entités régionales sur la suppression des tarifs douaniers portant sur plus de 90 % des échanges, un accès aux marchés publics et des engagements environnementaux et sociaux. Couvrant un espace de 770 millions de consommateurs, le projet constituerait le plus grand accord au monde de ce type.

Un protocole additionnel centré sur le développement durable et la lutte contre la déforestation et le changement climatique est adopté le 6 décembre 2024 à Montevideo (Uruguay) entre von der Leyen, présidente de la Commission européenne et les présidents des États membres du Mercosur, hormis la Bolivie, dont le fascisant Milei (La Liberté avance, Argentine) et le vieux front populiste Lula da Silva (Parti des travailleurs, Brésil).

Pour finaliser le processus, du côté de l’UE, la ratification du Parlement européen et des 27 États membres est nécessaire. Pour mettre un coup d’arrêt au traité, le véto de plusieurs pays rassemblant au moins 35 % de la population européenne suffit. À ce jour, l’accord de 2019 n’a toujours pas été validé, et donc n’est pas rentré en application. Onze États (France, Autriche, Irlande, Pologne, Pays-Bas…) sont soumis à la pression des organisations d’agriculteurs qui dénoncent toutes une « concurrence déloyale ». Comme on le sait, c’est toujours la concurrence des autres qui est déloyale.

Sous le prétexte fallacieux de protéger les consommateurs européens face aux importations de viande bovine, de soja, provenant du Brésil ou de l’Argentine, l’agro-industrie dénonce cette concurrence déloyale sud-américaine moins contrainte par les normes sanitaires. Pourtant, ces produits ne seraient pas totalement dédouanés, mais les importations en seraient limitées dans le cadre de quotas (99 000 tonnes pour la viande de bœuf sur 8 millions). Avec cet accord, les importations de viande ne représenteraient qu’à peine 1,2 % de la consommation européenne. Loin d’un prétendu déferlement !

Le capital agraire de l’UE est bien moins regardant sur la santé des travailleurs de l’agriculture européenne (ouvriers agricoles, paysans travailleurs), sur la santé des consommateurs et sur l’environnement comme le montre l’adoption récente de la loi Duplomb et sur les ravages économiques et sociaux causés en Afrique par ses exportations massives de volailles et de céréales. La forte capitalisation et la supériorité technologique de « l’agrobusiness » européen lui assure un avantage productif sans conteste contre l’agriculture vivrière des paysans pauvres des pays dominés.

En France, la FNSEA et la CR, relayées par LR et le RN, font différer la ratification

La majorité du capital industriel et du capital de la distribution français est favorable au projet. Par contre, le capital de l’agriculture est globalement hostile au projet.

Au moment du sommet du G20 au Brésil, en novembre 2024, en pleine campagne d’élections aux chambres d’agriculture, la FNSEA, contrôlée par LR, talonnée par la Coordination rurale aux mains du RN, et la Confédération paysanne liée à EELV font pression sur l’exécutif (Macron et Barnier alors premier ministre du « socle commun » Renaissance-Horizons-MoDem-UDI-LR) pour faire capoter les négociations.

Le 26 novembre 2024, les députés français approuvent lors d’un vote indicatif, par 484 voix contre 70, la position du gouvernement Macron-Barnier de rejet du texte « en l’état ». Les sénateurs leur emboitent le pas, le lendemain, par 338 voix contre une. Une minorité des partis bourgeois (EELV, RN) reproche au gouvernement de ne pas rejeter tout accord avec les pays d’Amérique du sud et vote contre le texte du gouvernement du « socle commun ».

Tous les partis « réformistes » défendent avant tout le prétendu « intérêt national ». Mais ils se divisent sur les partis bourgeois à soutenir : le PCF et le PS votent ce jour-là avec ceux du « socle commun » ; LFI avec LE et le RN.

Le social-patriotisme est le programme des médecins du capitalisme, l’internationalisme est le programme des fossoyeurs du capitalisme. Cette antinomie est irréductible. (Lev Trotsky, 23 février 1933)

Macron peut se prévaloir d’une union nationale totale pour freiner l’accord, de même que Merz en Allemagne pour conclure enfin.

Le 26 juin, lors d’une réunion des chefs d’État et de gouvernement européens à Bruxelles, Emmanuel Macron « a passé beaucoup de temps à discuter avec Ursula von der Leyen », confie une source qui participait au sommet. Dans la foulée, le président a rappelé qu’il voulait des « mécanismes qui permettent de protéger certains marchés agricoles-clés s’ils venaient à être totalement déstabilisés par cet accord commercial »… Le même jour, le chancelier allemand, Friedrich Merz, faisait entendre une tout autre musique. « Je souhaite que nous mettions le Mercosur sur les rails » et qu’il soit validé « le plus vite possible », déclarait-il, tout en assurant que seuls « quelques points mineurs rest[aient] à régler ici et là ». (Le Monde, 5 juillet)

La préoccupation bien connue du capitalisme européen pour la santé et l’environnement

Des protocoles et annexes, notamment sur le climat et l’environnement, ne sont toujours pas adoptés. Des clauses contraignantes ont été rajoutées. Les pays du Sud du continent américain estiment ceux-ci trop contraignants pour leur développement. Les impérialismes européens avancent souvent ces critères qui relèvent plus du prétexte pour maintenir leur domination dans les échanges, que d’un souci du respect de l’environnement.

L’exigence proclamée de la Commission européenne en matière d’écologie ou de transition énergétique quand il s’agit de l’agriculture du Mercosur vient en contradiction totale avec l’appétit des constructeurs automobiles de l’UE. Ces derniers lorgnent sur le marché des pays sud-américains, pour écouler leurs voitures à moteurs thermiques qu’ils ont de plus en plus de mal à vendre dans l’UE du fait des contraintes normatives. Et tant pis pour les populations de ces pays si la pollution augmente.

L’Amérique du sud, une zone de rivalités entre les EU, la Chine et l’UE

En outre, les États du Mercosur s’engagent à ouvrir plus largement le secteur minier aux groupes capitalistes miniers de l’UE, afin qu’ils puissent venir extraire le lithium, le cobalt, si nécessaires à la fabrication des batteries des véhicules électriques. L’Argentine possède la troisième plus grande quantité de réserves de lithium commercialement viables au monde. Le Brésil contrôle plus de 88 % du traitement mondial du Niobium, dont l’UE dépend à 82 %. Il possède également 20 % des ressources de graphite, de nickel, de manganèse et autres « terres rares ».

Ces ressources sont aussi convoitées par la Chine, vis à vis de laquelle l’UE cherche à réduire sa dépendance, ainsi que par les États-Unis. Depuis plusieurs années, l’impérialisme chinois a largement pénétré l’Amérique latine. De fait, la Chine est devenue l’un des principaux partenaires commerciaux de plusieurs pays d’Amérique latine, ce qui renforce son accès aux matières premières.

Dans le secteur automobile, les constructeurs chinois ont multiplié par quatre leur vente en cinq ans. En 2023, elles représentaient 20 % du marché, en tête devant les États-Unis (17 %). Pour les véhicules électriques, ces parts de vente constituent 51 %. Le géant chinois BYD a construit la plus grande usine du monde hors d’Asie, dans le nord-est du Brésil. Elle a démarré sa production en mars 2025 avec 150 000 véhicules par an. Les capitalistes chinois investissent massivement dans des projets d’infrastructure, d’énergie et d’exploitation minière ; parmi eux, la construction d’un mégaport à Chancay, au Pérou, qui vient améliorer tant la connectivité régionale que le commerce entre l’Amérique du Sud et l’Asie, ou encore l’édification de deux barrages sur la rivière Santa Cruz d’Argentine à même de produire environ 4 950 MWh d’électricité, réduisant ainsi la dépendance du pays à l’égard des combustibles fossiles.

Les impérialismes sont en Europe de l’ouest, pas en Amérique du sud

Au départ, les négociateurs de l’UE se prévalaient du « libre-échange », jusqu’à récemment la doctrine officielle (pas forcément respectée) des États impérialistes et des organismes internationaux à leur solde (FMI, BM, OMC…). Depuis la montée généralisée du protectionniste impulsée par l’impérialisme dominant, ils invoquent désormais la « géostratégie » (en langage codé, contrer les impérialistes chinois et américain).

Les bouleversements géopolitiques ébranlent les alliances. Des certitudes vieilles de plusieurs décennies s’effondrent. Nous sommes clairement entrés dans une nouvelle ère de concurrence géostratégique acharnée. Nous constatons que certains se renferment sur eux-mêmes, sèment l’incertitude et s’efforcent d’obtenir des gains à court terme. Je tiens à dire très clairement que l’Europe restera ouverte, qu’elle restera synonyme de partenariat et d’ouverture. (Ursula Von der Leyen, 9 mars 2025)

Les travailleurs des deux continents ne peuvent pas accorder la moindre confiance aux secteurs capitalistes partisans du traité. Les travailleurs des deux continents ne peuvent pas davantage croire les secteurs capitalistes qui sont ennemis du Mercosur ou de l’UE (ou les partis qui les relaient politiquement : en France le RN, imité par le PCF et LFI) ou simplement hostiles à l’accord entre eux et aux gouvernants ou partis politiques qui les incarnent (en France, Macron et l’ensemble des partis bourgeois, entrainant la totalité des partis sociaux-patriotes).

Dans chaque État d’Europe ou d’Amérique, la société est divisée en classes dont les intérêts sont divergents. Une minorité qui possède les principaux moyens de production exploite directement ou indirectement la grande majorité des travailleurs. Elle les opprime, les conduit vers la catastrophe écologique et la barbarie.

Les pays d’Amérique latine ne sont pas des puissances impérialistes, contrairement à la France, l’Allemagne, l’Italie… si bien que les ouvriers et les employés du Mercosur ont souvent des exploiteurs étatsuniens ou européens alors qu’il est exceptionnel que des salariés de France, étrangers ou de nationalité française, aient des patrons sud-américains.

Les ouvriers, employés, travailleurs informels et paysans travailleurs du Mercosur ou de l’Union européenne n’ont rien à espérer de leurs bourgeoisies, qu’elles misent sur le soi-disant libre-échange ou le protectionnisme. La classe ouvrière ne trouvera aucune voie à son émancipation dans une quelconque fermeture des frontières, dont elle est souvent la première victime.

Des deux côtés de l’Atlantique, les travailleurs doivent s’unir au sein d’une nouvelle internationale ouvrière, se traduisant dans chaque État par un parti révolutionnaire distinct de tout parti bourgeois et opposé à tout parti bourgeois.

Liberté de circulation et d’établissement pour tous les travailleurs, réfugiés et étudiants des deux continents et d’ailleurs !

Gouvernement ouvrier ! Fédération socialiste d’Amérique du sud ! États-Unis socialistes d’Europe !