Pas de crise économique ?

Boyer détermine d’emblée que la crise actuelle n’est pas économique.

Il ne s’agit pas ici d’une récession, mais d’une décision prise par les instances politiques de suspendre toute activité économique qui ne soit pas indispensable à la lutte contre la pandémie et à la vie quotidienne. La persistance d’un vocabulaire économique pour désigner une réalité politique est étonnante.

En réalité, la crise économique mondiale actuelle est certes précipitée et accentuée par la crise sanitaire internationale mais elle s’inscrit dans un cycle économique mondial. Cela est confirmé par le dernier rapport annuel de la CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement) :

- la phase de croissance antérieure s’essoufflait avant l’épidémie de corona virus : de 2010 à 2019, pour les pays avancés la croissance mondiale (2 %) était plus faible que pour la période 2001-2007 (2,4 %) ; pour les pays en développement , elle a été de 3,5% de 2010 à 2019 contre 7,9% de 2001 à 2007 (UNCTAD, Trade and development report 2020, 21 septembre 2020, p. 2) ;

- la crise était annoncée par la diminution des échanges marchands amorcée en 2019 (p. 19).

De la suspension d’une partie de l’activité économique, Boyer glisse à un apocalyptique « arrêt de l’économie ».

L’arrêt de l’économie a mis à mal les arrangements institutionnels, les règles qui, sans qu’on en ait conscience, assurent la coordination entre les acteurs…

C’est une exagération.

N’importe quel enfant sait que toute nation crèverait qui cesserait le travail, je ne veux pas dire pour un an, mais ne fût-ce que pour quelques semaines. (Karl Marx, « Lettre à Kugelman », 11 juillet 1868, Lettres sur « Le Capital », ES, p. 229)

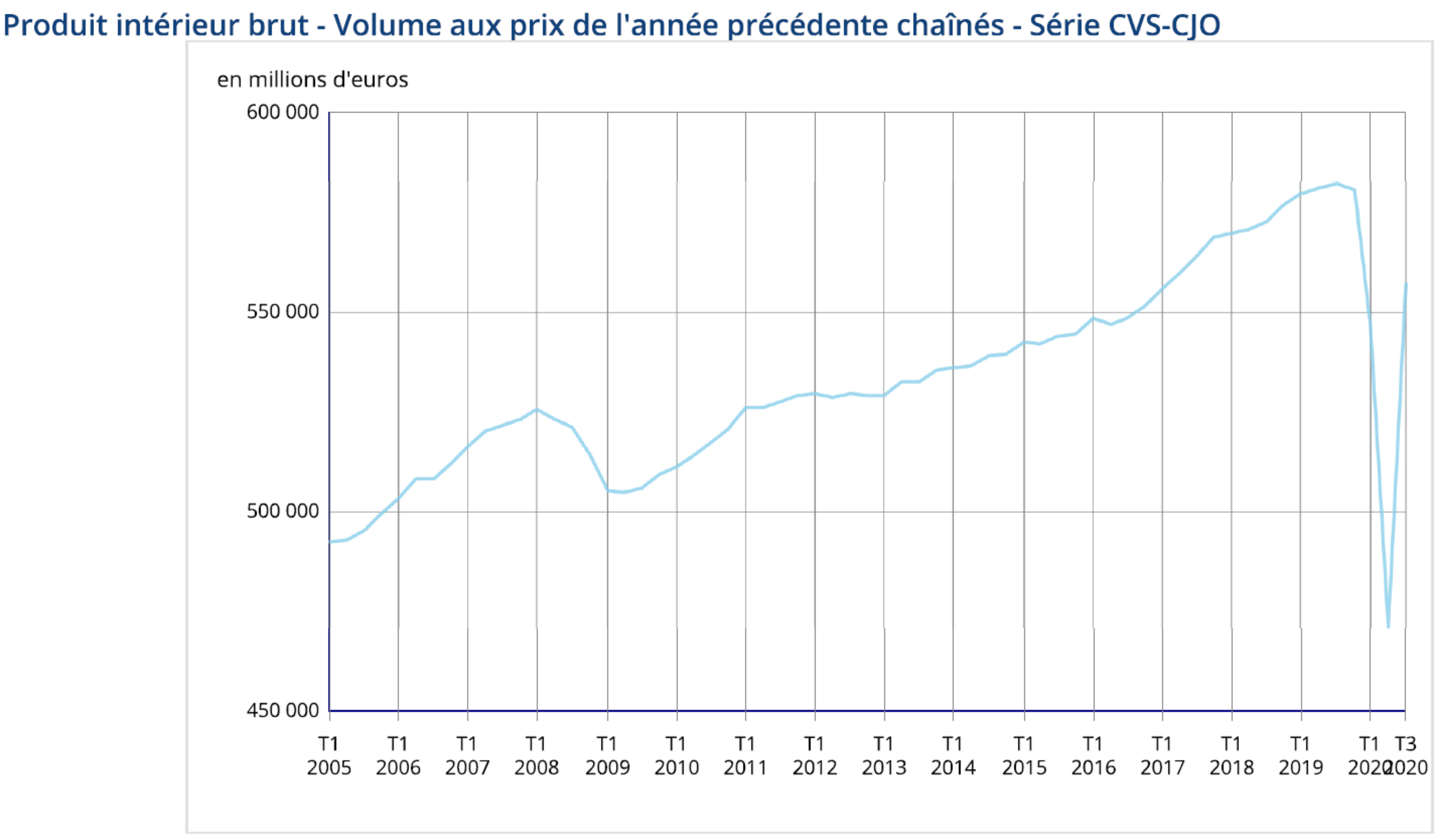

L’activité médicale battait son plein et le système d’enseignement a fonctionné, au ralenti. La « seconde ligne » tenait : les réseaux d’énergie et de télécommunication, l’agriculture, la plus grande partie des transports, les abattoirs et les marchés aliénataires de gros, les hypermarchés et supermarchés, la vente à distance, le ramassage des déchets et le nettoyage urbain (la « seconde ligne ») ne se sont jamais arrêtés. Par conséquent, le PIB n’a que fléchi.

Boyer avertit que les dégâts dépassent l’activité économique immédiate.

La destruction de capital et de revenus est d’ores et déjà colossale, il faut donc s’attendre à une baisse durable du niveau de vie moyen.

Notons que, tout au long de l’entrevue, Boyer ne précise pas les conséquences en termes de classe (chômeurs, précaires…) de « la destruction colossale de capital » qui a débuté à l’échelle internationale. Elle prouve que le capitalisme est affecté d’une crise économique, contrairement à ce qu’il avait dit antérieurement. Il n’y aurait aucune raison que le capital fût détruit à grande échelle à cause d’une simple suspension temporaire d’une partie de l’activité.

Une « économie de plateforme » ?

Pour Boyer, une : « recomposition économique est déjà à l’œuvre. La pandémie n’a fait que la renforcer ». La transformation était en cours, elle a été révélée par le Covid-19. « L’industrie » va être supplantée par « l’économie de plateforme ».

La « congélation » de l’économie a accéléré le déversement de valeur entre les industries en déclin et une économie de plates-formes en pleine croissance – pour faire image, le passage de l’ingénieur de l’aéronautique au livreur d’Amazon. Or cette économie offre une très faible valeur ajoutée, un médiocre niveau de qualification à la majorité de ceux qui y travaillent, et génère de très faibles gains de productivité .

Il s’agit d’une antienne à consonnance idéaliste, l’idée de « tertiarisation » de l’économie (fin XXe siècle) ou de mutation vers « l’économie immatérielle » (début XXIe). Il est vrai que le commerce de détail vit une mutation, après l’invention des grands magasins au XIXe siècle puis des chaînes de supermarchés au XXe (qui marquent le remplacement d’une partie de la petite bourgeoisie traditionnelle par le capital). Mais c’est oublier que :

- l’assimilation des quatre GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) à « l’économie de plateforme » est abusive, par exemple, classer Apple comme une « plateforme » demanderait des explications ;

- dans l’industrie, même l’aéronautique, il y a des exécutants et, dans « les GAFA », il y a aussi des emplois qualifiés et même très qualifiés

- l’offre commerciale des « plateformes » consiste essentiellement en des produits manufacturés, des marchandises issues de l’industrie ;

- pour que le commerce électronique fonctionne, il faut des réseaux d’information commerciale et bancaire qui reposent sur des produits de l’industrie manufacturière (ordinateurs, câbles, satellites…) et qui fonctionnent à l’électricité, donc grâce à l’industrie énergétique ;

- il faut pour acheminer rapidement les marchandises des chaînes logistiques (entrepôts, camions, carburant…) qui n’existeraient pas sans l’industrie du bâtiment, l’industrie manufacturière et l’industrie énergétique (extraction, raffinage…).

Les GAFA contre le capitalisme d’État ?

Il en déduit, tout aussi faussement, que « les GAFA » s’opposent en tant que telles à certaines économies nationales.

La puissance des GAFA produit donc sa contrepartie dialectique : la poussée de différents capitalismes d’État prêts à défendre leurs prérogatives – et leurs propres entreprises – derrière leurs frontières, dont le modèle le plus achevé est la Chine.

L’opposition de Boyer est simpliste :

- les groupes capitalistes cotés au Nasdaq ne sont pas purement mondiaux, ils sont liés aux États-Unis et l’État américain, quel que soit le président, les défend ;

- la Chine dispose aussi de d’entreprises de commerce électronique comme Ali Baba (un groupe capitaliste privé) qui fait plus de profit qu’Amazon.

Une des faiblesses de l’École de la régulation, très influencée par le keynésianisme et le « capitalisme monopoliste d’État » des staliniens français, était de partir de l’économie nationale. Le capitalisme est une réalité mondiale, dans laquelle s’opère un enchevêtrement de concurrences : entre entreprises, entre branches, entre économies nationales. À l’époque impérialiste, les États s’en mêlent plus que jamais, pas toujours de manière efficace. L’émergence mondiale d’entreprises américaines liées à la révolution informatique s’explique par l’aide de l’État national à la création d’internet, à ses commandes de logiciels, à l’espionnage, aux armements bourrés d’électronique…

Pour Boyer, l’opposition « économie de plateforme »/ »capitalisme d’État » est la cause de la crise des relations internationales.

La concurrence croissante entre ces deux formes de capitalisme est un facteur de déstabilisation des relations internationales.

Quand y a-t-il eu stabilité des relations internationales ? La mise en cause des institutions mises en place pendant et après la 2e Guerre mondiale ne date pas d’aujourd’hui : expropriation du capital en Europe centrale par l’URSS, révolution chinoise, abandon par les États-Unis du système monétaire international de Bretton-Woods… L’ancien partage du monde est en crise, non à cause de l’apparition d’une « économie de plateforme » et de la lutte entre deux formes d’entreprise et de capitalisme, mais par des États contre des États. La toile de fond est l’affaiblissement économique de l’ancienne puissance hégémonique (malgré son rang dans les entreprises nées de la révolution informatique et dans l’industrie de l’armement) face au redressement des États rivaux battus durant la 2e Guerre mondiale (Japon, Allemagne…) et surtout face à la Chine.

La fin du dogme des macroéconomistes ?

Selon Boyer, la pandémie a révélé la faillite de l’ancien modèle dicté par les économistes aux « politiques ».

Pour les macroéconomistes, le système de santé représente un coût qui pèse sur la richesse nationale, et il faut donc le réduire… limiter la dépense publique de santé, d’éducation, d’équipement… Les mots comptent : les économistes, et les politiques appellent le financement de ces « charges » des « prélèvements obligatoires » – alors qu’elles sont la contrepartie des services rendus à la collectivité.

C’est de l’idéalisme pur et simple : sauf Boyer, les économistes étaient victimes d’un dogme (on ne sait pas pourquoi) et ils étaient capables de l’imposer aux politiques (on ne sait pas comment). Or,

- les représentants politiques de la bourgeoisie sont parfaitement empiriques en matière de politique économique ;

- il n’y a jamais eu d’unanimité des économistes, même parmi les défenseurs du capitalisme.

Les économistes dits classiques (que Marx tenait en haute estime) étaient « libéraux » mais ils savaient déjà que des dépenses d’infrastructures (« équipement ») étaient nécessaires aux capitalistes, quoique non rentables, et devaient par conséquent être prises en charge par l’État.

Dans le système de la liberté naturelle , le souverain n’a que trois devoirs à remplir… Le troisième est le devoir d’ériger et d’entretenir certains ouvrages publics et certaines institutions que l’intérêt privé d’un particulier ou de quelques particuliers ne pourrait jamais les porter à ériger ou à entretenir, parce que jamais le profit n’en rembourserait la dépense à un particulier ou à quelques particuliers, quoiqu’à l’égard d’une grande société ce profit fasse beaucoup plus que rembourser les dépenses. (Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776, Gallimard, p. 352-353)

Keynes (Parti libéral) dirigeait la délégation du Royaume-Uni aux négociations de Bretton-Woods en 1944. L’initiateur de l’École de la régulation, Michel Aglietta, après avoir renié tout lien avec la critique de l’économie politique, est devenu conseiller de la Banque de France et membre du Conseil d’analyse économique auprès du Premier ministre de 1997à 2003.

Même certains économistes néo-classiques contemporains tentent de tenir compte de l’effet macroéconomique positif des dépenses publiques d’éducation : selon les théories de « croissance exogène » (Robert Lucas, Robert Barro…), certaines pourraient augmenter « le capital humain » (sic).

Ce ne sont pas les idées qui mènent le monde. Dans le capitalisme, la plupart des dépenses publiques consacrées à la santé et à l’enseignement sont en effet perçues comme des charges par les entreprises capitalistes car elles ne sont que partiellement des lieux de création de valeur et parce qu’elles tendent à diminuer le taux de profit. De là viennent la conception majoritaire chez les professeurs d’économie et la tentative pratique des États bourgeois de limiter la croissance de ces dépenses publiques (globalement en vain) et d’inscrire l’enseignement et la santé autant que possible dans la sphère du capital (cliniques privées, assurances maladie privées, universités privées, prêts bancaires pour études, groupes d’équipement médicaux, de médicaments et de vaccins privés, etc.).

Une « économie de l’incertitude radicale » ?

Pour Boyer, les adversaires ont mordu la poussière.

Cette pandémie a aussi eu raison d’un dogme fondamental de la théorie économique ; le marché aurait, mieux que la puissance publique, la capacité de revenir à l’équilibre des coûts de façon « naturelle », car il aurait la capacité de diffuser et de synthétiser les informations disséminées dans la société, et d’organiser ainsi les anticipations des acteurs économiques pour allouer efficacement le capital. Or, avec la pandémie, nous sommes passés d’une économie du risque à une économie de l’incertitude radicale.

La formule « de l’économie du risque à une économie de l’incertitude » est obscure. Elle renvoie à une distinction établie par Knight (1921) et reprise par Keynes (1922) entre une vision objective et rationnelle de l’activité économique (« le risque » qui relève des probabilités) et une vision subjective et irrationnelle (« l’incertitude radicale » qui par définition ne peut pas être évaluée). L’économie reposerait, en dernière analyse, sur la psychologie des acteurs économiques.

Une économie monétaire est essentiellement une économie où la variation des vues sur l’avenir peut influer sur le volume actuel de l’emploi. (John Maynard Keynes, Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, 1935, Payot, p. 10)

L’instabilité économique trouve une cause, inhérente celle-ci à la nature humaine, dans le fait qu’une grande partie de nos initiatives dans l’ordre du bien, de l’agréable ou de l’utile procèdent plus d’un optimisme spontané que d’une prévision mathématique… Lorsqu’on évalue les perspectives de l’investissement, il faut donc tenir compte des nerfs et des humeurs, des digestions et des réactions au climat des personnes. (idem, p. 173-174)

De même, en 1982, Aglietta et Orléan expliquent la monnaie par la psychologie : l’État la créerait pour concilier des désirs opposés.

L’état sanitaire du pays commande ?

Si la majorité des économistes sont néo-classiques et s’en remettent au marché, l’École de la régulation s’inscrit dans la récurrence des économistes qui font confiance à l’État pour sauver ou réguler le capitalisme : mercantilisme, keynésianisme, etc. Parmi les « politiques » qui les ont écoutés ne figuraient pas que les sociaux-démocrates mais aussi les fascistes.

À l’épreuve des faits, les « politiques » auraient, selon Boyer, abandonné leurs idées antérieures.

On a ainsi assisté, à l’occasion de la pandémie, à un bel exemple de la façon dont une contingence, l’irruption d’un virus, renverse un cadre de pensée. Alors que la finance définissait le cadre de l’action publique, y compris en santé, c’est aujourd’hui l’état sanitaire du pays qui détermine le niveau d’activité économique, et la finance qui attend comme le messie un vaccin ou un traitement pour savoir enfin où investir ses milliards de milliards de liquidités.

Pourtant, Trump, qui n’ a jamais lu un livre d’économiste de sa vie, n’a guère changé d’idées depuis la pandémie. C’est pour garantir l’avenir de leur capitalisme, la possibilité d’exploiter la force de travail et d’en tirer une plus-value, pour maintenir le système capitaliste, éviter des explosions sociales, que les différents gouvernements bourgeois ont pris des mesures sanitaires, faute de vaccin et de médicament efficace, tout en arrosant le capital comme jamais. Il ne s’agit pas purement d’un choix de santé publique.

Le modèle capitaliste japonais ?

Pour Boyer, le modèle à suivre est le capitalisme japonais.

L’absence de croissance depuis plus de vingt ans… est considérée par les macroéconomistes comme une anomalie. Et si, au contraire, le Japon explorait un modèle économique pour le XXIe siècle, où les dividendes de l’innovation technologique ne sont pas mis au service de la croissance mais du bien-être d’une population vieillissante ?

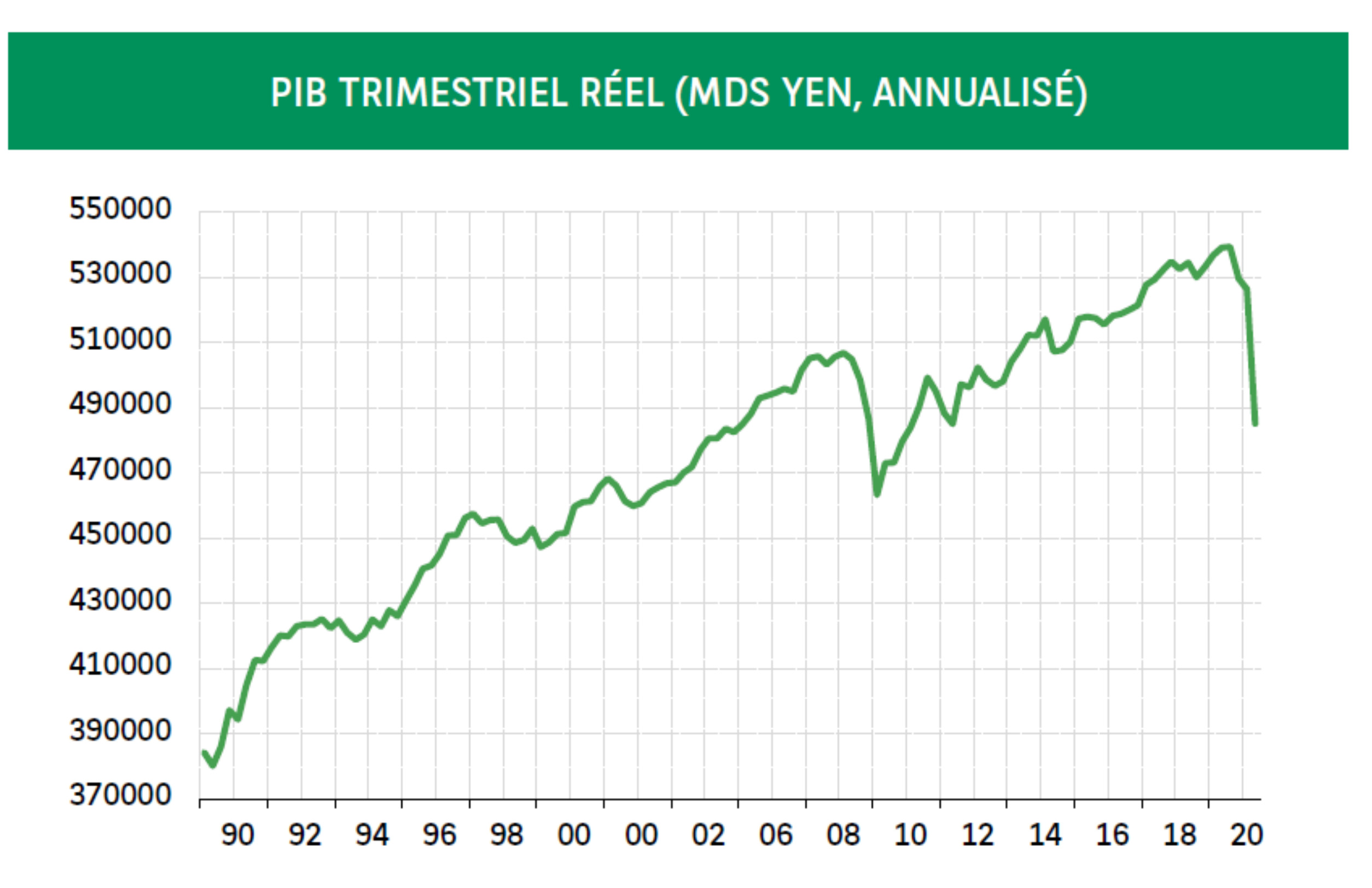

Un vrai conte de fée pour « décroissants » ! Il est faux qu’il y ait eu « absence de croissance depuis 20 ans », même si elle a été au Japon plus faible que dans les autres impérialismes traditionnels.

Personne au Japon n’a décidé le ralentissement économique. Le capitalisme japonais avait rivalisé avec succès les États-Unis dans les années 1970-1980. Il servait de modèle aux manageurs du monde entier pour gérer à flux tendu (conduisant au développement du transport par route au détriment du ferroviaire) et pour intensifier le travail. Les économistes de l’École de la régulation, à la recherche d’un « mode de régulation post-fordiste », y voyaient un exemple.

Depuis, il a été à son tour concurrencé par la Corée et surtout la Chine. La croissance de l’économie nationale en a pâti, même s’il faut tenir compte des investissements des groupes japonais aux États-Unis, en Europe et en Asie de l’est : la production des filiales à l’étranger rentre dans les PIB locaux. Sur place, le grand capital a supprimé « l’emploi à vie » et a licencié quand il le jugeait nécessaire. Le gouvernement de Shinzō Abe (PLD), loin de s’accommoder du déclin relatif, a tenté désespérément de le surmonter avec toute la panoplie des recettes keynésiennes (politique monétaire accommodante, déficit budgétaire) agrémentées d’une dose de néo-libéralisme (signature d’accords de libre-échange). L’État bourgeois veut relever l’âge de la retraite à 70 ans et diminuer les pensions de 60 à 64 ans, sans doute « au service d’une population vieillissante ». Les salaires ont baissé depuis un an de 1,3 %. L’État japonais méprise les questions environnementales et s’est engagé, comme d’autres, dans un regain de nationalisme et le renforcement de l’armée.

Le Japon a, sous la férule du Premier ministre Shinzo Abe, revu sa Constitution d’essence pacifiste et, surtout, régulièrement augmenté ses dépenses militaires, lesquelles ont légèrement dépassé les 48 milliards de dollars pour l’exercice fiscal 2020, en hausse de +1,2 %. (Zone militaire, 23 septembre 2020)

Le nouveau premier ministre Yoshihide Suga, lui aussi PLD et ancien ministre d’Abe, continuera dans la même voie.

Conclusion

Boyer n’apporte rien : il est peu respectueux des faits, il est idéaliste, il nie la lutte des classes, il ne rend pas compte des rivalités inter-impérialistes, il valorise excessivement les gouvernements actuels japonais et même français. Son horizon est le capitalisme alors même que la survie de celui-ci menace l’humanité.